澎湃新闻获悉,近日,由国家艺术基金资助的“艺荟中西——海上丝绸之路视角下的19世纪澳门及广东地区图像展”(以下简称为“艺荟中西”)天津站在天津美术馆举办,展出作品以银川当代美术馆收藏的清代晚期的洋风画,以及澳门科技大学图书馆收藏的澳门及广东地图为主,共展出洋风画123幅,地图80件,采用全景式和沉浸式的方式,向观众展示19世纪海上丝绸之路的重要节点澳门、广州及通商口岸的城市景观与历史变迁。

“艺荟中西——海上丝绸之路视角下的19世纪澳门及广东地区图像展”天津站巡展现场

乾隆皇帝半身冬装像 郎世宁 1756-1757年 高丽纸本油彩 62.6x51cm银川当代美术馆藏

在展览开幕发言中,天津美术馆馆长马驰表示:这次展览以“19 世纪海上丝绸之路的重要节点澳门、广州及通商口岸的城市景观与历史变迁”为主线,采用全景式和沉浸式的方式,向观众展示了19世纪澳门及广东地区的多样面貌,传递着作品所承载的历史。这是一场以全球化的视角和辩证的历史观来诠释视觉文化平等交流的内涵与意义的视觉盛宴。

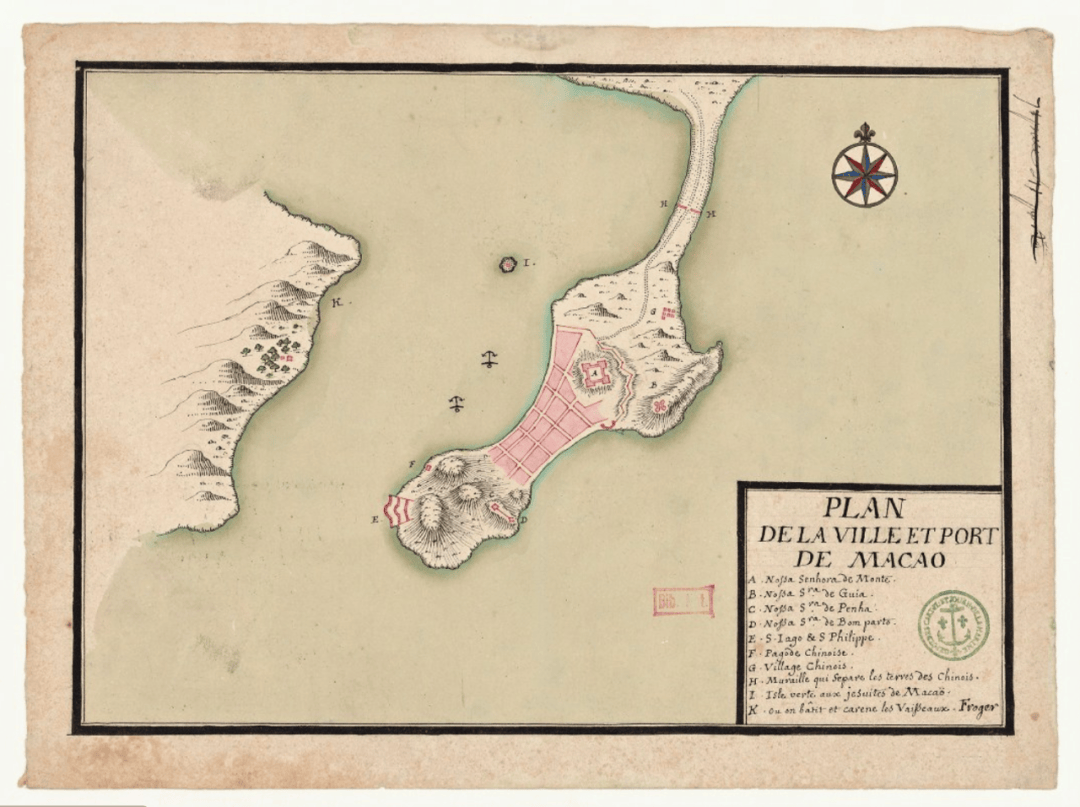

《澳门港城图》 弗朗索瓦·罗杰 1699年26X35cm法国国家图书馆藏

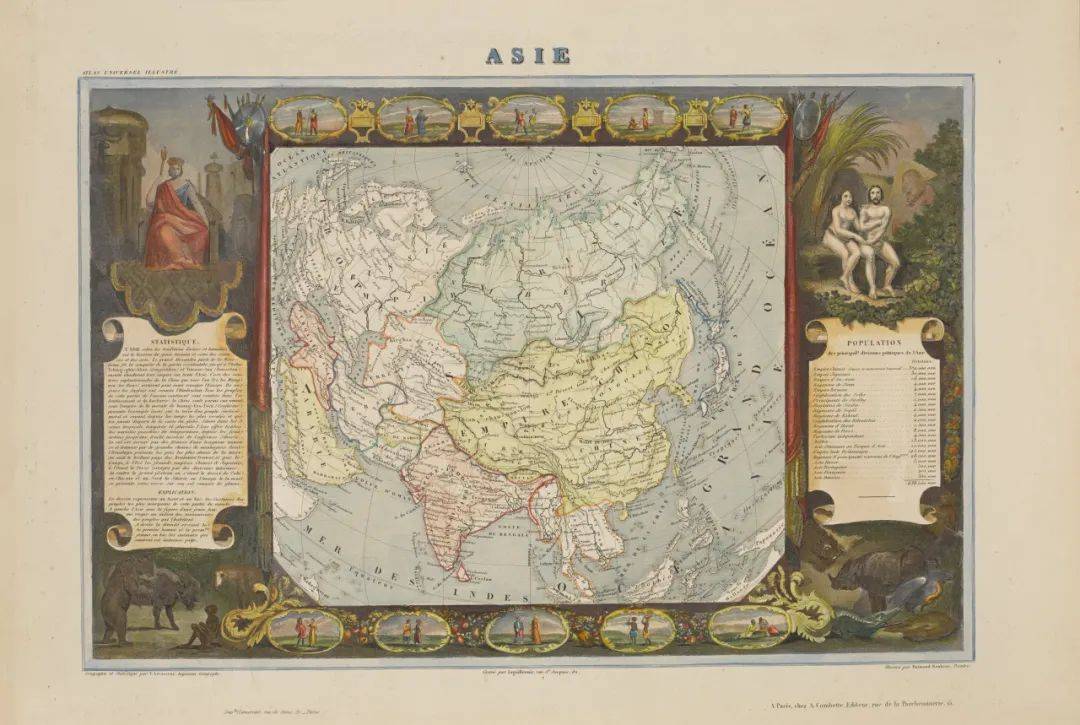

亚洲地图 维克多•莱维塞尔 1856年52.4×35.2cm 银川当代美术馆藏

乔治•托马斯•斯当东肖像 托马斯•基克尼 1790年代 布本油画 167.7x114.2cm银川当代美术馆藏

“艺荟中西——海上丝绸之路视角下的19世纪澳门及广东地区图像展”天津站巡展现场

展览的策展人汪蓝表示,澳门作为中国“海上丝绸之路”的重要节点,自东西航线开通以来,成为中国对外枢纽和中西文化交流的重要窗口。展览开幕之际,也正值中法建交60周年与澳门回归祖国25周年。我们期望通过此次展览,可以多角度地展示中西艺术交融的视觉图像现象,并呈现艺术史最新的研究动态和学术发展趋向。这不仅有助于加强澳门与内地的学术文化交流活动,也为展现中国“一带一路”和“人类命运共同体”的国际发展思维理念,文化艺术交流对于视觉图像的影响,有着重要而深刻的启迪和借鉴意义。

自画像 乔治·钱纳利 1802-1825年 布本油彩 24.6x19.1cm银川当代美术馆藏

十三行总商伍秉鉴的肖像 林呱 1830年代 布本油画 64x48.9cm银川当代美术馆藏

浴火重生的广州十三行风光 (传)顺呱 约1855年 布本油彩 45.7X59.7cm银川当代美术馆藏

晨光中的帆船 永祥 19世纪中期 布面油彩 29.5x38.3 cm银川当代美术馆藏

牧羊女 史贝霖 1770-1790年 油彩玻璃 71.9x63.4 cm银川当代美术馆藏

花园春色 顺呱 19世纪中期 布本油彩 45.6x59.4 cm银川当代美术馆藏

克莱德号帆船丽方1900年 布本油画胶合木质框架25.8x40.5 cm银川当代美术馆藏

耍纸牌 佚名 1820-1830年 布本油彩 银川当代美术馆藏

河南伍园 佚名 1860年 布本油彩 75x112.6cm银川当代美术馆藏

自古以来,粤港澳地区文化一脉相承,而该区域文明的核心就是广州地区。早在1000 多年前的宋朝时期,广州就是海上丝绸之路的一个起点。而澳门则隶属广州府香山县,自东西航线开通以来,澳门作为广州的“外港”,成为中国“海上丝绸之路”的重要节点,是中国重要的对外枢纽和中西文化交流的重要窗口、纽带与桥梁。

19世纪后,以旅居澳门的钱纳利为代表的西方画家与广州林呱为代表的中国画家,在此地区留下了一批反映清朝晚期的人物、风俗、风景以及其他题材的绘画作品,被称为“洋风画”。这些作品真实、生动地记录了澳门、广州、香港地区及中国的风土人情和城市景观。同时,随着海上贸易的发展,科学技术的进步,地图绘制技术日趋完善。东西方地图反映了澳门与广东珠江沿岸的变迁,以及对于世界的态度与观看海洋的不同视角。本次展览正是希望通过对这些洋风画和地图的展出,重新呈现19世纪中西艺术相互交融的视觉图像,并挖掘与找回广州地区、特别是澳门多元文化的历史地位和艺术价值。

“艺荟中西”座谈会现场

在展览开幕结束后,座谈会由艺术史家吕澎主持,12位学术嘉宾,围绕“中西艺术交流”、“洋风画”、“19世纪清晚期艺术”等主题,展开了各自的发言及讨论。

“艺荟中西——海上丝绸之路视角下的19世纪澳门及广东地区图像展”天津站巡展现场

“艺荟中西——海上丝绸之路视角下的19世纪澳门及广东地区图像展”天津站巡展现场

“艺荟中西——海上丝绸之路视角下的19世纪澳门及广东地区图像展”天津站巡展现场

据悉,本次展览由澳门科技大学主办,澳门科技大学人文艺术学院承办。展览将持续至6月16日,并在之后开启在其他城市的巡展。

茶楼的基本功能

茶馆的社会文化功能普洱茶 | 作者:袁丽| 茶馆一经出现,便与一定的文化娱乐形式相结合;并成为这些形式的载体。 如茶客相聚谈论种田经、生意经、天南海北的“山海经”及某些赌博活动等。 宋耐德翁(古杭梦游录)记载:“大茶坊张挂名人书画。 在京师只熟食店挂画,所以消遣久坐也。 今茶坊皆然。 ”茶馆或茶坊,虽然与一定的文化娱乐形式相结合,但它的基本业务仍是卖茶水给顾客喝。 这些文化娱乐活动及张挂名人书画等,是为茶客消遣久坐、多卖茶水服务的。 这时的茶馆或茶坊,总体上说,仍属于经济基础领域。 清乾隆皇帝下江南,召苏州弹词名家王周士御前演出。 弹词艺术从此名声大振,风靡太湖流域、上海和浙江一带。 茶馆、茶楼与这种评弹艺术相结合,成为评弹艺术的最佳载体。 茶馆书场、茶楼书场,雨后春笋般地在各地兴起。 清乾隆四十年(1776)前后的上海浦东高行人编写的(高行竹枝词)记载:“茶楼酒肆说书场,歌新枝憧共土倡;俗尚独能存古朴,此风端的胜他乡。 ”自注:“茶坊酒将弄童上倡,高行尚无此恶习,殊堪述也。 北至高桥不可问矣!”可观,当时茶楼书场在浦东高桥已很行时了,而边远村镇的高行对此则视为“恶习”。 清同治年间(1862~1873),评弹艺术四大名家马如飞、赵湘舟、姚立章、王石泉,到上海演出。 茶馆(茶楼)书场,得到了更大发展。 对世纪周~50年代,上海的茶馆(茶楼)书场不下百数十家。 集中在四马路(今福州路)的有12家,俗称“十H楼”,其名称是:仙乐钧天楼、湘沪艳影楼、九霄艳云楼、四海沧交接、引商利做羽楼、天乐窝、小广寒、桃花趣、也是楼、皆宜楼、万华书屋、响遏行云。 建国后,上海城乡曾拥有茶馆(茶楼)书场240多家。 其中,中心场有十多家。 上述茶馆(茶楼)与评弹艺术相结合而成的茶馆(茶楼)书场,其主要业务已不是卖茶水给顾客喝,而是经营艺术演出了。 它已不属经济基础领域,而肩上层建筑的意识形态领域了。 它已是文化艺术事业了。 它们的社会文化功能主要有三。 一、茶艺功能。 茶馆、茶坊、茶楼的兴办大大地促进了茶艺副业的发展。 顾客对茶品、茶具的品、评意见,反馈给茶馆经营者、茶农和茶具烧制者,使茶的种植、采制、烹煮和茶具制作等工艺流程,得到改善。 宋代,宋子安所著(东溪试条录)记载了生产者吸取并研究了消费者的意见后,总结出改善工艺流程的办法:“凡采茶必以晨兴,不以日出,……凡断条必以甲不以指,……择之必精耀之必洁,蒸之必香,火之必良。 一失其度,俱为茶病。 ”明代张应文撰(茶经)一卷,清代陆逢操著(续茶经)三卷,皆与茶馆的兴办有关。 二、文娱功能。 茶馆(茶坊、茶楼)有场地,有座位,有顾客,有茶水;评弹艺术的演员也仅1~2人。 因此,前者成为后者的最佳载体。 两者结合而成的茶馆(茶坊、茶楼)书场具有的文艺功能有三:第一是出人。 许多评弹艺人在这里找到了进行艺术实践的机会和场所,从而名声雀起.成为名家。 如王周士的‘肩而不喧,低而不闪,回环转折,渐低渐细”,陈遇乾的陈调,俞秀山的俞调,皆为后代艺人所仿效。 近代艺人马如飞、魏钛卿、薛镇卿的《珍珠塔》,朱雪琴自创的“琴调”,庞学卿说的《王十朋》等,皆自成一家。 夏荷生、杨斌奎、赵彼卿弹唱的《描金凤》,各领风骚。 杨振雄自编《长生殿》,擅说《西厢记》耀祥和赵稼秋会说《啼笑姻缘》,均负盛名;蒋月泉、周玉泉拼档演出,声腔无二;蒋如庭说《落金扇》,被认为弹词全才;他和朱介生拼档亦为响档;来介生的女弟子朱慧珍以天赋佳吸,风靡书坛,把俞调推广成一大流派;谢少泉、夏连、徐云志、祁连芳均自成一派;李伯康自编自演《杨乃武》;朱兰庵、黄异庵编演《西厢记》;张鉴庭编演《十美图》、《顾鼎臣》,姚荫梅编演《啼笑姻缘》,皆被称为评弹异才;凌文君说《描金凤》被称为“小描王”;严雪芹说《杨乃武》成为名家;刘天韵说《小二黑结婚》、《一定要把淮河修好》、《老地保》、《林冲》等,塑造了有血有肉的人物;徐丽仙自创“丽调”,柔和婉约,情真意切,代表性唱段有《新木兰词》、《杜十娘》等;顾宏伯、唐耿良、张鸿声、张鉴庭、张鉴国、石文磊、蒋云仙、徐红灿、周云瑞、刘韵若、陈布安、张如君、朱雪琴、刘敏等,在上海书坛颇有名声;倪迎春、范林元、王惠风、冯小英、秦建国、蒋文等新秀已脱颖而出。 第二,是出书。 除传统书目外,还有新编的《海上英雄》、《芦苇青青》、《林冲》、《老地保》、《厅堂夺子》、《花厅评理〉等书目。 80年代,〈真情假意〉、〈一往情深〉、〈春梦〉、〈秋思〉、《筱丹桂之死》、〈孤山探梅〉等新书受到欢迎,在1986年全国新书目比赛中获表演~等奖、伴奏一等奖。 第三,极大地丰富了群众的文娱生活。 特别是旧社会无文化、不识字的劳动人民,他们难以通过文字载体接受和欣赏中国传统的文艺作品,而茶馆(茶坊、茶楼)书场给他们提供了接受和欣赏这些文艺作品的机会。 三、信息功能。 从茶馆始办到20世纪70年代的一千多年中,由于通信设施不发达,而茶馆又聚集了各方面的人物,如老舍的《茶馆》一剧中所述:进出茶馆的有“市民以及太监、恶霸、**、特务、大兵、警察、吃洋教的、纨绔子弟等”,因此,茶馆自然地成为信息交流的中心。 尽管茶馆内贴有“莫谈国事”的警示条,但还是封不住茶客的嘴。 旗人常四爷还是讲出了“大清国要完了”的感叹。 20世纪80年代始,各种新型的文化娱乐设施兴办,现代歌厅、现代舞厅、娱乐中心、老年活动室等,逐渐遍及城乡各地;作为信息和文娱节目载体的电视机和快捷的通信工具——电话,逐渐普及到户,到人;茶馆的主要的文化功能逐渐被取代了。 由于煤气灶的普及,烧开水的过程也简便易行了,不再像以前烧柴、烧煤那样地费时、费力、费物了。 茶馆的最基本功能——卖茶水给顾客喝,也部分地被取代了。 茶馆(茶坊、茶楼)书场逐渐衰落了。 上海浦东地区,1984年有茶馆(茶楼)书场20余家,至对世纪对年代末,只剩两家了。 “山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。 茶馆,这一古老的茶文化形式一定会走出目前的困境,迈上一条新的发展之路。

有一种色彩叫青春作文

有一种色彩叫青春青春,多么美好,多么纯洁。 不错,它应该如栀子花一样的颜色,然而,它似乎并非这么单调。 青春应该拥有阳光的颜色。 青春的颜色中有红,青春的我们拥有昂扬的斗志,拥有挑战一切困难的决心和勇气,对生活充满热情,红色是它亮丽的一笔。 “我想长大后当警察!”“我希望自己能成为一名考古学家!”梦想——青春中不可缺少的话题,青春的我么喜欢幻想,喜欢憧憬美好的未来,于是,在青春这幅图画上,留下了梦幻般的蓝色。 青春的色彩中,有自信的颜色——黄色。 人生道路,会有许多坎坷,挫折,然而在青春这条路上,没有人甘心放弃。 对此,勇者总有“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的豪情与壮志,智者总有“天生我才必有用,千金还复来”的领悟与信心。 我们拥有的是绝对的自信。 青春,充满着活力与希望,那生机勃勃的绿色变成了青春的代名词。 “青少年如同初升的太阳”青春,也许你会遭到失败,也许你会遇到挫折,你可以什么都没有,但你绝不可以没有希望,你要始终坚信,你就是那轮太阳,在某一时刻你将会普照大地。 青春的颜色中也有灰色,进入了青春,烦恼也随之而来。 你或许会疑问“别人已在学习的大海中常有,为什么我却还在那条小河里扑腾?”你也会感叹时间匆匆,岁月如梭,而自己却无所作为,你也可能会在失望与绝望中徘徊,但青春本是如此,有喜亦有悲,就看你如何去面对。 …… 终于明白,青春拥有的是阳光的洋色,看似纯白,实则七彩!

如何鉴定古玩瓷器

怎样鉴别瓷器是古董还是现代的仿造的(一)造型是鉴定瓷器的重要依据 仿制古陶瓷,往往得其形似而失其神采,能效其隽秀,未必能学其古拙。 因为一件器物的创作,与当时人们的生活习惯、审美标准以及技术条件都有密切的关系。 一般说陶瓷器在纹饰、胎釉等方面均能体现各时代的特色,但造型在这方面表现得更为突出。 所以若能善于识别其形状和神态,就可以在鉴定工作中掌握一种比较可靠的方法。 观察器形首先要对历代造型有一个基本概念。 陶瓷器的形状,大体是古时简朴,随同时代的演进而渐趋繁复。 以元、明、清三代造型而论,元代造型大多较为钝重稚拙,无论青、白瓷器都比一般宋、明瓷器显得突出。 尤其是日常应用的坛、罐、瓶、壶及盘、碗等一般器物,常见有相当大的器形。 例如传世的元青花与釉里红大碗有口径达42厘米,青花和釉里红大盘的口径也在45~58厘米左右。 由于胎体厚重,烧制不易,难免有翘棱、夹扁、凹心、凸底等变形的缺陷,因而过去文献多有元瓷粗率之论,其实这是不够全面的。 元瓷纹饰之丰富多采,固不侍言,即以大盘造型而言,十二瓣板沿花口的多是花口花底(口、底均为十二瓣花形),足见当时制作认真,虽底足之微也不轻易放过。 此种作法到明代永、宣以后便不复见(永、宣只见有花口花足的把碗和中型碗、洗,而无花足盘)。 永乐时一般盘、碗的底心也多是外凸内凹,圈足较元代放大,显得格外平稳。 特别是胎土陶炼精细,造型轻重适宜。 永乐时期另有一种纯白脱胎带暗花的器皿,胎体非常轻薄,清代人形容它曾有所谓“只恐风吹去,还愁日炙销”的诗句。 这种“薄如卵幕”的瓷器,造型精美,都是盘、碗之类,后世虽有仿作,但在暗花纹饰的技巧上仍有所不及。 宣德瓷器的造型种类更加繁多,无论盘、碗、杯、壶、罐、瓶等制作都非常精致,而且能独出心裁,锐意创新,如“无挡尊”可称是空前之作,除乾隆时曾经仿制外,后世很少有此种仿品。 目前传世品中常见的永、宣时期造型有:鸡心碗、花浇、僧帽壶、长圆腹执壶(流口为葫芦形)、天球瓶、扁腹绶带葫芦瓶、四季委角兽耳瓶和菱花式洗、菱花式把碗等。 至成化时期在瓷质方面精益求精,造型唯重纤巧,而且也无大器。 弘治传世瓷器虽不多,但以黄釉双耳罐、碗著称于世。 正德时期最突出的造型有笔架、插屏、墩式碗、磨盘式香盒、七孔出戟圆腹高足瓶等。 嘉、万以后造型渐趋复杂,在器形上有很多创新之作,文献上有所谓“制作益考,无物不有”的记载。 只以文具一项来说,就有笔架、笔盒、笔洗、水丞、砚台、颜色碟、颜色仓(俗称温盂)、印盒等多种多样。 更有大鱼缸、大罐、大瓶、大盘(嘉靖黄地青花大盘口径有达80厘米的)等,器形之巨尤胜过元代;其他如镂空瓶、壁瓶、捧盒、方斗杯、灯台、绣墩等不胜枚举。 可以说在风格上厚重古拙与轻盈华丽兼而有之,只是比起永、宣、成时期的作品来未免粗制滥造。 清代无论在器形或种类方面均显著增多,并且制作精巧。 其中以康熙时期创新之作独树一帜。 琢器中如琵琶尊、马蹄尊、象腿尊、凤尾尊、观音尊、太白尊、苹果尊、杏叶尊、棒棰瓶、布布橙、倒载、柳叶以及凸腹花觚等都是前代少有的器形。 雍正时期在器形的创作方面也是丰富多彩的,如双陆尊、三羊尊、虬耳尊、鹿头尊、络子尊、牛头尊、蒜口绶带如意尊、撇口橄榄瓶、太白坛、菊瓣盘等。 尤其是所仿宋代名窑及永、成瓷器不仅胎釉、纹饰维妙维肖,而且在造型上更足以乱真。 乾隆时期比较突出的造型有转颈瓶、转心瓶、转带瓶、花篮、扇子及书式印盒、书式金钟罩等。 这一时期无论创新、仿古都达到了高潮,所仿铜、石、漆、玉、竹、木器以及象生物品均十分相似。 到了嘉庆、道光以后,则大多因袭旧制,很少见有创新之作。 造型从精美蜕变为粗笨,已逐渐失去前期的优秀传统。 例如玉壶春瓶的造型在康熙、雍正、乾隆三朝区别并不显著,以后渐渐变得笨拙,到同治、光绪、宣统时期竟变成短颈丰腹的矮粗形式,造型远不及以前那样精美秀丽了。 知道了元、明、清瓷造型的基本特点之后,进而还需掌握观察造型的方法。 一般首先要注意口、腹、底三部分。 很多同类的器皿乍看外表极为相似,仔细观察这三个部分,便可得出不同的结论。 例如明代中期瓶、壶、罐一类的琢器造型,多在腹部留有明显的接痕,而清代以后制品由于旋削细致,此种接痕多不明显。 如此所谓一线之差,往往在断代辨伪的工作中起着相当重要的作用。 又如元代大盘盘身弧度较小而浅,明代永、宣大盘盘身弧度稍大而微深,前者底小,后者底大。 特别是永乐造型,无论大小盘、碗多是器心下凹,器底心凸起,而且足内墙向外稍撇,较外墙约矮二分之一至四分之一。 其他如明末清初许多民窑盘、碗底常有明显的轮状旋削痕(即所谓“跳刀”),而在官窑瓷器中则极为少见。 至于康熙大盘有些是双圈底,民窑三彩平底器物下面多有“麻布纹”,也是当时造型上比较常见的特征。 文物工作者在鉴别新旧真伪时每以这些作为一部分依据。 有些时代接近或后世所仿前代的精品,由于纹饰画法和胎釉原料前后相似,常常很不容易区分。 例如永、宣青花撇口碗多在碗里绘三层纹饰,碗外绘四层纹饰,而且乍看胎釉也大致相象,都是撇口圈足。 然而如仔细加以对比,便会发现他们之间的重要区别在于碗腹下部收敛程度有所不同,即永乐碗腹较丰满,宣德碗腹微削。 雍正时期所仿的成化青花撇口碗,也是在造型上存在着碗腹微削的缺点。 这些细微的差别,是根据实物仿制时,因成型、烧窑等技术条件所限,或偶然忽略而造成的破绽(仿品的器形往往与真品器形或多或少都有所区别,因仿制时虽按真品原器制造,在未烧前与真器原形尽同,但经过高温烧成后,其形与真器原形在某些地方就有差别。 这可能是由于原料的配制和提炼的精粗不一致,而经高温后纵横收缩膨胀的结果,为鉴别器形的关键)。 至于有些仅凭传闻或只靠臆测而制成的仿品,如后世所仿的各式各样的所谓“永乐压手杯”之类,在造型上更是愈变愈奇(自嘉、万间开始越仿越大,甚至后来的已不成杯而变为大碗),只要见过真的实物,自然就不致妄断臆测。 (二)不同时期具有不同的纹饰与色彩陶瓷器上的纹饰同造型一样具有鲜明的时代特征,并且由于绘瓷原料与技术的不断丰富和改进,无论在题材内容及表现形式方面都有其不同时期的水平和特点,因而也成为划分时代、鉴别真伪的一条有力线索。 大体说来,瓷器纹饰的发展过程不外是由简到繁,由划印贴刻到雕剔描绘,由单纯一色到绚丽多彩。 例如元瓷上惯用的变形荷花瓣(俗称“八大码”)图案,就是在晋瓷纹饰的基础上演变而来的,尤其元代青花、釉里红等釉下彩的出现,开辟了瓷器装饰的新纪元,打破了过去一色釉的单调局面。 明、清以后各种色彩的发明更丰富了瓷器的装饰,而每一种装饰方法的出现都有其产生、成长、发展过程,因此也可据以推断器物年代的远近。 如早期的青花、釉里红因为尚未充分掌握原料的特性,所以在元代制品中颜色美丽的较少,而且釉里红中常有色调灰暗或变为绛褐或灰黑色甚至流散的缺点。 但大部分成熟的元代青花、釉里红纹饰布局都非常美观,图案不仅重视主次协调,而且惯用多层连续的花边纹饰,无论山石、花卉多在外留有一圈空白边线不填满色,形成一种独特的风格(至明代中期以后此种画法渐绝,虽间或采用,但为数不多。 此外由于原料成分的限制,在画法上也各有不同的时代特征,如元末明初有些使进口青料的瓷器,虽以颜色浓艳渲赫一时,但色调极不稳定,很不适于画人物,因而在元代纹饰中画人物的较少,也有所谓“元代人少,永乐无人,宣德女多男少”的说法。 至于成化斗彩,虽然色泽鲜明,晶莹可爱,却也受原料和技术的限制而有所谓“花无阴面,叶无反侧”的缺点,而且画人物不论男女老少,四季均着一单衣,并无渲染的衣纹与异色的表里之分。 类似这些就表现为纹饰上的时代特征,往往为后世仿品所忽略,倘能加以注意,自然对于鉴别真伪会有一定的帮助。 另外,在施用的彩色方面也可以找到一些时代上的区别,如根据现在掌握的实物资料看,成化彩绘中没有黑彩,当时除用釉下钴画蓝线外,还用红、赭色描绘轮廓线。 假如我们遇到一件釉上黑轮廓的成化彩瓷器,就应该怀疑它是不是真实可靠,因为黑轮廓线的应用最早不超过正德初期。 其他如粉彩的出现,现知不会早于康熙晚期,当然也很难令人相信施有粉彩的仿明瓷器不是赝品了。 至于乾隆时期由于大量使用洋彩,并且吸取了西方纹饰图案的装饰方法,有些作品但求笔法线条精细与纹饰奇异,从而有部分花样失掉了固有的民族风格。 这种瓷以乾隆中期以后的制品较多。 其他如明代正德时期的官窑瓷器中多有用阿拉伯文字作装饰的。 清代外销瓷器中也有画着西洋纹饰图案的,都是比较别致的一种装饰,具有鲜明的时代特征。 在用文字作为瓷器装饰的特点上,明、清两代制品仍有所不同。 如明代瓷器有写梵文、经语、百福、百寿字的,而用大篇诗、词、歌、赋以及表、颂等作装饰文字的则是康熙时期的创作。 例如“赤壁赋”、“腾王阁叙”、“前后出师表”、“圣主得贤臣颂”等,此种只有文字而无图画的器皿历朝很少仿制。 明确这一点,对判断时代和辨别真伪的具体工作,也是很有参考价值的。 根据纹饰的笔法同样也可看出时代特征。 例如康熙瓷器由于当时对绘瓷方法十分重视,因而官、民窑瓷器在这方面的成就都非常可观,而且瓷器上的图案纹饰多是模仿名画家的笔法。 只以画树方法而论,康熙枝干喜用披麻皴,显得老笔粉披、奔放有力,而雍正彩所绘枝干只是描绘皴点,工力虽细,但笔力纤弱,索然乏味。 若能仔细从它的起落转折等处看清笔法,自然会有助于我们的鉴定工作。 至于明、清官窑纹饰多较为工整而板滞无力,民窑纹饰则气韵生动而粗放不羁,这些都是大家所熟知的特点。 不过,在官窑中又有所谓“钦限、部限”之分,民窑瓷器中往往也有近似官窑的作品,这种以清代带私家堂款者居多。 提到官、民窑瓷器,很容易使人联想到所谓“官窑龙五爪,民窑龙三爪或四爪”的问题。 这种封建社会的典型纹饰,一般说来固然也提供给我们一条判断真伪和区分窑口的线索,然而并非是绝对的。 相反,在民窑瓷器中既有五爪龙的纹饰,而官窑瓷器画三爪、四爪龙的作品也不是没有的。 例如“宣德官窑青花海水龙纹天球瓶”及大量的“康熙官窑青花鱼龙变化折沿洗”等均画三爪龙,“康熙官窑绿地素三彩云龙纹文具盒”画四爪龙。 而元代民窑青花纹器皿则三爪、四爪、五爪者均有,并且明、清民窑瓷器中也不乏此种例证。 官窑瓷器上的纹饰往往还与当时最高统治者的爱好和意愿分不开。 如明嘉靖皇帝迷信道教,于是多喜用八卦、仙、云鹤一类的图案作装饰。 清道光皇帝嗜爱鸟、犬、草虫,因而这一类的画面也出现得较多。 又如清代有赏赐瓷器之风,举凡雍、乾、嘉、道、咸五朝皇帝所赐群臣的瓷器,照例是以白地青花莲为主要纹饰,并以海水纹饰绘瓶口者为多(此种赏瓶通身共有九层花纹)。 使用这种纹饰的含义,据说是表示为官以清(青、清同音)白为重,莲是廉(莲、廉同音)洁,海水是象征四海升平之意。 其他如一桶(统)万年(万年青)、二蟹(甲)传芦(胪)、三羊(阳)开泰、四十六子、五伦图、六国封相、七珍、八宝、九莲登、百福、百寿、红蝠(洪福)齐天等,类似这些充满封建迷信色彩的纹饰,在明、清瓷器上出现的很多,如能进一步联系当时的时代背景,对于我们掌握其发展规律大有裨益。