快科技6月4日消息,据国内媒体报道,近日,美国一专家提议,美国不应只依靠针对中国电动汽车的关税壁垒,还要提高美国汽车制造商的竞争力。

“最好的方法是,吸引中国车企到美国建厂生产,然后美方窃取中国企业的知识产权。”

此事引起网友热议,有网友调侃道:“演都不演了,说好的保护知识产权呢”、“原来保护知识产权是只能保护自己的,不保护其他人的”。

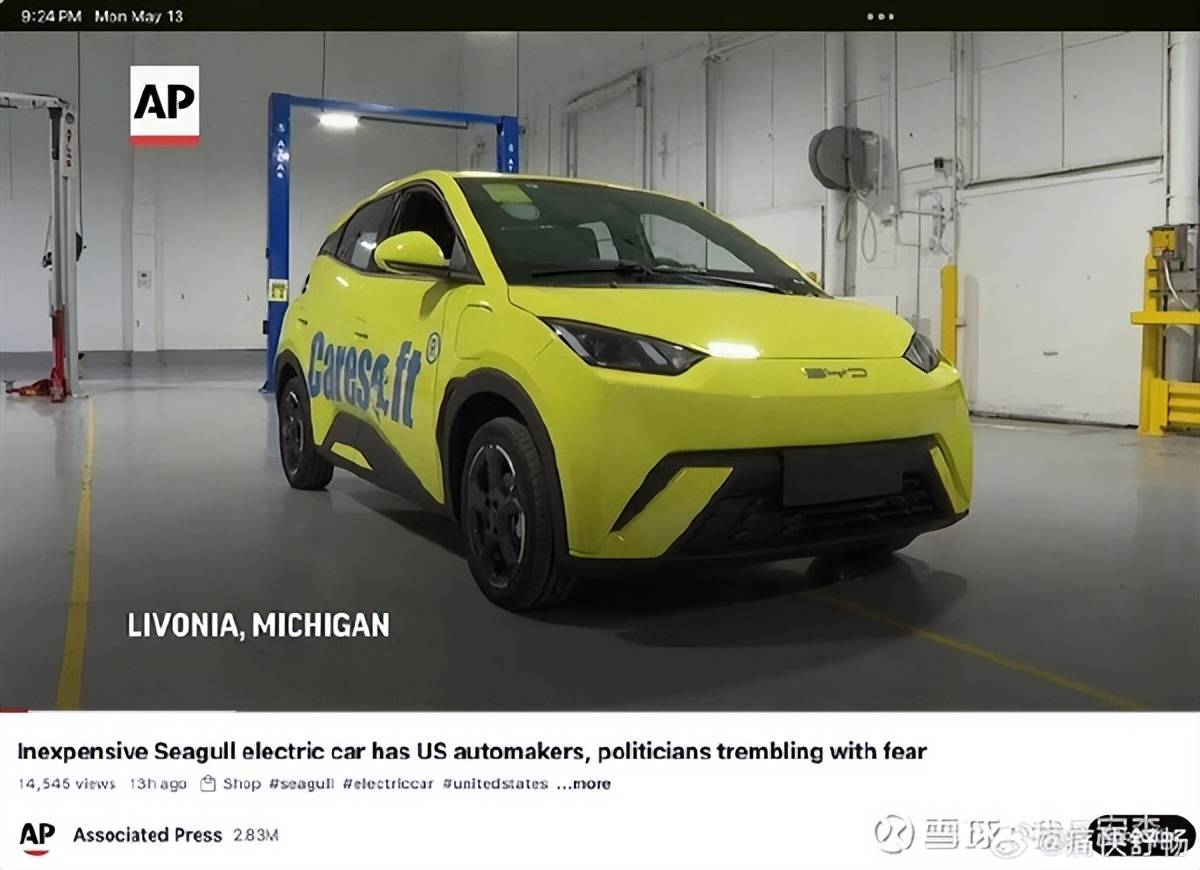

事实上,美国本土汽车市场,对当前中国新能源汽车的竞争力,很难有招架之力, 这也是美国大幅增加中国新能源汽车进口关税的主要原因(电动车关税从原来的25%提高到100%)。

前段时间,美国一家媒体拆解了一辆比亚迪海鸥后发现,做工内饰丝毫不比美国30000多美元的电动车差,随后得出的结论是12000美元下,美国车企造不出海鸥。

而比亚迪海鸥在国内的起售价只有6.98万元(9636美元),得益于中国汽车工业完善、低成本的供应链,价格是中国新能源汽车的核心优势之一。

其它方面,中国新能源汽车的智能驾驶和智能化程度,也远超美国大部分电动车企。

此外,电动车的核心零部件电池,中国的宁德时代为全球最大的动力电池供应巨头,在性能和价格方面,都有着巨大的领先优势, 这也让美国对中国新能源汽车强大的竞争力,感到头疼不已。

制造业回流美国,没有想象中那么容易

1. 根据《美国制造业回流指数》,美媒坚信到2025年,超过84%的美国企业将部分或全部将其制造业务回流美国。 2. 个人认为,随着美国总统大选的临近,现任总统又开始拿前任的业绩来夸耀。 3. 美前总统上台后,致力于重振美国制造业,提出了一系列的政策和计划,旨在推动制造业回流。 4. 他在贸易、税收、监管等方面进行调整,希望将具有竞争力的产业引回美国,并采取措施保护本土生产者。 5. 例如,惩罚中国进口货物加征关税,谈判美墨加北美自由贸易协定,以及退出跨太平洋伙伴关系等。 6. 这些行动助力美国制造业变得更具吸引力,并使本土公司不再只考虑成本优势去外包生产。 7. 美前总统的政策对我国华为等企业造成了不利影响,如禁止华为购买芯片、使用安卓系统等。 8. 他提出减少企业税负、疏解运营及生产过程中的各种阻碍,同时使企业更容易获得财政资金支持。 9. 这不仅让美国企业将制造业回流国内,甚至还吸引了一部分中国企业赴美建厂。 10. 他提出政府采购美国优先,这促使一部分产品的生产在美国形成完整供应链。 11. 制造业回流具有局限性,美国的制造业回流实际上是一张大饼,有很大的行业局限性。 12. 在美国制造业中,一些高技术含量或高附加值的产业相对容易回流,而劳动密集型产业则面临困难。 13. 这些行业具有技术密集性、创新能力强以及对资本、人才、技术等方面的需求大等特点。 14. 此外,还需要考虑供应链、设施建设等问题,以及长途跋涉可能引入的风险和延迟等问题。 15. 选民支持制造业回流,是希望能获得工作岗位,但实际上,这些岗位与大多数学历水平一般的美国人并无关系。 16. 现任总统在制造业回流上几乎没做任何事,他采取的行动几乎没有任何创见,就是躺在前任总统的业绩上。 17. 他的“1.9万亿美元的经济刺激计划”,实际上是因为出现通货紧缩,不得不向市场投放资金。 18. 他提议的“提高公司税率和加强打击假冒伪劣货物等措施”,号称是保护本土制造业,实际上只是一个口号。 19. 在美国正常法制运行下,这些工作本来就要进行,但加税的做法,让很多赴美建设工厂的企业大呼上当。 20. 此时美媒说制造业回流取得成效,歌颂现任总统的业绩,实际上是前任的。 21. 为了选票,现任总统拿前任的业绩来画饼,与前任总统,继续竞争即将来临的选举,也是有点滑稽。

激情澎湃时,中国汽车也要储备一丝清醒

中国汽车产业绝不能因为在一两次国外车展的红毯上大放异彩而就此放松警惕,不仅要意识到走出去是必须的动作,更要意识到当下出海的远大征程仍只在起步阶段。

今年六月份,在巴黎的街头突然看到了一辆领克01PHEV,我立马拍给了洪华,问她作为车主激动吗?她就回了我三个字:牛逼啊。

我在心里感叹道,中国车企的风的确吹到了巴黎。

不止巴黎,三个月后,一场中国车企反客为主的“龙卷风”彻底卷到了德国汽车工业重镇的慕尼黑,在一小部分身在慕尼黑车展眼见为实和一大部分远在国内汽车敲键盘的媒体看来,越来越多的中国汽车产业已经攻入了欧洲腹地,可不再是过去简单的“秀肌肉”。

如果没有中国企业,慕尼黑车展估计要歇菜。”

“这是有史以来‘最不德国’的一次德国车展。”

“在智能电动车时代,德国丧失了技术引领者的角色。”

当然,这种骄傲确实有数据可以支撑。

根据毕马威发布的《中国新能源车筑梦欧洲》报告,中国新能源汽车对欧洲出口量在汽车总出口量中的份额从2017年的19%增长到2022年的36%,而根据乘用车协会的数据,今年上半年这一比例进一步增至39.1%。

如果说燃油汽车时代,欧洲是汽车的发源地和技术高地,在今年各国企业齐聚的慕尼黑车展上,中国汽车企业在国际舞台上的存在感的确越来越突出。

但不能忘了,尽管中国汽车企业正通过各种创新,向“欧洲大陆”发起进攻。然而对客场作战的他们来说,仍有不止一场硬战在等待着他们。

进攻与防守

去年年底,蔚来董事长李斌与蔚来联合创始人、总裁秦力洪临时起意,决定在欧洲开启一场自驾游。

两人驾驶着一辆蔚来ET7,先后访问了10个欧洲城市,行程超过2500公里。他们此行的目的一方面是拜访用户和合作伙伴,另一方面也是为了更好地了解欧洲各地的电车保有量、补能体验和城市底蕴。

所以很多人一想到中国造车新势力之中出海的先行者,非蔚来莫属。

自2020年起便在挪威造势的蔚来已经热身已三年有余。2021年5月,蔚来宣布登陆挪威市场作为进军欧洲的跳板;2021年10月在奥斯陆开设欧陆首家蔚来之家Nio House;2022年10月蔚来再次在柏林高调宣布进入德国、荷兰、丹麦、瑞典四国市场。

在外界看来,包括蔚来、小鹏等车企选择欧洲市场原因在于,该市场对于品质、安全和环保要求较高,通过在欧洲市场的布局,进而可以提高品牌形象和声誉。

不仅如此,给予蔚来们出海信心的另一个关键因素是电动化时代中国相对于欧洲建立起的智能化优势。

可以想像,像高阶的数字液晶仪表显示、一芯多屏、HUD(抬头显示系统)、流媒体后视镜、甚至是体态式操作引领的智能座舱出现在本届慕尼黑车展上时,还在欧洲驾驶着“古董”车的消费者的确会惊讶的张大嘴巴。

“以前欧洲人都没有见过这么多在车里花里胡哨的功能,像这次阿维塔带来的Halo屏、零跑的全域自研最新成果LEAP3.0架构和比亚迪海豹这样在美学、安全、操控和高效性能方面均有突出表现的车型一经亮相,立刻就吸引了他们的目光。”某慕尼黑车展参展人员表示。

德国当地媒体报道指出,中国汽车企业在慕尼黑车展上的强势表现,显示欧洲老牌汽车制造商如今在本土受到中国竞争对手的威胁日益加剧。而且,中国新能源汽车正凭借垂直整合能力、自主研发、创新技术等积累的成本优势,在闯入欧洲市场后所向披靡。

但欧洲车企们也在觉醒。

在慕尼黑车展前夕,东道主宝马率先发出预热信号,发布了BMW新世代概念车和全新电动MINI Cooper,展示了下一代BMW车型的设计理念。

大众汽车集团则租用了专门的展车场地,召开了一场大众之夜,有来自全球400多家媒体参与,大众汽车全球CEO奥博穆分享了10点行动计划,并发布了大众概念车、PPE平台首款车型Q6 e-tron等重磅产品。

此外,梅赛德斯-奔驰还在车展前夕首次展示了基于MMA平台打造并搭载操作系统的CLA级概念车。

过去几年,欧洲车企被外界抨击最多的是电动化转型多为试水,准备程度不高。随着新能源汽车市场规模的扩大,尤其是中国电动车市场的快速增长,欧洲车企感受到了实实在在的压力。

但压力正在变为动力。

已经与中国车企合作的大众汽车,正为自己打造新的竞争优势,大众汽车CEO布鲁姆认为,通过与中国企业的合作,他们也可以把电池成本降低50%。

“我绝不会轻视那些正在努力回归并专注于这一重要转型的大型汽车制造商。”小鹏汽车联席总裁顾宏地在车展沟通会上表示,虽然欧洲汽车制造商在新能源方面目前落后于中国汽车制造商,但他们已经通过建立合作伙伴关系和大量技术投资对电动汽车做出了“巨大承诺”。

尽管一些欧洲独立分析师在接受采访时表示,“欧洲人几乎被中国企业在欧洲的表现震惊了。”但是我们仍要认识到,目前中国车企“出海”欧洲仍处于初期阶段。

“不能因为数字的高涨而过于乐观,虽然总体上中国品牌在欧洲新能源车市场占有一席之地,但销量有限,还谈不上大获成功,“我们距离理解这个市场还早着,路上还有很多坑,一定要冷静。”某自主车企海外业务高管在接受第一财经采访时坦言。

毕马威中国海外投资并购交易咨询主管合伙人、毕马威全球中国业务发展中心负责合伙人李瑶也指出,以纯电动汽车为例,2022年中国在欧洲市场销量排名前三的品牌(Volvo、MG、Polestar)均是中国车企收购的欧洲本土的汽车品牌,占欧洲纯电动汽车市场份额的8.6%,而中国自主品牌的纯电动汽车在欧洲的市场份额不足2%。

比亚迪是中国自主品牌中在欧洲市场销量最多的企业,但市场份额也只有0.3%,蔚来、小鹏、理想、爱驰等造车新势力在欧洲的销量则更少。

所以接下来的问题更是实实在在的摆在每一个想要进军欧洲市场的中国汽车企业面前。

革命尚未成功同志们仍需努力

曾经有人在知乎上问:为什么中国车企不去美国市场发展,非要去欧洲扎堆?是他们不想去吗?

美国对于中国汽车产业而言,是一块难啃的“硬骨头”。

这一点,就连如日中天的比亚迪也选择放弃。今年6月,比亚迪执行副总裁李柯在接受彭博采访时,谈到关于比亚迪在美国销售电动汽车的问题,她非常明确地表示:“美国市场不在我们目前的考虑范围之内。”

2023年7月14日,李斌也在采访时抱怨到,他说特斯拉CEO马斯克访华受到热情接待,但中国车企却无法得到平等进入美国市场的机会。

虽然说中国汽车难卖进美国市场的原因远不止一个,但影响最大的是美国政府对于本土汽车产业的保护。特别是在2023年1月1日,美国《通胀削减法案》正式生效后,中国电动车更难和美国本土车企进行公平竞争。

同样的问题已经出现了。

在过去燃油车时代,欧洲几乎从未对中国汽车产品设置过限制和贸易壁垒,因为彼时中国燃油车基本上没有与欧洲汽车相抗衡的能力。但进入新能源汽车时代,全球汽车业竞争格局发生变化,中国新能源汽车具备了整体水平优势和性价比优势。

整个欧洲迅速警惕起来,特别是当“中国电动汽车威胁论”甚嚣尘上时。

最近,欧洲通过了一项新的《欧盟电池与废电池法》,特别明确了电池回收的标准,并要求中国汽车制造商在电池报废后将其运回国内进行处理。这个举动不难看出是对中国汽车行业的一种针对性举措。

除此之外,欧盟正在计划对中国新能源汽车发起反倾销、反补贴调查。此次双反调查主要由法国推进,在法国2023年第一季度的电动汽车购车补贴中,约有40%流向中国企业的产品,因此法国将计划调整电动汽车补贴的实施条件,并对中国电动汽车实施“双反”调查。

法国总统马克龙虽然面上与中国交好,但也不忌讳对中国的警惕:“我们绝不能重蹈光伏产业的覆辙”(本世纪初欧洲曾经大力发展光伏产业,但之后几乎所有光伏产业都因成本原因迁往中国)。

而在去年10月的巴黎车展上,面对大众、奔驰等国际品牌的悉数缺席,比亚迪和长城汽车等中国品牌则在车展上投入大量精力和新车型希望进军欧洲时,马克龙也曾警告称:“我们必须醒来。欧盟是在气候保护方面表现最好的地区,必须优先考虑本国的汽车工业。毕竟中国和美国也会这样做。我们需要的是‘欧洲购买法案’。”

截止目前,欧盟尚未发布针对中国新能源汽车启动“双反”调查的正式公告。但据《走出去智库》观察发现,“双反”的前者可以限制产品的跨境贸易,后者可以限制产能的转移。而目前尚在提案阶段的欧盟《净零工业法案》和《关键原材料法案》,可能对供应链的回流和重塑产生影响。

由此,欧盟或许正在筹划一整套从上游供应、中游生产到下游销售的全流程“组合拳”,来阻碍中国新能源汽车的出口。

所以,欧盟“双反”调查绝不仅仅是一起普通的贸易救济调查。我们必须指出,在慕尼黑车展“激情澎湃”的背后,更应该冷静的看清一些事实。

比如虽然今年中国成为仅次于日本的第二大出口国,但相比之下,日本八家主要车企在海外生产和销售的量远超本土,近四分之三的销量是由海外产能贡献的。

韩系汽车品牌虽然在中国的表现差强人意,但在北美和整个国际市场上却竞争力十足。日韩推行的都是不依赖于单一市场的真正的国际化战略。

接下来全球的贸易与非贸易壁垒,以及地缘政治、逆全球化以及供应链、产业链多项非技术壁垒也很有可能成为阻碍中国车企出海的最大风险所在。

因此,中国汽车产业绝不能因为在一两次国外车展的红毯上大放异彩而就此放松警惕,不仅要意识到走出去是必须的动作,更要意识到当下出海的远大征程仍只在起步阶段。

中东石油土豪,偏爱电动车?

提到「中东」和「汽车」,很多人脑海里的第一个画面可能是这样:

或者这样:

不过最近,富得真「流油」的中东土豪们却跟国内的新能源电动车联系到了一起。

6 月 12 日,蔚来与阿联酋阿布扎比投资机构 CYVN Holdings 签订股份认购协议,CYVN 认购股份月 11 亿美金,持股 7%。对于被「远程教学如何当 CEO」小一个月的蔚来来说,这笔投资无疑是一剂强心针,226 亿的现金储备足够充足。

就在这之前 10 天,沙特王国投资部也与华人运通签署 56 亿美元投资协议,双方成立合资公司,进行电动汽车的研发、制造、销售。

阿联酋和沙特双双下手,都看上了中国的电动车企业。明明是躺在石油上的巨头,怎么突然间做起了「违背祖宗的决定」,改投不烧油都电动车了?

「中东石油爹」和电动车的故事,还真不是一时兴起。

让马斯克打脸,做 Lucid大股东

记性好的网友可能还有印象,2018 年的时候,马斯克曾信誓旦旦的要将特斯拉私有化,甚至公开在 twitter 上喊话「资金不是问题」。如果当时马斯克真拿出 820 亿美元包揽了股东手里的特斯拉股票,那如今世界上突破万亿市值的企业就少了一家。

「考虑以每股 420 美元将特斯拉退市,资金不成问题。」

不过很可惜,最终资金真的成了问题。让马斯克自我打脸的关键,就是沙特公共投资基金(PIF),「他们口头答应了我」,「沙特 PIF 把我扔在公共汽车下」,多年后马斯克对于这事儿还是耿耿于怀。

不知道如今的沙特 PIF 是否后悔自己当年放了马斯克的鸽子,但是对于电动车领域他们一直是跃跃欲试的,一转头就投给了老牌「特斯拉杀手」——LucidMotors。

2018 年,这家定位高端电动市场的美国车企刚刚在美国建完工厂,手头资金正紧,正好成了中东财团看上的第一个「电动车标的」,沙特 PIF 投资了超过 10 亿美元。后来沙特 PIF 继续追加投资,目前拥有 Lucid60%以上的股份,是名副其实的大股东和大客户:

在未来十年里沙特阿拉伯政府承诺将购买 5 万~10 万辆车;Lucid 也正计划在沙特建厂,预计 2025~2026 年完工,年产能 15 万辆。

Lucid这家「美国造车新势力」身上的中东血统不只沙特,这次向蔚来投资的阿布扎比 CYVN,也曾在 2022 年 12 月投资 Lucid,拥有 7%的股份。

类似的资本层面投资还有很多:

2020 年,在小鹏汽车上市前的 C++ 轮融资名单中,卡塔尔投资局(QIA)和阿布扎比的 Mubadala 认购了 1 亿美元的优先股。

2022 年 12 月,天际汽车与沙特 Sumou Holding 成立合资公司,共同在沙特阿拉伯投资 5 亿美元,设立新能源汽车生产制造和研发基地。这背后的投资人就有沙特主权基金和阿美石油公司。

2023 年 1 月,阿布扎比的 CYVN Holdings 向英国「电动车新势力」Arrival3 投资 1.5 亿美元,拥有 3.1%的股份;Arrival专门生产电动货车和公共汽车。

2023 年 6 月,卡特尔投资局 QIA 和其他基金一起,向韩国动力电池公司 SKOn 投资了 12 个亿。这个 SKOn 我们可能不太熟悉,不过它刚跟福特合作在美国成了的动力电池厂。

可以说不只是中国电动车企业,全世界的电动车企业,甚至电动车产业链上的企业,都是中东财团们投资电动车的首选目标,为什么呢?

石油巨头的野心:

从投电动车,到造电动车卖电动车

中东的石油土豪们并不是一开始就盯上了电动汽车,更早盯上的是传统汽车。毕竟产汽油的投资烧汽油的,专业更对口。比如,迈凯轮、阿斯顿马丁、保时捷、帕加尼,甚至大众汽车的股东名单里,都有中东投资财团们的身影。

根据沙特方面的说法,这些传统行业已经建立了很高的壁垒,巨头们掌控话语权,他们只能参与财务投资,赚点钱;只有投资像新能源汽车这样的新兴行业,才有机会参与到整个行业的建设中。

比如,沙特主权财富基金 PIF 与富士康合作,一起在沙特建立了沙特的第一个电动车品牌 CEER。CEER 从宝马那里买到了技术授权,将从 2025 年开始生产、销售纯电动车。尽管目前在 CEER 的官网上并没有看到车型的任何具体信息,不过富士康生产线上的苹果汽车遥遥无期,沙特的汽车也许就先落地了。

沙特的目标很宏大,计划到 2030 年每年能生产 50 万辆电动汽车,到时候路上电动汽车占 30%。基本上中东国家都有类似的 2030 愿景。

咱们中国这些年一直在做「产业升级」,中东国家们在做的是另一种形式的「产业升级」:通过非石油领域的建设,减少在经济上对化石能源的依赖,也能提供更多就业机会。

毕竟石油、天然气这种上天的恩赐总是有限的,最近几年动荡的局势让中东在石油上赚得盆满钵满,但是如何用有限的资源滚出无限大的雪球,才是中东财团们更关心的事情:投资电动车企、动力电池、光伏,甚至收购球队、收购电竞俱乐部英雄体育,都是这个目的。

所以,最近中东财团们与新势力车企的新闻里,不只是投资,更多的是投资+合作:与高合共同研发、制造、销售电动汽车;与天际汽车一起在沙特建研发和生产基地;Lucid 在中东建厂;比亚迪与以色列当地最大的汽车经销商合作……同时阿联酋、约旦等国家也以各种补贴优惠政策吸引中国的新能源车企在当地建厂、投资生产基地、签订大额订单。就像去年卡塔尔世界杯时,卡塔尔狂撒 2000 亿来打造基础设施一样,投资电动车是用资金投入来换得产业和市场。

换个角度来看,就算资金投入最终没能如愿换来技术和市场,对于石油巨头来说,新能源产业未尝不是一种不错的对冲投资。

最后

满地石油的中东早以不是电动车市场的真空地带。

今年 1~5 月,比亚迪在以色列市场占有率超过 7%,Atto3(也就是元 Plus)单月销量超过 5000 辆,成为新能源销量排行榜的销冠。前不久,第二届中东电动车展在黎巴嫩举行,其中约有三分之一的电动车品牌来自中国,除了前边提到的那些车企,吉利、上汽、奇瑞等国内车企也已经做好进军中东市场的准备。

对于中东财团和中国电动车产业链说,一方手握资金,需要技术和产品;另一方手握汽车,正需要市场和投资,未尝不是一种双向奔赴。