不久前,保时捷经销商集体“逼宫”的消息在业内传的沸沸扬扬。四天后,保时捷中国与全体授权经销商联手发表声明,平息了风波。然而,没过几天,又有媒体爆出,宝马主动推出了一系列针对经销商的支持政策,之后便出现宝马i3打5折冲上热搜的新闻。

看到这一连串的信息,我急忙联系了几位在豪华品牌经销商工作的朋友,希望能从他们那里得到一些线索。然而,他们的回复却让我颇感意外——“对不起,我已经离职了。”

近半经销商出现亏损

若换作其他企业,员工离职或许并不罕见。但在汽车经销商行业,能够获得一线豪华品牌的经销权,甚至在那里工作,曾是许多人梦寐以求的稳定工作。原因无它,豪车销售利润颇丰。例如,保时捷全彩盾徽售价2500元,堪称绝对暴利。

那么,为何如此有利可图的保时捷经销商也会陷入裁员、甚至不得不联名“逼宫”厂家的境地呢?

在广州天河保时捷店工作多年的销售经理邓芳(化名)看来,关键原因在于中国豪华车市已步入存量市场,“躺着就能赚钱”的增量市场时代已成为过去。 (2023年前十豪华品牌销量超365.8万辆,每辆均价30万估算,豪车市场规模超万亿)

网上公开信息显示,自2015年以来,中国一直是保时捷的最大单一市场,但到了2022年,增长势头突然停止。那一年,保时捷全球交付量为30.9万辆,同比增长2.6%,而中国市场的总交付量仅为9.3万辆,同比下滑了2.5%。

进入2023年,保时捷的全球交付量超过了33万辆,中国市场的销量为7.93万辆,同比大幅下降了15%。2024年一季度,保时捷在中国市场的销量依旧未见起色,仅售出1.8万辆,同比骤降38.4%。

其他豪华品牌也出现了不同程度的下滑,一季度宝马和奔驰在华销售了18.75万和17.66万辆汽车,同比分别下降了3.8%和10.4%。宾利、劳斯莱斯、法拉利、兰博基尼、阿斯顿·马丁、迈凯伦等超豪华品牌的跌幅均达到两位数,而在2021年,这些品牌的销量还是以增长为主。

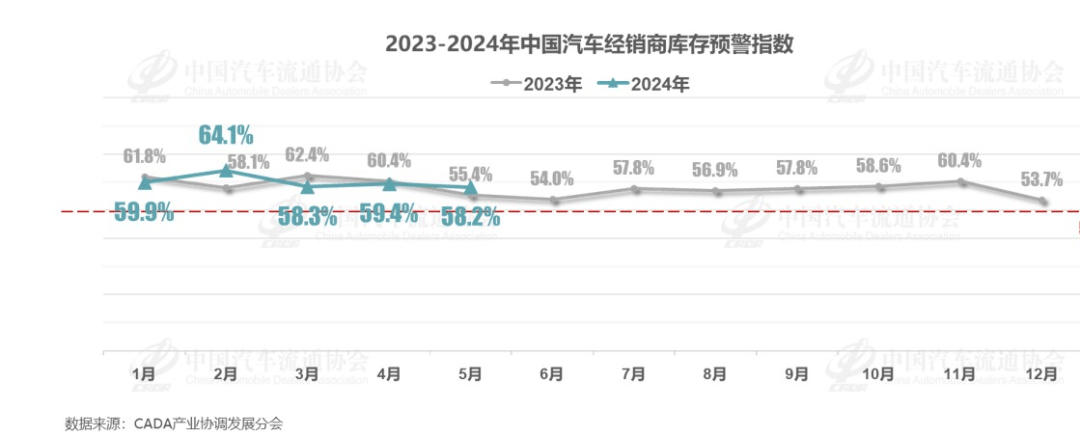

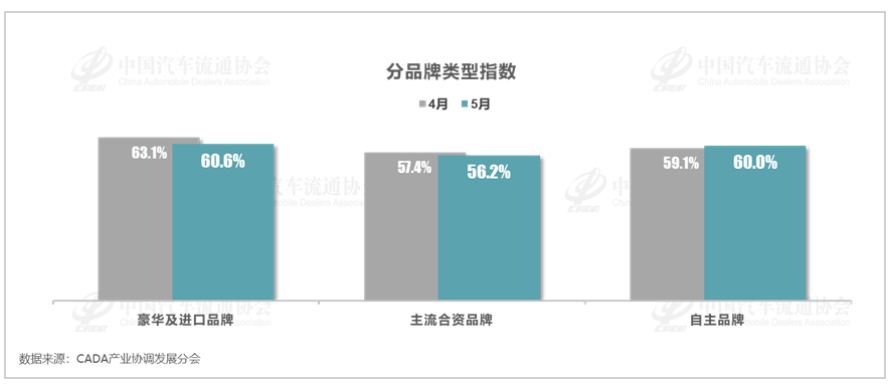

中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示,今年5月,中国汽车经销商库存预警指数为58.2%,同比上升2.8个百分点,环比下降1.2个百分点。库存预警指数高于荣枯线,意味着汽车流通行业正处于不景气区间。

从分品牌类型指数来看:5月份,豪华及进口品牌指数高达60.6%,比主流合资品牌和自主品牌还得高。

在中国市场,许多车企选择通过经销商网络进行销售,而非直营。这种模式下,车企将车辆卖给经销商,即视为完成销售任务。这种方式有其优点,比如车企能够更广泛地覆盖市场,降低自身的运营成本,并借助经销商的本地资源和专业知识更好地服务消费者。然而,这也带来了一些挑战,其中之一就是库存积压问题。

库存积压意味着经销商在资金、场地和人力资源等方面承担了更多的压力。当库存过高时,经销商需要支付更多的存储费用,同时还需要承担车辆贬值和滞销的风险。此外,过高的库存还可能影响经销商的现金流,进一步加剧其经营困境。

库存积压叠加市场遇冷,经销商与车企的矛盾就愈发加大。

近年来,已经有大量汽车经销商因为无法承受巨大的经营压力而退网。根据中国汽车流通协会的数据,2021年全国有近1400家4S店退网,而到了2022年这一数字已达到4000家以上,占比高达40%。2023年经销商亏损比例更是达到43.5%。其中,豪华/进口车品牌经销商亏损。

曾在豪华品牌经销商工作的几位朋友告诉我,他们正在考虑转行。

“地主家”也没有余粮了

车不好卖的原因无非两个:市场不景气或是产品本身不够吸引人。

以豪华品牌保时捷为例,保时捷以其卓越的性能而闻名,但在中国市场,最畅销的车型并非911或卡曼,而是卡宴和帕拉梅拉。这说明大多数国人购买保时捷,主要看重的是品牌效应。

如果是品牌效应,我们可以参考其他定价较高的奢侈品牌的数据。

今年一季度,全球领先的奢侈品集团在中国的业绩普遍出现了下滑。 开云集团,旗下拥有Gucci、圣罗兰、葆蝶家、巴黎世家、宝诗龙等众多奢侈品牌,一季度收入同比下降了10%,其CEO坦言中国市场的低迷加剧了营收压力; LV母公司LVMH集团的一季度销售额也同比下降了2%,其中亚洲市场(不包括日本)的收入下降了6%。

不久前,胡润发布了《2023胡润财富报告》。报告显示,截至2023年1月1日,中国拥有600万资产的“富裕家庭”数量为514万户,较上年减少了0.8%,减少了4.1万户;拥有千万资产的“高净值家庭”为208万户,较上年减少了2.7万户,下降了1.3%,其中拥有千万可投资资产的“高净值家庭”为110万户;而拥有亿元资产的“超高净值家庭”为13.3万户,较上年减少了5,200户,下降了3.8%。

缺乏新的体验,才是豪华品牌最大的劣势

在当前的市场环境下,豪华车销量的下滑确实受到了大环境低迷的影响,但这仅仅是冰山一角。深究原因,我们不难发现,豪华品牌车所面临的挑战远不止于此。

问题的核心在于,豪华品牌车正逐渐失去其独特的体验感。

豪华品牌车的魅力,源自其尖端科技、无与伦比的竞争力,以及提供的卓越驾乘体验。然而,在电动化与智能化的浪潮中,豪华品牌似乎未能跟上时代的步伐。

一方面,传统豪华品牌曾经引以为傲的性能优势,在电动车面前已不再显著。如今,二三十万的电动车便能轻松实现百公里加速3秒的壮举,而要达到这样的动力水平,传统燃油车往往需要搭载昂贵且技术复杂的8缸、10缸甚至12缸引擎。这种技术壁垒的消失,让品牌溢价变得岌岌可危。

另一方面,在中国市场,智能化已成为消费者购车时的重要考量因素。市场研究机构J.D. Power君迪发布的2023中国汽车智能化体验研究显示,智能体验对于消费决策的影响权重已经上升至14%。

消费者的评价逻辑正在发生转变,从过去的发动机、变速器等传统因素,转向设计感、智能化、舒适性和售后服务等全新维度。

对于传统豪华品牌而言,尽管品牌影响力依旧强大,但在新能源和智能化领域,它们似乎缺乏足够的吸引力。

更为关键的是,豪华品牌在用户运营方面存在诸多不足。传统的经销商模式使得消费者在购车和修车过程中可能遭遇加价、冷漠态度以及不必要的精品装潢包等问题。这种与用户保持距离、傲慢自负的态度,让消费者对豪华品牌的新能源车型持谨慎态度。

如今,市场竞争日益激烈,BBA等豪华品牌已不再是唯一选择。替代品的涌现使得豪华品牌面临前所未有的挑战。保时捷经销商因Taycan销量不佳而抗议,宝马则采取大幅降价策略,奔驰和奥迪也在新能源汽车领域提供了可观的优惠。这些举措都反映出豪华品牌在电动汽车市场的困境。

汽车市场正经历着深刻的变革。豪华品牌车需要重新审视自己的市场定位和产品策略,以应对不断变化的消费者需求和市场环境。否则,它们将可能重蹈覆辙,失去昔日的光环和市场份额。豪华品牌经销商也得加深与客户的关系,未来谁拥有率先打动客户的能力,谁才能占据先机。

(本文仅为作者个人观点,不代表DearAuto立场。

广东格林律师事务所李国勇律师

几年后,汽车的价格是涨还是降?

2007年,全国汽车市场可谓“降”声不断,从微型车到中高级车,从经济型轿车到豪华车,各细分市场的价格体系不断刷新,同时,也把车市竞争引入白热化。 有人提出,在原材料、物价上涨的大背景下,眼下的汽车价格可能会触底反弹。 那么,2008年是否会延续2007年的“降”势?车价会否出现反弹?- 车价还没有触底刚刚过去的2007年,“物价上涨”成为人们常挂在嘴边的词汇,汽车却是一路领“降”。 根据国家发改委对全国36个大中城市的监测,2007年全国汽车市场价格持续走低,降幅比上年同期明显加大,全年降幅在4%左右。 这种势头在2008年会否出现改变?汽车价格回升有无可能?前不久,一位国内小型车生产企业负责人在接受媒体采访时提出,“汽车降价已非主流,2008年不排除价格上涨的可能。 ”对此,国家信息中心信息资源开发部主任徐长明认为,“价格上升的可能性太小了,几乎不可能。 ”他说:“如今,汽车市场竞争这么激烈,价格往上走不太可能。 我想,现在价格上涨还为时太早,至少还要等几年。 尽管通货膨胀压力增大、原材料价格上涨,但可以肯定地说,汽车价格涨不上去。 ”北京北辰亚运村汽车交易市场总经理苏晖则认为,“由于通货膨胀的压力,我相信汽车价格不会永远这样降下去。 原材料在涨价,人工成本在上涨,管理成本和费用也在上涨。 去年所有商品都在涨价,只有汽车在降价,这不符合经济规律。 理论上汽车有涨价的可能,否则没法解释现在的经济现象。 ”但话锋一转,苏晖又说,“尽管压力很大,但这种涨价压力何时爆发现在还看不出苗头。 目前仅是从理论上看到涨价的可能,现实中,降价依然是主流。 ”- 2008年“降”势依然如果不出意外,2008年的车价走势依然会延续2007年的降价态势。 这是受访业内人士的共识。 制造成本上升,不等于没有降价空间。 一位业内人士介绍,2006年我国主流轿车企业的利润率大多在15%以上,有些企业利润率在22%以上。 甚至有人说,2007年汽车行业的盈利增长幅度有望超过2006年。 相对于家电等行业,汽车仍是高利润行业。 “成本控制有很多环节和办法。 汽车价格一降再降,是竞争使然。 今年市场竞争将更加激烈,我相信消费者会享受到更合理的汽车价格。 那些认为汽车涨价的说法不切实际。 ”一位知名汽车评论员这样认为。 “价格应该还有下降潜力,否则没法解释许多车型动辄降价几万元的现象。 ”苏晖认为,车价继续走低的原因有几个:第一,厂家多、品牌多、车型多、经销商多,毕竟中国汽车市场不是无限大,肯定会有价格竞争,也必然会引发降价。 第二,车价连续几年都是下降走势,关键在于没有稳定价格的因素。 行业自律不起作用,经销商结成联盟也没起作用。 第三,受“汽车品牌销售管理办法”的影响,经销商秩序不但没有好转,反而恶化,无序竞争,很难让价格稳定下来。 不过,安信证券汽车分析师孙木子认为,今年的车价降幅会低于去年。 “从几款新车的定价看,厂家对利润的重视程度比以前更强了。 从新雅阁22.98万元起的定价看,追求利润是其首要目的。 因此,今年汽车价格反弹虽不太可能,但降幅将比去年略低。 ”他说。 - 个别车型会出现价格回升尽管降价是大势所趋,但业内人士普遍认为,会有个别因素导致部分车型价格回升。 岁末年初,车市中出现一些经销商提高价格的现象。 苏晖分析,可能出于这样几种考虑:一是有些4S店完成2007年销售任务后,选择涨价来获取更多利润;二是消费者大多选择岁末年初买车,个别经销商以限量或库存不足为由适量调高价格,也是迎合一些消费者买涨不买落的心理。 当然,今年还会出现大量新车,不排除出现加价提车的可能。 同时,苏晖提醒汽车经销商,现在消费者选择余地很大,饥饿疗法在短期内还能奏效,频繁使用就不灵了。 另外,2008年北京将实行国Ⅳ排放标准,全国实行国Ⅲ排放标准,这使汽车厂家在设备、技术、人力上都增加了不小的投入,这部分提高的成本势必会体现在汽车价格上。 对此苏晖认为,不能把成本压力过多转嫁到消费者身上。 在如此激烈的市场竞争中,消费者很可能不买账。

侧翼防御失败经典案例:日本汽车成功打入美国市场,具体是什么情况?望高人指点!

案例:“丰田”挺进美国市场 第一部分 案例原文: 日本汽车工业早在第二次大战前已经建立,但产品质量低劣,技术落后,发展缓慢。 战后,由于引进国外先进的技术设备和管理方法,加上现代市场营销观念的指导,20世纪50年代在世界市场上尚无立足地的日本在80年代初,超过美国成为世界上第一个年产700万辆小轿车的国家,1981年,日本出口小轿车是德、法、美三国轿车出口之和。 以丰田公司为例,1965年丰田共向美国出田轿车288辆;十年后,超过它的主要竞争对手德国大众公司、居美国小轿车进口商的首位;80年代初,年产超过300万辆,一跃战为世界第二位的汽车制造商;1985年,它在美国市场销量,占美国轿车市场的20%。 在传统的“生产什么,就销售什么”观念的影响下,丰田公司向美国出口的第一辆轿车简上就是一场灾难,这辆取名“丰田宝贝儿”的汽车方盒子式的陈旧外型,发动机开起来像载重汽车一样响,内部装饰既粗糙又不舒服,灯光暗得难以通过加利福尼州的行车标准,缺陷严重自然无人问津。 “丰田宝贝儿”的流产迫使公司的决策者冷静下来重新考虑进入美国市场的策略。 首先,丰田公司利用政府、商业企业和美国市场研究公司搜集信息,了解美国经销商和消费者的需要,发现未满足或满足不充分的需求。 他们发现美国人把汽车作为地位或性别象征的传统观念正在削弱,汽车作为一种交通工具更重视其实用性、舒适性、经济性和便利性,如长途驾驶要求座位舒适和较大的腿部活动空间,易于操控,行车平稳;较低的购置费用、耗油少耐用和维修方便;交通日趋拥挤,要求停靠方便,转弯灵活的小车型。 其次,丰田公司研究竞争对手产品的不足和缺陷,丰田公司在市场调研中发现底特律汽车制造商骄傲自大,因循守旧、墨守成规,甚至面对竞争者的挑战、政府的警告信号、消费者拒绝购买和库存量的直线上升的时机。 在市场调研的基础上,丰田公司精确地勾划出了一个按人口统计和心理因素划分的目标市场,设计出满足美国顾客需求的美式日制小汽车。 花冠(corona)以其外型小巧、购买经济、舒适平稳、维修方便的优势敲开了美国市场大门。 案例分析: 20多年前,日本丰田汽车公司开拓美国市场时,首次推向美国市场的“丰田宝贝”仅售出 228 辆,出师不利,增加了丰田汽车以后进入美国市场的难度。 丰田汽车公司面临的营销环境变化及其动向是: 1)美国几家汽车公司名声显赫,实力雄厚,在技术、资金方面有着别人无法比拟的优势。 2) 美国汽车公司的经营思想是:汽车应该是豪华的。 它们忙于比豪华,因而其汽车体积大,耗油多。 3) 日美之间不断增长的贸易摩擦,使美国消费者对日本产品有一种本能的不信任、排斥和敌意。 4) 美国人的消费观念正在转变,他们将汽车作为地位、身份象征的传统观念逐渐减弱,开始转向实用化。 他们喜欢腿部空间大、容易行驶且平稳的美国车,但又希望大幅度减少用于汽车的耗费,如价格低、耗油少、耐用和维修方便等。 5) 消费者已意识到交通拥挤状况的日益恶化和环境污染问题,乘公共汽车的人和骑自行车的人逐渐增多。 6)在美国,核心家庭大量出现,家庭规模正在变小。 任何企业往往都面临着若干威胁和市场机会。 然而,并不是所有的环境威胁都有一样的严重性,也不是所有的市场机会都有同样的吸引力。 企业可以利用“环境威胁矩阵图”和“市场机会矩阵图”来加以分析、评价。 分析环境威胁和市场机会,需要结合企业自身的情况和特点来进行。 当时丰田汽车公司的显著特点是:在小型汽车的生产、经营、技术、管理经验等方面有明显的优势。 因此,上述 1,3,5条动向对丰田公司造成环境威胁;2,4,6 条动向则给丰田公司带来市场机会,使丰田公司可能享有“差别利益”(参见下图)。 “环境威胁矩阵图”的横轴代表出现威胁的可能性,纵轴代表潜在的严重性。 在丰田公司进入美国时,在“环境威胁矩阵图”中有 3 个环境威胁(1,3,5条动向), 企业威胁 1,3 是“潜在的严重性”大 ,“出现威胁的可能性”也大,所以,这两个环境威胁是主要威胁。 至于威胁 5, 尽管“潜在的严重性”大,但“出现威胁的可能性”也大,它不是主要威胁。 因为威胁 5 对整个汽车行业都是威胁,人但对运输工具的倾向转移,其背后的原因之一是觉得交通拥挤,而仔细分析,人们不会完全放弃汽车,汽车毕竟比公共交通工具方便,只不过想得到“理想”的汽车,因而停靠方便,转向灵活的小汽车仍有较大需求。 “市场机会矩阵图”的横轴代表成功的可能性,纵轴代表潜在的吸引力。 丰田公司在“市场机会矩阵图”中有三个“市场机会”(2,4,6 条动向), 其中最好的市场机会是2和6,其“潜在的吸引力”和“成功的可能性”都大。 机会 4 其“潜在的吸引力”小、”成功的可能性“大,不是一个很好的市场机会。 这样,用上述方法来分标和评价,可能会出现四种不同的结果: (1) 理想的企业,即企业处于理想的经营状态,如高机会低威胁; (2) 冒险的企业,即企业处于高机会和高威胁的状态; (3) 成熟的企业,企业处于成熟状态,即低机会和低威胁; (4) 困难的企业,处于困难状态,即低机会和高威胁。 从上面的分析评价可以看出,丰田公司当时共有两个主要威胁(1,3)和两个最佳机会(2,6)。 也就是说,丰田公司是一个冒险的企业,即处于高机会和高风险的状态。 第二部分 案例原文: 强大的日本国内汽车制造基地,不仅为丰田提供了经验,而且为其海外扩张奠定了物质基础。 1965年,日本在“进攻型战略”的指导下,发挥一整套策略体系的合力作用,将日本打入美国市场。 产品策略。 面对美国和西欧这些强劲对手,丰田汽车的产品策略是避实就虚,生产高质量、小型化、具有便利性可靠性和适用性的小轿车,其目的在于使日本轿车作为一种交通工具为美国广大消费者所接受。 丰田汽车造型优美,内部装修精致典雅,舒适的座椅,柔色的玻璃,发动机的功率和性能比大众公司汽车提高了一倍,甚至连汽车扶手长度和腿部活动空间都是按美国人的身材设计的。 由于适合美国大众消费者的口味,花冠车一进入美国市场,很快就建立起较高的质量信誉,每销售100辆中顾客的不满意率从1969年的4.6%下降到1973年的1.3%。 当丰田汽车在美国站住了脚,他们未松懈而是迅速追加投资,建立最先进的工厂,培养一流的工程技术员和一线工人,强化科学管理,为大幅度提高劳动生产率和规模经济效益奠定了物质基础。 1969年丰田公司人均年产汽车高达39辆,为同期通用汽车公司的3.42倍。 定价策略。 日本汽车打入美国市场其目标不在于获取单位产品的高额利润,而在于最迅速攻入市场,为了争取潜在的顾客群,制定大大低于竞争对手的价格,花冠车在进入美国市场时售价不到2000美元,而后推出的花冠车售价不到1800美元。 在小轿车技术差距已经消除的70年代,同类车型和功能的轿车,丰田车比美国车低400~1000美元。 低廉的售价,加上质量稳定,性能好和维修费用低,为丰田车树立起物美价廉的良好形象,美国生产商无还手之力,大片的市场份额逐渐被丰田蚕食。 分销渠道策略。 在对竞争详尽分析的基础上,丰田公司选择了一整套有效的分销策略。 首先,提供良好的售中和售后服务,在发动每次销售攻势前,建立广泛的服务网点提供充足的零配件,为销售成功筑起牢固的支撑点。 如1965年丰田投放花冠车于美国市场前,丰田公司已有384家代理商和价值200万美元的零配件贮备。 其次,选择重点销售市场,集中全部力量对目标市场进攻,在对重点市场基本渗透之后,再进攻下了个目标市场。 丰田汽车打入美国市场后首要选择西海岸的四个城市:洛杉矶、旧金山、彼特兰和西雅图,当建立起滩头阵地后,便开始对美国市场全线进攻。 第三,严格筛选代理商。 坚持一流商品必须由一流商号经销。 选择资金雄厚、声誉高、具有丰富的营销经营,其顾客偏好进口商品的当地中间商和零售商。 1969年丰田公司尽管只有一种车型,而汽车代理商中的44%为丰田服务。 第四,用丰厚的利润扶植和激励经销商。 丰田公司进入美国市场时以每辆181美元的利润让利于经销商,与经销一辆大轿车利润相等。 促销策略。 丰田公司促销策略的核心是集中全力直接针对目标市场大量做广告。 为了树立丰田汽车的形象,在电视中大做广告使丰田家喻户晓。 丰田公司抓住其它厂商没在电视媒体作广告的机会,垄断了小轿车电视广告的播映权。 这一时期丰田广告支出大大超过竞争者的水平。 丰田汽车广告的内容由专家精心设计为避免刺激美国的竞争者和引起日美贸矛盾尖锐化,尽量迎合美国人的喜好,在大力宣传交通工具在美国的重要性同时,提到丰田汽车种种良好的功能和消费者带来的利益。 这种“具有美国精神的先进汽车”广告战,终于使丰田轿车在没有硝烟的商战中大获全胜。 案例分析: 当企业面临最好的市场机会时,应当利用机会。 1. 抢先。 市场机会的均等性和时效性决定了企业在利用机会的过程中必须抢先一步,争取主动。 在市场营销活动中,抢先利用机会包含两个方面,一是先,二是快。 企业在利用市场机会的过程中,谁能“抢先”,谁就赢得了时间和空间,就赢得了主动,赢得了胜利。 其他企业要利用同一市场机会,往往要付出几倍乃至几十倍的努力。 上例中,丰田汽车公司抢先利用了美国汽车公司生产体积大、耗油多的豪华汽车以及美国家庭规模变小和美国人购买汽车转向实用化带来的市场机会,成功地将小汽车打进美国市场。 2. 创新。 市场机会的均等性决定了企业利用机会的均等,然而自己觉察到的这些机会别人也能觉察到。 这就要求企业在利用市场机会时一定要大胆“创新”, 如果说“抢先”利用市场机会是力求做到“人无我有”, 则“创新”就是“人有我优”。 3. 应变。 企业不可能一劳永逸地利用同一市场机会,为了在竞争中取得主动,企业必须在利用市场机会之初,就主动考虑市场机会的均等性和可变性,有预见性地提出应变对策,包括:会有哪些竞争者发现同一市场机会 它们会怎样利用这一市场机会 企业和竞争者先后利用了该市场机会之后, 要考虑竞争者和本企业实力差不多、产品差不多时应该怎么办 比本企业实力强,产品好时应该怎么办 这一市场机会是否会变成环境威胁 是继续利用这一市场机会,还是寻求新的市场机会 (二) 化解威胁 1. 反抗。 即努力设法限制或扭转不利因素的发展。 例如,丰田汽车公司可以同竞争对手展开直接的正面竞争,同美国的大汽车公司比豪华、比档次、比实力,这种对抗式竞争相对激烈,一般情况下不宜采用,当初丰田汽车进入美国市场时没有采用这种方式。 2. 减轻。 威胁总是存在的,实在无法对抗的可以设法减轻,减轻环境威胁的严重性。 例如,丰田公司在当时广告设计和促销过程中,极力掩饰汽车的日本来源和特性及风格,强调产品的美国特点和对美国消费者的适应性,从而减轻了美国消费者对丰田企业的抵触心理。 3. 转移。 即“避实击虚”,躲开环境威胁,钻对手的空子和薄弱环节。 例如,丰田公司当时针对美国汽车公司热衷大型车而消费者的需求已经变化的时机,推出价格低、耗油少、耐用、维修方便的小型车。 在分销渠道的选择上,也没有急于设立自己的分销机构,而是采用代理制,给代理商以很大的优惠。 4. 改良。 即对自身产品进行改良,增强对环境威胁的防御能力。 例如,丰田公司为汽车增加新功能,使其全面适应美国市场,从品质、价格、型号、促销、分销等方面进行全面改进。 5. 利用。 利用可以理解为利用机会,例如,丰田汽车公司利用“美国汽车公司正忙于比豪华”、“美国消费者对汽车的消费观念正在转变、开始趋于实用化”、“核心家庭出现,家庭规模变小,因而总收入减少”形成了对小型实用便宜的汽车的需求这些机会,推出的“皇冠”汽车不仅外形美观,操纵灵活、省油、价低、方便,而且内部装备了所有美国人都渴望的装修,如柔软舒适的座椅、柔色的玻璃,连边扶手长度和脚部活动空间的大小都按美国人的身材要求来设计,因而取得了极好的效果。

汽车销量排名真的是销量吗

不一定,有些是为了业绩数据好看,强逼经销商先掏钱买下来的,经销商必须自己消化这部分汽车,否则就亏损。 以前蒙特欧就是这样做,因为车太差,卖不出去,导致经销商亏损严重,很多经销商倒闭。 福特采取这样的做法,热销的车型是嘉年华,但是经销商要倒贴买一辆蒙特欧,才能给你配几辆嘉年华,用这样的强迫销售模式。 这种模式有很多汽车厂家都在用。 所以说汽车销量排名水分很大。 根据汽车销量排名买车,还不如看半年后二手车市场抛售量还准,新款蒙特欧半年后抛售数量高达几百台,但是销量不过1万,这样的车肯定是问题超多的。