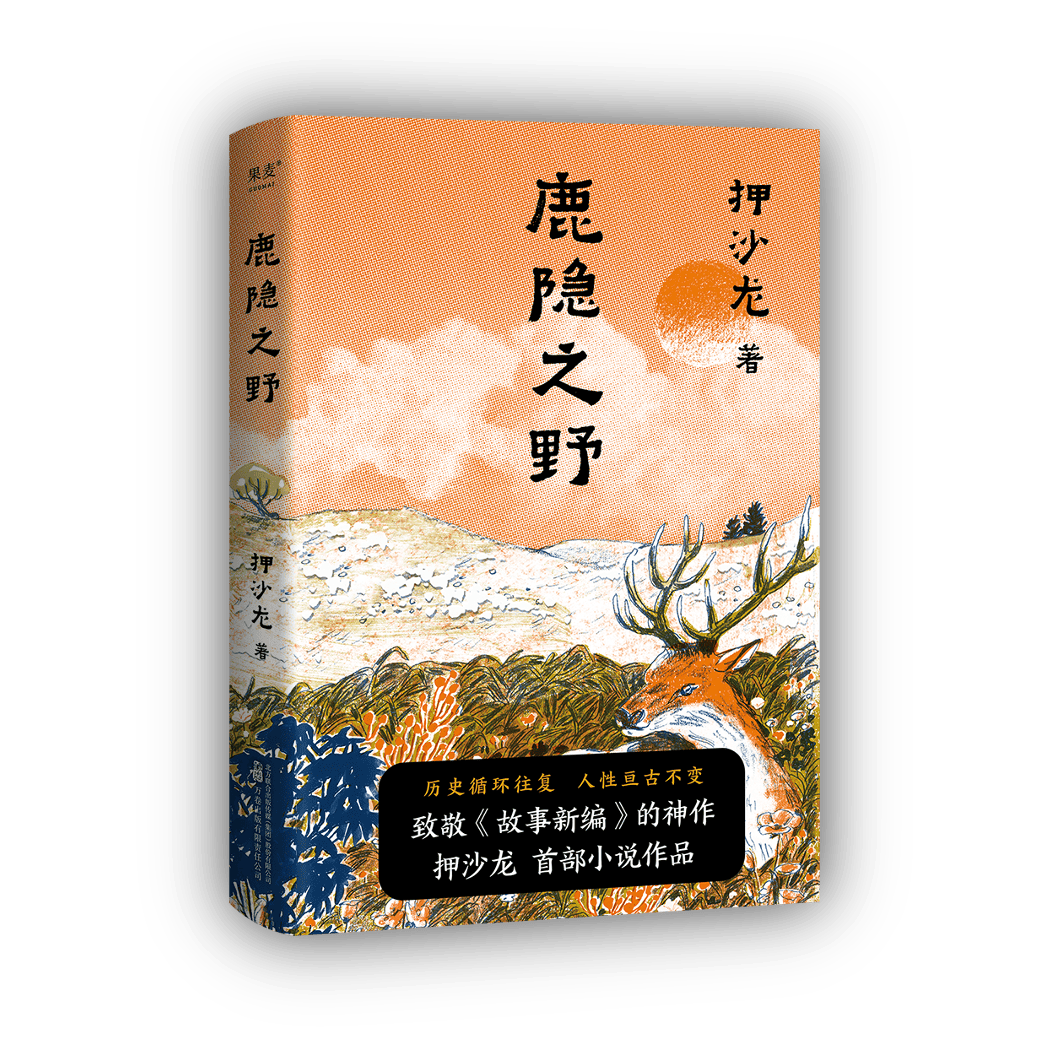

《鹿隐之野》近日出版,本书是著名历史作家押沙龙首部小说作品,用七个脑洞故事,揭露历史治乱循环的秘密 让我们理解人性法则,保持清醒和理智。

搜狐文化特约本书作者押沙龙,详细探讨了虚构类写作的心得体会,以及对人性问题的深入探讨。

搜狐文化:据了解,这是您首部小说作品,也是您首次尝试虚构类写作,能分享下和之前的文学创作有哪些不同么?

押沙龙:我以前写的是都是非虚构类的书。这些书偏重描述和分析,可是很多情绪和感觉无法用这种形式表达出来。但我又有很多情绪和感觉,而且岁数越大越强烈。它们郁积在心里,需要有表达的渠道。我不会画画,也不懂音乐,那么只能去写故事。我以前没写给小说,但我猜想,很多作者可能都是受到这种力量的驱动。

当然,每个人具体的感受不一样。对于我来说,首先是情绪翻涌,然后情绪会慢慢凝聚成某个画面。这本书里有七个故事,几乎每个故事都源自某幅画面。这画面打动我,让我不停地想起,然后人物和情节才从这幅画面里生长出来。比如说,我脑子里产生过一个画面:某个人在铺天盖地的绿林里跋涉,那绿浓郁得像是要炸裂开来,他迷失在这片绿色里,怎么也走不出来。这个画面最后就变成了“迷宫”这个故事。我脑子又出现过一个画面,某个人坐在长满桃树的河边,红色的桃花暴雪般地飘落,把河水染成一片血红。他身后是黯黑的村庄,而头顶的星辰席卷而去。这个画面最后就成了“桃花源”这个故事。

可能就是因为这个缘故吧,这本书里的故事都有色彩浓郁,冲突剧烈,光影的对比度也很强,多少有点像舞台剧。这牺牲了一些叙事性。情节的承转启合变得比较次要,重要的是核心场景。这和现代小说的潮流是很不吻合的。但我也并不是故意这么做,就是不知不觉地写成了这个样子。也许我天性如此,心里的所思所感就是有点戏剧化吧。不过有个例外,第一篇“天人的礼物”就不是画面驱动的,而是故事驱动的。整个故事架构要求有这么个故事,功能上需要。但是写完后,我最不喜欢的也是这一篇,觉得很不好。

搜狐文化:本书中您列举了七个脑洞故事,实际上是对历史上那些耳熟能详的故事的“变形”,请您谈谈您的创作思路以及七个故事间有哪些关联性?

押沙龙:严格来说,这七个故事里只有两篇存在原型,一个是“猎龙“,一个是”桃花源”。前一个来自《秦始皇本纪》,后一个来自陶渊明的《桃花源记》。其他几篇都没有明确的故事原型。

从故事结构来说,《鹿隐之野》存在一条时间线。第一篇发生在远古时代,然后依次而下,商、秦、晋、唐、明,最后一篇发生在清朝初年。从这里看,它跟历史确实有点关联,但是关联并不紧密。对于虚构小说而言,历史只是一个抓手而已。我一直觉得,忠实描写历史事件的小说没有太大意思。如果大家想了解真实历史,不该去读小说,应该去读历史书。历史事件就像大河上的一波波浪花,可以如此而不必如此。小说的好处就是它能涌出不一样的浪花,展现出世界的多种可能性。有的时候,这种可能性更接近于事物的本质。

《鹿隐之野》里面有很多幻想的成分,和真实历史差别很大。读者可以把它看成架空历史、镜中的历史、多元宇宙中的历史,或者更简单地把它看成历史的寓言故事。

这七个故事是有关联的。比如第一篇“天人的礼物”和最后一篇“鹿隐之野”,首尾是呼应的,交代了整本书的架构。其他几篇也有联系,比如在“猎龙”里,那个少年就去过鹿隐之野,从那里找到了破局的工具;再比如说最后一个故事里有吹笛人,他吹出的笛声在“桃花源”里也出现过,因为这两个故事都牵涉到罪与罚的问题,要不要对罪恶做出惩罚?笛声响起,就代表一种选择。类似的东西还有很多。它们大多都带有一定象征意义,在某种程度上把这些故事的主题联系了起来。比如选择,比如罪孽,比如恶意,比如死亡。读者如果读得比较细,就能够发现这些线索。如果没有发现的话,当然也并不影响阅读,就当成故事看好了。

搜狐文化:本书中您实际上是通过历史寓言小说的形式写出了人性的“七宗罪”,那么在您看来人之初到底是“性本善”还是“性本恶”?

押沙龙:我写的时候,倒没有明确地想过“七宗罪”,也没刻意往“七”这个数字上去凑。但是里面确实牵涉到了人性。《鹿隐之野》里很多故事都把人性写的有点黑暗。比如在“天邑商”里,面对死亡的考验,生存成了唯一的必选项,而其他都成了可选项。再比如“黑鸟”那个故事,人们在压力之下变得疯狂,无所不用其极。还有“鹿隐之野”里的恶意,无缘无故,毫无道理的恶意。我有伤害你的能力,所以我就去伤害你,这就是人性里黑暗的东西。这些也不是我凭空的杜撰,读历史读多了,对人心想多了,就很难绕开这些黑暗。

那么“性本善”还是“性本恶”呢?这个话题非常古老,但其实是个伪命题。如果说人性本善,那么历史上那些黑暗的、惨不忍睹的事情怎么出现的?如果说人性本恶,那么我们又怎么能意识到它本“恶”呢?一旦我们觉得它恶,那么说明我们心中必有善的存留。如果人性就是恶的,那么我们根本就不会意识到它是“恶”的,我们只会觉得一切本就如此。我们厌恶黑暗,说明我们至少能感受到光明。

人性不是本善,也不是本恶,人心是善与恶战斗的沙场。所以在这本小说里,黑暗里总是有光明的存在。黑暗吞噬光明,但光明又会在黑暗的腹部破裂、涌出。就像“天邑商”里有季那样的人,活得是那样勇敢;“迷宫”里有桑桑那样的人,活得是那样清醒。就连最黑暗的“黑鸟”里,母亲也没有迈出那最后一步,守住了一些底线。

搜狐文化:本书中的第三个故事《猎龙》实际上对应的是历史上的荆轲刺秦王,您如何评价历史上的荆轲,以及小说中的人物和历史上的荆轲有哪些区别和联系?

押沙龙:“猎龙”这个故事虽然在顺序上是第三篇,但其实是差不多最后才写的。我一直把题目空在那里,因为不知道该怎么写。我本来确实想写荆轲刺秦,但后来还是放弃了。

历史上的荆轲到底是怎么回事,也很难讲,因为资料太少了。他为什么刺秦?当然是燕太子丹去求他,但他自己是怎么想的呢?我们并不知道,司马迁没说。不过他的动机并不重要,重要的是他的象征意义。荆轲和秦始皇一样,都已经成了符号化的人物,深深嵌入到我们的历史观念里了。我们怎么看待他们,往往取决于我们怎么看待这个世界。

荆轲这个人物形象当然很动人,但对我来说,还不够。我需要一个更有精神张力的主人公,更光明,更耀眼,所以我才写了那个神秘的少年。他毫无征兆地出现,没有身世背景,没有过往的经历,突兀而来,一往无前。他和荆轲截然不同,因为他没有明确的政治意图;他和鲁迅笔下的“眉间尺”也不同,因为他没有什么明确的冤仇。为什么要这么写呢?因为在我心里,他不是具体的人,而是一种象征。“猎龙”里的皇帝不是秦始皇,而是帝王的象征;少年也不是荆轲,而是人类尊严的象征。所以,我不愿意把他写的太实。

少年说自己是猎人,“海上猎鲛,云中猎鹏,人间猎龙”。他满身血污,盲眼断臂,也要完成猎龙的任务,因为他在守护着人类的尊严,让弱者能够平等地站在强者面前,坚信自己的生命与对方一样,有着不可磨灭的价值。弱者的血,和强者的血,是一样贵重的。这个少年是带有超越性的理想主义人物,因此他在故事里才是那样的俊美,那样的神秘。他从无人所知的地方走来,闯入了皇帝的历史。他肩负着证明人类尊严的抽象使命,所以他当然不能是荆轲,也不能是历史上任何一个有形的刺客。在整个小说的结尾处,天人因为看到了少年留下的文字,放弃了灭世的打算。天人这么做,并不是单纯因为少年打动了他,而是因为他相信人类是有勇气的,是有尊严的。世间虽然有黑暗,但是还是有光明从里面迸发;虽然有自私和懦弱,但还是会闪现出超人的勇气。所以还是那句话,少年是个象征,天人因为他而放弃灭世也是一种象征。

这个故事我写的时候没太大感觉,但后来重读一遍的时候,就非常激动。当然,我可能写的不好,不能把那种情绪有效传达给大家,但是在七个故事里,我确实最喜欢这一篇。如果抽掉它,整本书也许会显得有点悲观,但是有了这个故事,小说里就有一些更光亮的东西。当然,我第一次写小说,可能有笨拙生硬的地方,有言不尽意的地方。但无论如何,我相信这个小说是本光明的书,是为了心头的光明而写的。

生于1976年,毕业于浙江大学,现自由写作者,已出版《读水浒》《少年世界史》《出轨的王朝》《写给上班族的世界史》和《奥威尔传》等。

文/袁立聪 审/钱琪瑶