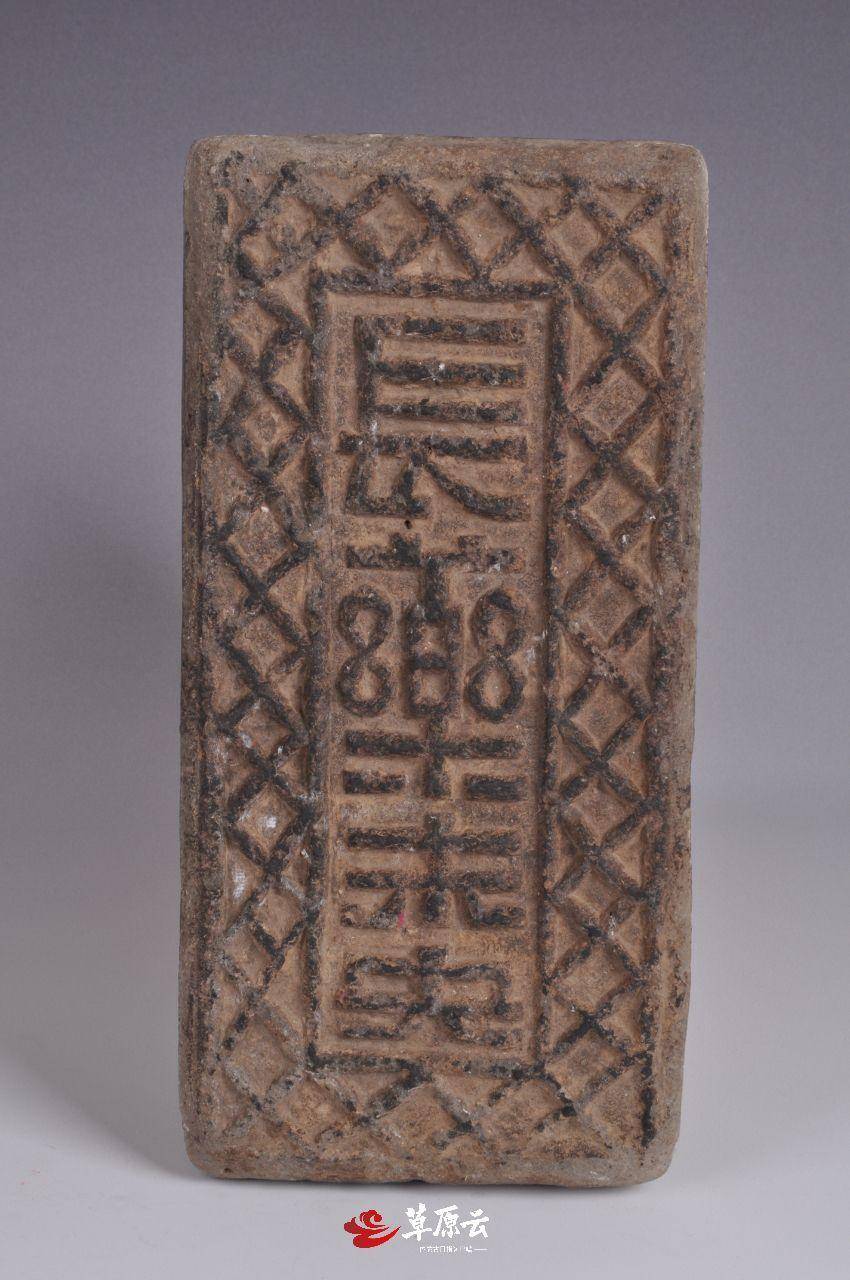

“日有熹,月有光,富且昌,寿而康,新春嘉平,长乐未央。”

《诗经·庭燎·小雅》中一句“长乐未央”,篆刻在青砖之上流传至千年之后。

深藏于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗黑柳子乡的三顶帐房古城,虽历经千年的风霜雪雨,却依然能从其遗迹中窥见曾经的辉煌。这座位于大桦背山南侧冲积平原上的古城,以其独特的地理位置和丰富的历史文化内涵,吸引了无数考古学者和历史爱好者的目光。

“长乐未央”铭文青砖。

令人惊叹的不仅是这座古城的历史悠久,更因其出土的一系列珍贵文物而名声大噪。其中,最具代表性的莫过于那块刻有“长乐未央”铭文的青砖。

中国古代的土木建筑成就非凡,在世界建筑史上占有非常重要的位置。作为古代建筑构件的重要组成部分,砖伴随着建筑的出现而产生,并经过数千年的衍生发展,逐渐形成了内涵丰富、品类繁多而自成体系的文化遗产。

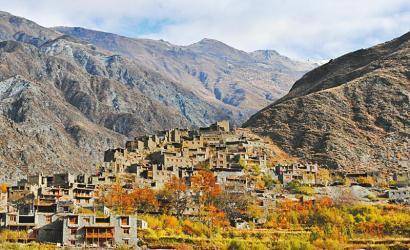

内蒙古三顶帐房古城遗址。

3000前的西周时期,出现了砖瓦构造建筑;在秦汉时期,砖已较多地用于城池、殿堂或墓葬建筑……日月交替、斗转星移,砖从制作工艺到装饰技术都得到了极大的发展。

这块“长乐未央”铭文的青砖,将这一时期的建筑艺术推向了一个新的高度,有着古人对长生无极、千秋万岁的深切期许。这块青砖,如同古人留给我们的一封信,见证着这座城的兴衰荣辱,告诉后人如何在有限的生命里追求无限的意义。

“长乐未央”铭文青砖。

如今,“长乐未央”铭文砖已经成为三顶帐房古城的标志性文物之一。它不仅是历史的见证者,更是文化的传承者,从中读到的不仅仅是历史的沧桑和文化的厚重,更读到了古人对美好生活的无限向往与追求。(背景音乐、文字稿件、部分视频素材均由AI生成)

内蒙古日报草原云×贵州日报天眼新闻AI联动出品

策划:钦柏 王璐瑶 田旻佳

执行:贵州日报天眼新闻记者 岳端

内蒙古日报·草原云记者:王丽红

海报设计:陈豪

特别鸣谢:内蒙古博物院

编辑:贾小燕

想了解一些关于对联方面的系统知识

我觉得我回答你这个问题再适合不过了。 前段时间刚看到一篇关于对联的文章,转过来给你分享下!

闲暇之余话对联 对联,也称楹联、楹贴,俗称对子。 它是我国人民喜闻乐见的文学形式,是我国特有的传统文化瑰宝,也是中国乃至世界文学宝库中的一朵绚丽的奇葩。 对联,是一门雅俗共赏的艺术品类。 它有着很高的实用性、艺术性和观赏性,历来被世人所喜爱。 其内容之丰、技法之妙、流传之远、应用之广、作用之多、读者之众非其它文体所比。 今天,它已成为人们生活之中无以替代的尤物。 对联是中华民族的国粹。 神奇的汉字造型以及微妙的对仗效果造就对联这一独特艺术形式。 可以说,世界上没有任何一种语言文字能像汉字这样达到这种天造地设、鬼斧神工的境界。 对联所兼备的赋、骈文、诗、词、曲等文学基因,形成了自己特有的审美特征和实用价值。 它和谐的韵律、匀称的对偶、跌宕的平仄,不但深受中国人民的喜爱,而且还随着中外文化的交流,逐步被国际友人所认识。 对联,小巧玲珑,着墨不多,却寓意无穷。 它以洗练的文辞、回旋的音律、巧妙的构思、深邃的意境而赢得世人的青睐,为读者创造出感情丰富、形象鲜明、意韵浓郁的作品。 从古代的天子殿堂到现在的平民居室,从古远的园林亭榭到今天的街市店肆,都可以找到它的踪迹。 三教九流、五行八作、祈祝庆典、交际装饰、婚丧寿挽、题赠戏谑,大千世界无不涉足,真是俗雅兼顾趣,古今自纷呈。 对联能引人入胜、发人深醒、耐人寻味、给人启迪。 似警钟可清心脾,若号角以励弘志,如明镜能察己过,像金石以鉴是非。 它是自然音乐的显现,传统文化的精粹,人文思想的升华,生活哲理的结晶。 可谓,两行墨迹播事理,一缕春风醉古今。 对联属于一门综合艺术,在各行各业它都能涉足;具备了赋、骈文、诗、词、曲等艺术特征;当它即成作品,融入书法艺术的时候,就成为可读可赏的综合艺术了。 对联的上下联是互对互立、相辅相成的阴阳关系,它们代表着事物的两种因素、两个方面,即阴阳、刚柔、平仄、急缓、清浊、升降、迟速、扬抑等,体现了对联这一传统文化的艺术美、对称美和建筑美。 第一章 对联的起源和发展对联这一文体,在中国几千年文明史的长河中,和其它文学形式一样,历史悠久,渊源流长。 大多数人接受的观点是:从先秦时期的桃符演变成对联。 对联与其它文体相比,一个最明显的特点是对偶句形式。 要探索对联的起源和发展,就得首先从桃符和对偶句谈起。 远在周秦时代,民间就有了在门前挂桃符的习俗,以用于驱鬼除邪。 《后汉书·礼仪志》说,以桃印,长六寸,方三寸,五色书文如法,以施门户,止恶气。 据传,古代东海度朔山有一大桃树,树下有神荼、郁垒二神,主管万鬼,如遇见鬼祟,他们就把它捆起来喂老虎。 后来,民间在春节时,便在桃木板上画上二神像,以去鬼瘴,这就是关于桃符的最初记载。 后来,人们将这一习俗继承下来。 到了宋代,人们已用红纸代替桃木板,将乞求吉祥或驱鬼避邪的联句写在纸上,贴在门上,这就是延续了几千年的门贴。 对联的形成,很大程度上受上古书籍中的对偶句的影响。 对偶句式、句法,早在先秦之前就已形成。 如《诗经》中有“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪菲菲”的对句;《易经》中有“乾以易知,坤以简能”的对句;《尚书》中有“满招损,谦受益”的对句;秦汉瓦当有“千秋万岁”,“长乐未央”的对句,对工极巧,令人叹止。 自觉运用对句艺术应用于创作作品中,始于西汉的司马相如等赋家。 赋是一种半文半诗的文体,很讲究文彩和韵律。 赋最大的特点是讲究骈偶对仗。 到了南朝,诗人以做诗工稳为胜。 齐、梁时期,著名诗人沈约创造了永明体。 永明体严格要求对仗和声律,并有了四声八病之说四声即平、上、去、入四声;八病即平头、上尾、蜂腰、鹤膝、大韵、小韵、旁纽、正纽。 这为以后对联走向成熟提供了良好的条件。 郁闷,字数原因,只能转摘一些,详细的内容,你去这个地址去看下:比较长。 相信这个文章很适合你!求?我们的关系玩完了的意思,成语?

割袍断义

花甲讲的是什么故事

六十年一甲子,天干地支一轮回。 咸平甲子,我独彳湖畔,正值春风拂煦燕语莺喃的时节, 夕阳将古城楼阙涂上一抹诗意的昏黄,和暖的南风携来阵阵醉人的惬意。 飘舞的柳絮中,你一袭熏衣,绰约身姿,嫣然莞尔带走了谁一甲子的思念。 我漂泊的画笔不由描下你清癯的轮廓。 自此狼毫迤逦日日纸上奔舞,墨痕萦纡尽伊一颦一语。 希冀吾能翰墨友之,只为伊人一笑置之。 年历这样波澜不惊的剥落,夹杂着我小小的满足...... 更漏迢递,岁月荏苒,信马过隙,一瞬经年,庚午已至,长乐未央。 我裱起厚厚画纸与你惜别桥头,叹几句不曾吟罢情愫,赋几阕怎消难觅归路。 不舍之情溢于言表,一句思恋却成哽咽,挚友倾吐别离之殇,一段真爱就此幻灭。 望着你离去的背影,我心苦无可名状...... 别伊之宿,乌啼仲夜,星斗参差,月铺霜华,竟将孤寂挥洒得如此淋漓,我翻阅七年来有你的记忆,甲子乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午这短暂而又漫长的路途,一分一秒淡然而深沉,浅显却刻骨,过往一幕幕历久弥新,多想陪你直到花甲,命运却是如此无情。 想到今后与你无缘再见,昔日种种一同涌来,在心头恣意翻腾放肆煎熬...... 寂匿月光下,泚笔泼墨将心中悔恨化为一幅月下缱绻图,碧落挂一轮满月,明烛暖三尺深寒,清风拂万家灯火,湖光映七里渔船。 你我在邂逅的桥畔重逢,在耿耿青光中相视,在东天晨曦里相拥,幸似比翼之鹣,美逾连理之菡...... 举头遥望,思念阵阵痛彻心扉,恍然间,北斗七曜,青光乍现,晃晃夺目,欲摘下,舀一宿遗忘,而此情乃轮回注定,唯涂白换取青丝,抹去一甲子光阴,投入下一轮回,期盼上苍涓埃眷顾,让你我重逢,让故事继续...... 启目,在比烟花还要寂寞的三月醒来。 柳岸闻莺,斜阳草树,一甲子,一夜度。 旧景如故,故人不复,甲子路,君莫溯。 默默踏上红药边那座记忆中的桥,迎面走来娉婷娴雅的你,仍是如此迷人。 你渐行渐近,一步步牵动我心。 我默默的走向你,然后....与你擦肩,你已不识眼前这位花甲路人。 桥头你俯身拾起几缕白发,对着画幅拼命回忆那画中已花甲之人,在桥的彼岸转身离去的我已泪水阑干...... 一千年后,又值庚午(二零零二),一幅宋代古图展出,古雅苍黄的宣纸带着历史拂不平的皱褶静静的躺在人们好奇的视线里。 而画幅之中,花甲之人已变为两个,他们幸福的相拥在诗意的画卷中。 画的末尾提着“六十年一甲子,天干地支一轮回。 ”几个遒劲之字,预示着又将有新的传奇悄然开场,难道不是你吗......