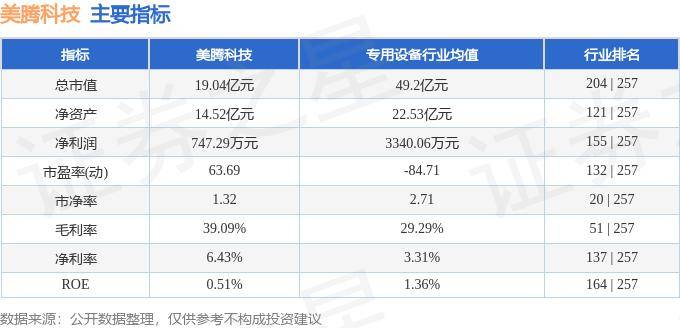

澎湃新闻获悉,近日,由国家艺术基金资助的“艺荟中西——海上丝绸之路视角下的19世纪澳门及广东地区图像展”(以下简称为“艺荟中西”)天津站在天津美术馆举办,展出作品以银川当代美术馆收藏的清代晚期的洋风画,以及澳门科技大学图书馆收藏的澳门及广东地图为主,共展出洋风画123幅,地图80件,采用全景式和沉浸式的方式,向观众展示19世纪海上丝绸之路的重要节点澳门、广州及通商口岸的城市景观与历史变迁。

“艺荟中西——海上丝绸之路视角下的19世纪澳门及广东地区图像展”天津站巡展现场

乾隆皇帝半身冬装像 郎世宁 1756-1757年 高丽纸本油彩 62.6x51cm银川当代美术馆藏

在展览开幕发言中,天津美术馆馆长马驰表示:这次展览以“19 世纪海上丝绸之路的重要节点澳门、广州及通商口岸的城市景观与历史变迁”为主线,采用全景式和沉浸式的方式,向观众展示了19世纪澳门及广东地区的多样面貌,传递着作品所承载的历史。这是一场以全球化的视角和辩证的历史观来诠释视觉文化平等交流的内涵与意义的视觉盛宴。

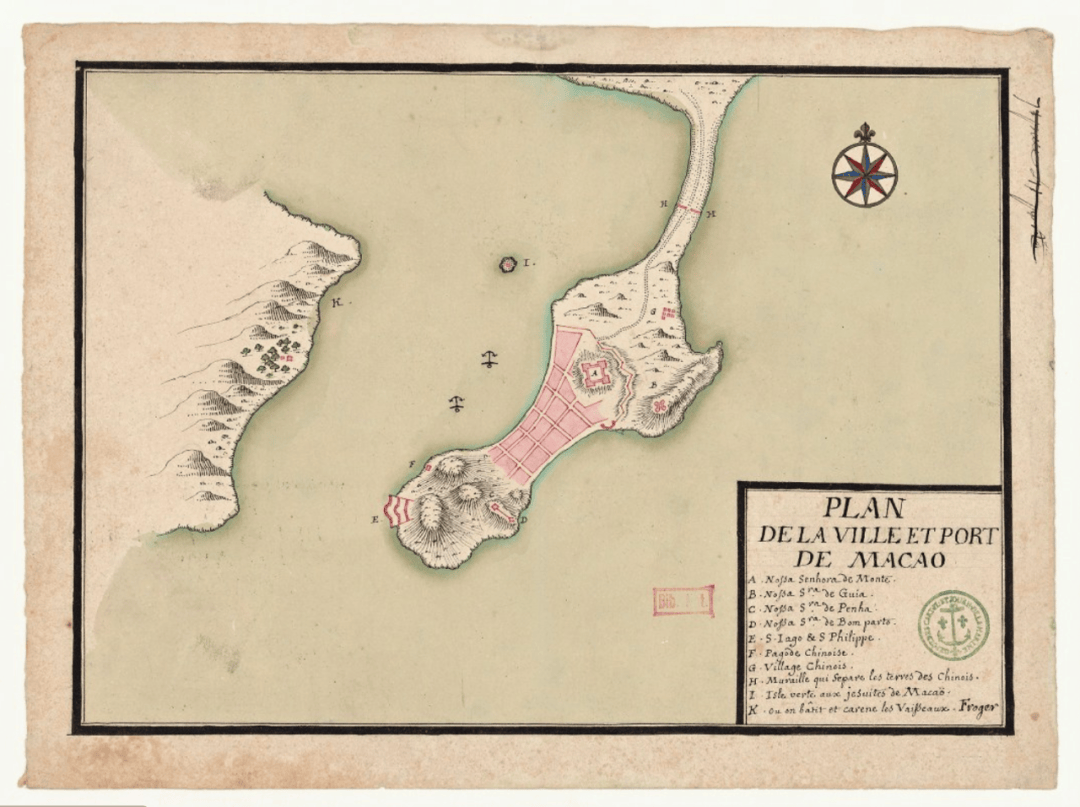

《澳门港城图》 弗朗索瓦·罗杰 1699年26X35cm法国国家图书馆藏

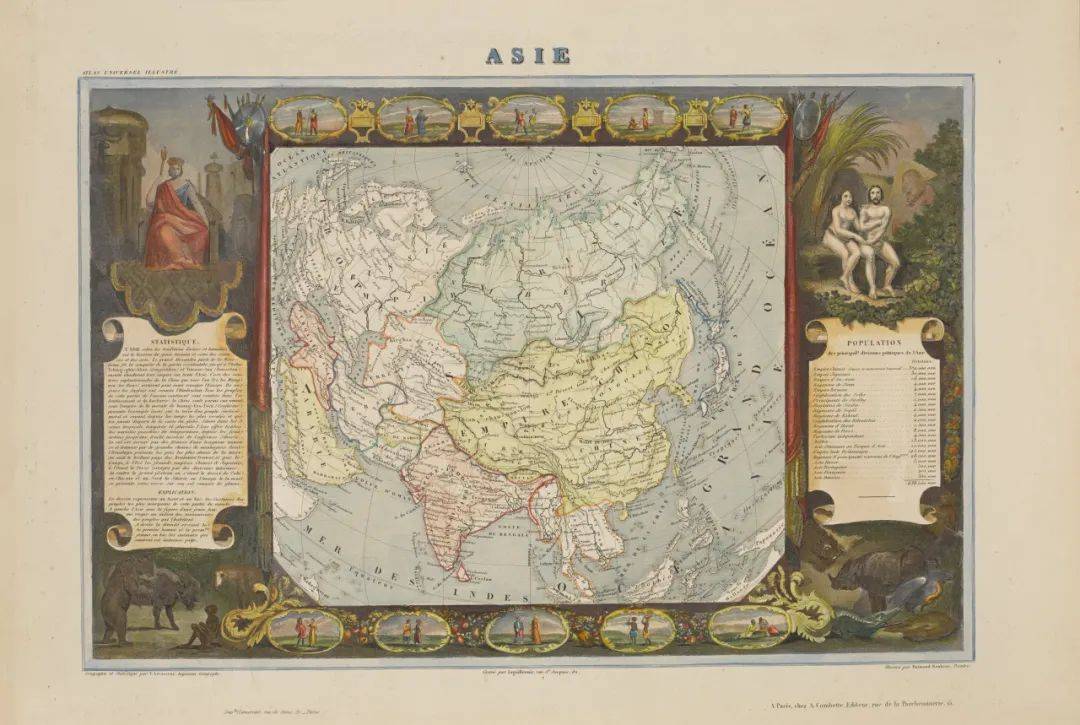

亚洲地图 维克多•莱维塞尔 1856年52.4×35.2cm 银川当代美术馆藏

乔治•托马斯•斯当东肖像 托马斯•基克尼 1790年代 布本油画 167.7x114.2cm银川当代美术馆藏

“艺荟中西——海上丝绸之路视角下的19世纪澳门及广东地区图像展”天津站巡展现场

展览的策展人汪蓝表示,澳门作为中国“海上丝绸之路”的重要节点,自东西航线开通以来,成为中国对外枢纽和中西文化交流的重要窗口。展览开幕之际,也正值中法建交60周年与澳门回归祖国25周年。我们期望通过此次展览,可以多角度地展示中西艺术交融的视觉图像现象,并呈现艺术史最新的研究动态和学术发展趋向。这不仅有助于加强澳门与内地的学术文化交流活动,也为展现中国“一带一路”和“人类命运共同体”的国际发展思维理念,文化艺术交流对于视觉图像的影响,有着重要而深刻的启迪和借鉴意义。

自画像 乔治·钱纳利 1802-1825年 布本油彩 24.6x19.1cm银川当代美术馆藏

十三行总商伍秉鉴的肖像 林呱 1830年代 布本油画 64x48.9cm银川当代美术馆藏

浴火重生的广州十三行风光 (传)顺呱 约1855年 布本油彩 45.7X59.7cm银川当代美术馆藏

晨光中的帆船 永祥 19世纪中期 布面油彩 29.5x38.3 cm银川当代美术馆藏

牧羊女 史贝霖 1770-1790年 油彩玻璃 71.9x63.4 cm银川当代美术馆藏

花园春色 顺呱 19世纪中期 布本油彩 45.6x59.4 cm银川当代美术馆藏

克莱德号帆船丽方1900年 布本油画胶合木质框架25.8x40.5 cm银川当代美术馆藏

耍纸牌 佚名 1820-1830年 布本油彩 银川当代美术馆藏

河南伍园 佚名 1860年 布本油彩 75x112.6cm银川当代美术馆藏

自古以来,粤港澳地区文化一脉相承,而该区域文明的核心就是广州地区。早在1000 多年前的宋朝时期,广州就是海上丝绸之路的一个起点。而澳门则隶属广州府香山县,自东西航线开通以来,澳门作为广州的“外港”,成为中国“海上丝绸之路”的重要节点,是中国重要的对外枢纽和中西文化交流的重要窗口、纽带与桥梁。

19世纪后,以旅居澳门的钱纳利为代表的西方画家与广州林呱为代表的中国画家,在此地区留下了一批反映清朝晚期的人物、风俗、风景以及其他题材的绘画作品,被称为“洋风画”。这些作品真实、生动地记录了澳门、广州、香港地区及中国的风土人情和城市景观。同时,随着海上贸易的发展,科学技术的进步,地图绘制技术日趋完善。东西方地图反映了澳门与广东珠江沿岸的变迁,以及对于世界的态度与观看海洋的不同视角。本次展览正是希望通过对这些洋风画和地图的展出,重新呈现19世纪中西艺术相互交融的视觉图像,并挖掘与找回广州地区、特别是澳门多元文化的历史地位和艺术价值。

“艺荟中西”座谈会现场

在展览开幕结束后,座谈会由艺术史家吕澎主持,12位学术嘉宾,围绕“中西艺术交流”、“洋风画”、“19世纪清晚期艺术”等主题,展开了各自的发言及讨论。

“艺荟中西——海上丝绸之路视角下的19世纪澳门及广东地区图像展”天津站巡展现场

“艺荟中西——海上丝绸之路视角下的19世纪澳门及广东地区图像展”天津站巡展现场

“艺荟中西——海上丝绸之路视角下的19世纪澳门及广东地区图像展”天津站巡展现场

据悉,本次展览由澳门科技大学主办,澳门科技大学人文艺术学院承办。展览将持续至6月16日,并在之后开启在其他城市的巡展。

用环境描写或侧面烘托人物心情悲伤的句子或段落有哪些?

段落有如下:一、秋夜,天高露浓,一弯月牙在西南天边静静地挂着。 清冷的月光洒下大地,是那么幽黯,银河的繁星却越发灿烂起来。 茂密无边的高粱、玉米、谷子地里,此唱彼应地响着秋虫的唧令声,蝈蝈也偶然加上几声伴奏,吹地翁像断断续续吹着寒茄。 柳树在路边静静地垂着枝条,荫影罩着蜿蜒的野草丛丛的小路。 二、北国的落叶,渲染出一派多么悲壮的气氛!落叶染作金黄色,或者竟是朱红绀赭罢。 最初坠落的,也许只是那么一片两片,像一只两只断魂的金蝴蝶。 但接着,便有哗哗的金红的阵雨了。 接着,便在树下铺出一片金红的地毯。 而在这地毯之上,铁铸也似的,竖着光秃秃的疏落的树干和枝桠,直刺着高远的蓝天和淡云。 三、秋天带着落叶的声音来了,早晨像露珠一样新鲜。 天空发出柔和的光辉,澄清又缥缈,使人想听见一阵高飞的云雀的歌唱,正如望着碧海想着见一片白帆。 夕阳是时间的翅膀,当它飞遁时有一刹那极其绚烂的展开。 于是薄暮。 四、秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。 在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。 这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直象是家家户户都养在家里的家虫。 五、将圆未圆的明月,渐渐升到高空。 一片透明的灰云,淡淡的遮住月光,田野上面,仿佛笼起一片轻烟,股股脱脱,如同坠人梦境。 晚云飘过之后,田野上烟消雾散,水一样的清光,冲洗着柔和的秋夜。 环境描写的种类 有:自然环境(最基本的环境描述)自然环境描写包括:人物活动的时间、地点、季节、气候以及景物等,对表现人物身份、地位、行动,表达人物心情,渲染气氛都具有重要作用。 在小学初中高中作文里的主要起到一个场景交代借用,也可用于作过渡。 社会环境(时代与人物背景介绍描述)社会环境描写特征,指的是对特定的时代背景及人物生活环境的描写。 它所描写的范围可大可小,大至整个社会、整个时代,小至一个家庭、一处住所。 描写的内容可以是室内陈设、当地的风土人情和时代气氛等。 社会环境的描写应具有浓郁的地域风土特色。 细节环境(高级描述,心理暗示更佳)比自然和社会更加仔细与深度展开,出现在悬疑小说与现实小说中。 描写感觉上更加真实,通过空间图片进行不少于300字到700字的细节描写,带入情节因素也是至关重要的。 在现实小说中通过真环境图片进行文学语言刻画细节(同人物描写一样更加真实,一般出现在剧本和自转体。 ),在悬疑题材小说中主要针对调查现场和追凶手的场面细节环境描写。 总而言之代入感越强,读者反应越大。 三者分工越细,作用越佳,对小说剧情起到一定的作用。 描写效果客观描写是比较真切地再现景物原形的描写,通过写景来写情,即我们所说的“ 借景抒情”。 主观描写是指作者带着主观情感去写客观景物,自觉或不自觉地把主观感情融入景物之中,这在写作中称作“寄情于景”。 自然环境是文中常见的描写对象。 社会环境,可以是居室陈设、布局、人物活动场所及当地风土人情等等。 场面则是特定的时间与场合内人物活动的总面貌。 写故事性较强的 记叙文,要写好环境。 有人说要画好两幅画,即围绕人物活动的一幅“死尸画”和另一幅“杀人画”。

成长因什么而精彩600字

成长,因书香而精彩生活里没有书籍,就好像没有阳光;智慧里没有书籍,就好像鸟儿没有翅膀。 ——题记时间流水般从我指尖划过,这么多年因为书香的陪伴,我的成长人生从而更加精彩。 有书籍陪伴的日子,总让我倍感幸福。 喜爱在一个溢满鸟声的清晨,手捧一本你喜爱的书,坐于阳台,或公园,或树下,美美地享受着那一行行文字里所散发出来的清香。 那些或自然清新或深刻含蓄的语言,那些个性鲜明的形象,那些真挚感人的故事,如一股涓涓细流,在我的心间轻轻流淌。 此时此刻,眼前便是鲜花绿草,便是云淡风轻。 当我漫步于朱自清的《荷塘月色》时,我似乎感觉到一股淡淡的荷香,从那片“田田的如舞女的裙”的荷塘中轻轻吹来,沁入心脾。 我似乎听到了“如梵阿铃上吹着的名曲”,柔柔地打动我那颗略渐受伤的心。 纵然已经是夏末,透过书本,我却依然看到了心中的那朵荷花,嗅到那缕荷香,欣赏到那个美丽的荷塘。 那是一种身临其境的感觉,纵使满心忧愁,也被那种暖暖的夏的气息所感染,而后让幸福之感油然而生。 于是,成长路上的忧伤不快,便早已烟消云散。 当我陶醉于冰心的《繁星·春水》时,我感觉全世界的母爱都在眼前浮现,那是一种被浓浓的爱意包围着的感觉,更是一种说不出的幸福。 此时此刻,母亲在厨房忙碌的身影,为我洗衣叠被的身影,生病时为我端茶送水的身影,如一个个电影镜头般在眼前展现。 成长路上,因为阅读而精彩,因为爱而精彩。 无论是盛夏月晚,还是秋日黄昏,我总喜欢手捧一本书,无论是名家作品,还是杂志报纸,伴着鸟儿的浅唱,伴着风儿的呢喃,伴着虫儿的轻吟,在大自然的合奏中,我倍感惬意,让一颗青春躁动的心在书中渐渐沉淀,心归安宁。 时至冬日,我仍喜欢捧着一本书围坐在火炉旁,闻着书香,聆听书中人物的轻轻私语,时而,我会走出小屋,欣赏着银装素裹的山河大地,体味着雪花冰清玉洁的壮美,品味着梅花“凌寒独自开”的孤傲。 在阅读里,我懂得,成长路上,因为有坚守而精彩。 时间依然在走,故事也仍然在演绎。 在成长路上,依然有阅读的陪伴。 因为有阅读,我的成长人生更精彩!

蜡烛中对德军的炮火描写有几处?作用是什么?

1、对炮火的十一次描写。 ⑴ 在方场的中央,我们那五个人被对岸敌人的迫击炮火赶上了。 在炮火下,他们伏在地上又半小时之久。 最后,炮火稀了一点儿,两个轻伤的抱着两各重伤的爬了回来。 ⑵ 他们老是用迫击炮轰机方场和附近的街道,整整一天,只有短短的几此间。 ⑶ 德国人的炮火一直轰到太阳落山。 ⑷ 德国人又开炮了,炮弹在这小小的方场上炸开了,黑色的泥土翻起来,柱子似的。 ⑸ 德国人还在轰击,可是没有一颗炮弹打在老妇人的近旁。 ⑹ 德国人还在开炮,可是跟先前一样,那些炮弹落得离老人很远。 ⑺ 天气很冷,四下里很静,除了炸弹的炸裂声外,没有其他声音。 ⑻ 德国人的炮火没有停止过,可是炮弹仍旧落在离老人很远的地方。 ⑼ 德国人的炮还在轰击,但是,和先前一样,炮弹落下的地方都离老人很远。 ⑽ 炮弹爆炸的当儿,蜡烛的火焰不过抖了一下。 但是友好几次,炮弹落得相当近,蜡烛被爆炸的风灭了,又一次,竟给震倒了。 ⑾ 再没有炮弹落在方场了。 2、对蜡烛的六次描写: ⑴ 她又在衣袋里摸了半天,摸出火柴来。 她把那大蜡烛插到坟堆的顶上,点了起来。 这晚上没有风,蜡烛的火焰向上直升,一点也不摇晃。 ⑵ 炮弹爆炸的当儿,蜡烛的火焰不过抖了一下。 ⑶ 蜡烛被爆炸的风灭了,又一次,竟给震倒了。 ⑷ 在已经被破坏的铁栏杆附近,耸立着一个小小的坟堆。 一直蜡烛,旁边还有生锈的洋铁片给它挡住了风,在坟堆上闪耀着柔和的火焰。 蜡烛快点晚了,烛芯快给蜡泪淹没了,但是那一朵小火花依然在闪烁。 ⑸ 他们围着坟堆,静默地站着,看着这渐渐暗淡下去的烛光。 ⑹ 在炮火烧焦了的土地,在炸弯了的铁器和烧死了的树木中间,那位南斯拉夫母亲的惟一珍爱的东──她的结婚的花烛──还是明晃晃地点在一个苏联青年的坟头。 3、对黑围巾的四次交代: ⑴ 做好了坟堆之后,老妇人就从她那黑色的大围巾底下,摸出她离开地窖的时候揣在怀里的东西,老妇人对着这烛光,坐在坟边,一动也不动,两臂交叉抱在胸前,披着那黑色的大围巾。 ⑵ 这时候,一个披着黑色大为近的高身材的老妇人走近来了,她默默地走过那些红军身边。 ⑶ 在坟堆跪下,从黑色的大围巾底下取出又一支蜡烛来。 ⑷ 然后,把她的黑色大围巾拉直了,颤巍巍地走了。 4、找出对老妇人动作的反复描写: ⑴ 三次写“爬”:① 她从地窖里爬出来,想招呼那五个红军到她那里去。 她认定,她自己住的地方比较安全。 ② 然而她刚爬出一半,一颗炮弹落在近旁炸开了。 ③ 老妇人想了半天,然后,伸手在她那惟一的衣袋里摸出件什么东西来,揣在怀里,满满地爬出了地窖。 ⑵ 三次写“跪”:① 老妇人跪在那坑里,用手掌舀出那些水。 ② 休息够了,老妇人跪到死者旁边,用手在死者身上画了十字,又问了死者的嘴唇和前额。 ③ 她默默地走过那些红军身边,在坟旁跪下,从黑色的大围巾底下取出又一支蜡烛来。 分析: ⑴ 对炮火的很多次描写,为任务活动设置了一个典型环境,写出了德军地残忍疯狂,突现了老妇人的不顾生死、临危不惧。 ⑵ 在这样一个特殊的环境、特殊的氛围中,反复描写蜡烛有着特殊的意义。 烛光,象征着红军烈士的生命之光,寄托着南斯拉夫人民对红军烈士的哀思,使两国人民战斗情谊的见证。 ⑶ “黑色的大围巾”表示沉痛哀悼的庄重情感,写出了老妇人与牺牲的苏联红军战士之间跨越国界的深沉而强烈的母亲般的爱。 ⑷ 三次“爬”写出了老妇人年老力衰,三次“跪”写出了行动不便的老妇人对牺牲战士的沉痛哀悼。