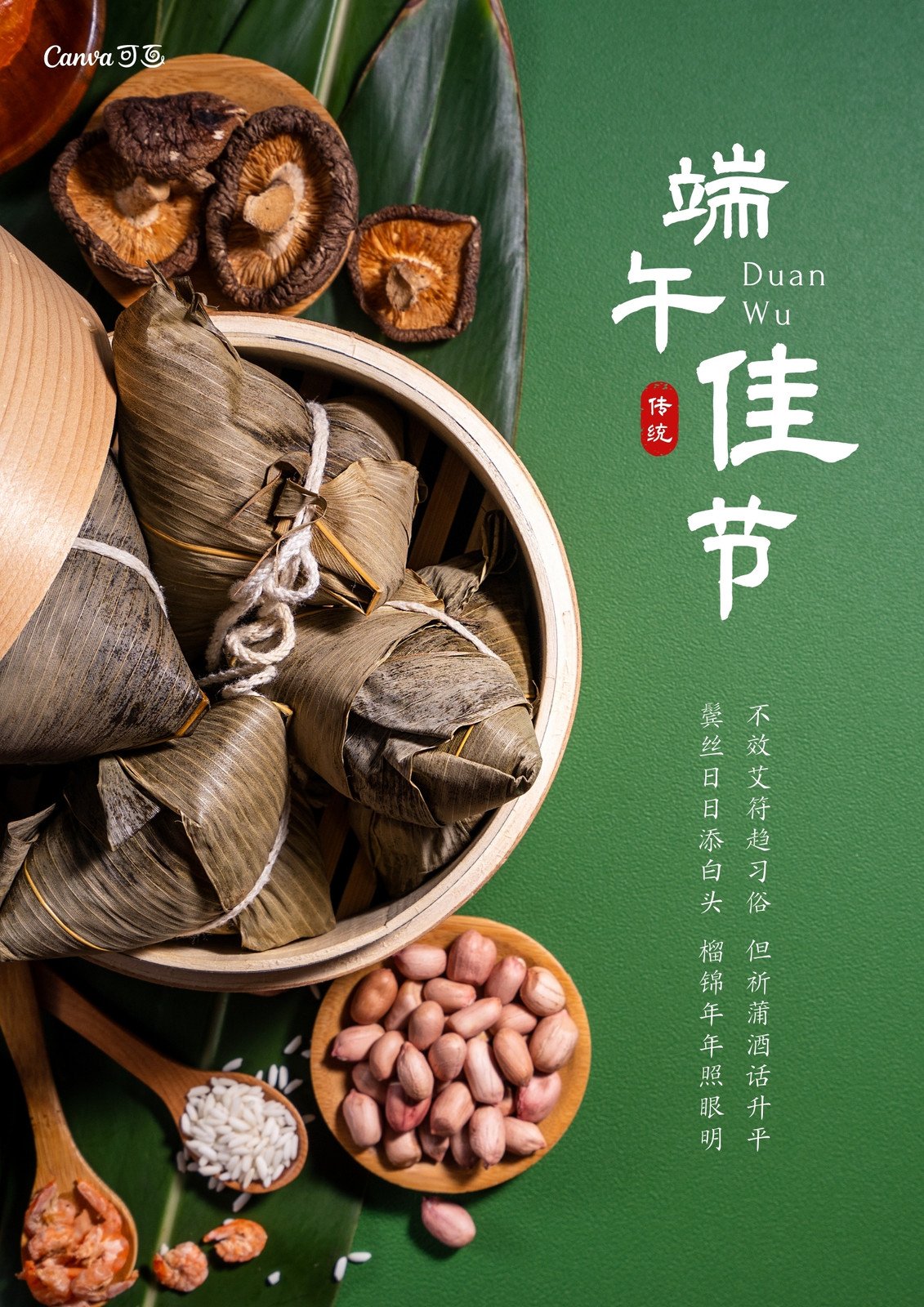

艾草芬芳。粽叶飘香。又是一年端午将至,连日来人们包粽子、制香囊、挂菖蒲、赛龙舟、诵诗词……丰富多样的端午习俗活动正在全国各地火热上演,深情表达着祝福与敬意,也让厚重的中华民族优秀传统文化穿越时空历久弥新,营造出“过端午、兴文化、展形象”的浓厚节日氛围。

端午节,又名端阳节、重午节等,是中国四大传统节日之一,也是中国首个入选世界非遗的节日。翻阅端午节的中国故事,溯寻中国文化的源头,其传统习俗众多、历史底蕴丰厚、文脉绵延悠长,扒龙船、挂艾草与菖蒲、吃粽子、九狮拜象、游旱龙……这些烙印中华民族传统文化的端午符号,积淀的是传统文化的精神追求,代表的是传统文化独特的精神标识,也是文化传承的重要载体,更凝结着中华儿女的共同情感。时至今日,我们体验传统习俗、品味端午文化,既是对中华民族优秀传统文化的传承与弘扬,也必将在古今对接中升腾起文化自信自强的新气象。

佩香囊、浴兰汤,推动端午健康文化走进千家万户。在我国古代,端午节是个“卫生节”,是祛病防疫的节日,也因此衍生出众多与健康文化相关的乡风民俗。从“门前艾蒲青翠,天淡纸鸢舞”、“茭粽叶包蒸米饭,野山茶点石菖蒲”的诗情画意中感悟文化魅力,到深入挖掘“悬艾蒲”可避秽防病、“佩香囊”可驱虫辟邪、“五彩绳”可保平安、“浴兰汤”能“祛百病”等背后的文化内涵,这些理念和方法在实践中传承、在时间中沉淀,日益演变为端午节的传统风俗,不断丰富中华民族的健康文化。放眼当下,尽管医疗水平大幅提高、生活环境显著改善,但形式各样的端午民俗推陈出新,承载着趋吉避凶、化恶为善、祈福安康的丰厚文化内涵,也体现出每一个中华儿女对美好生活的追求、对大自然的感恩与敬畏、对家庭团圆与世间和谐的真诚期盼。

诵诗词、忆屈原,在赓续精神血脉中厚植爱国情怀。爱国,是人世间最深层、最持久的情感,是一个人立德之源、立功之本。提及端午,纪念诗人屈原、赓续精神血脉永远是亘古不变的主题。翻阅历史长卷,从“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的崇高理想信念,到“生是楚国人,死做楚国魂”的浓厚爱国情怀,再到“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩”的忠贞不屈气节,屈原的爱国主义精神深深烙印在民族之魂中,激励着一代代中华儿女“上下而求索”。穿越千年,端午祭祀屈原、吟诵爱国诗词,品读和弘扬醇厚屈原文化内涵,让凝结着中华民族的文化情愫和思想精华在时代感召下焕发光彩、璀璨生辉,这便是端午文化传承千载却又历久弥新的内涵之义。

赛龙舟、奋船辑,凝聚万众一心共奋进的磅礴力量。“龙舟又荡旧时波,锣鼓频催破浪梭”。作为端午节最为隆重的活动之一,龙舟争渡要赛出气势、赛出风采、赛出精神,不仅是体力的比拼,也是意志的较量,更是精神的对垒。正所谓“众人划桨开大船”,只有团结,才能同心合力;只有合作,才能同舟共济。“赛龙舟”向我们展示的正是中华儿女那一份奋斗向前、努力拼搏的豪情壮志,也体现出团结一心、不懈奋斗的精气神。这也启示我们,置身新时代新征程,高质量发展、培育新质生产力、生态文明建设、全面推进乡村振兴……行走于当代中国,14亿多人民群众心往一处想、劲往一处使,握稳“舵”的方向、擂响“鼓”的威风、划出“桨”的力量,如此定能实现中华民族伟大复兴中国梦,绘就气势如虹的中国式现代化“龙舟竞渡图”。

感知端午与时偕行,传承精神终日乾乾。端午节的乡风民俗,是中华民族优秀传统文化的一枚符号,是中国人民笃定的一种家国情怀。眼下,端午将至,让我们从端午文化中汲取养分、增进共识、不懈求索,在继承中发扬、传承中创新中讲好“端午故事”、唱响“中国文化”,用奋斗缔造更加幸福美好的生活,谱写更加绚烂多彩的壮丽诗篇。

涪陵除了榨菜,什么最出名?

涪陵特产介绍涪陵榨菜涪陵榨菜成名很早,是世界三大名腌之一。 其貌不扬的青菜头做成的一种咸菜类食品能名扬天下,享誉海内外,实非易事。 这一方面靠的是它本身的资质,另一方面是由于它深藏的文化意蕴。 在中国名目繁多、品味各异的酱腌菜制品中,涪陵榨菜可算得佼佼者。 它以表似碧玉、红如玛瑙的外观形态,鲜、香、嫩、脆的 风味特色,以及营养丰富、方便可口和耐储存耐烹调等许多优点,佐餐、侑茶调味等多种用途而驰名中外,与欧洲的酸黄瓜、甜酸甘蓝并称世界三大名腌菜。 涪陵榨菜也是中国对外出口的三大名菜(榨菜、薇菜、竹笋)之一。 因涪陵区是榨菜的发源地和集中产地,故被誉为中国的榨菜之乡。 【查看详情】 涪陵风干萝卜丝涪陵榨菜香全国,涪陵除了榨菜之外,还有一种鲜美可口的特色小吃,那就是风干萝卜丝。 这里给大家介绍风干萝卜丝的做法,非常简单:原料:红皮萝卜200克,盐、味精、鸡精、小葱、白糖、辣椒油、花椒面、花椒油、麻油各适量。 做法:第一步:小葱洗净,切成花;红皮萝卜去皮,清洗干净,切成细丝,放人碗中,加盐腌渍5分钟。 第二步:将腌渍后的萝卜丝挤干水分,放入味精、白糖、辣椒油、花椒面、花椒油、鸡精、葱花拌和均匀,盛入盘中即成。 涪陵红心萝卜又名胭脂萝卜,是涪陵三大特产之一,曾为贡品。 主产涪陵,邻近县市多有栽培,四川、贵州也有生产。 早中熟,在涪陵7-10月均可播种,9月下旬至翌年2月分批采收。 亩产1500公斤左右。 红心萝卜抽苔晚,不易糠心、耐寒、较耐热、耐储运、不耐涝,抗病力较强。 其蛋白质、脂肪、钙、铁、维生素B1、B2含量比白萝卜高。 肉质根近葫芦形、少数圆柱形,组织致密,约有辣味,质脆嫩。 心皮全红,含花青素多,易溶于水,适宜加工。 以其为原料制作的泡菜、酱腌菜及宴席雕花、工艺菜,色泽艳丽、清香爽口。 可提取天然食用红色素,安全无毒,其提取技术已试验成功,并获专利,产业化前景广阔。 涪陵脐橙涪陵脐橙:该品种1993年引入涪陵地区沿江乡镇种植,并用于地产劣质柑桔园高换。 现已建基地1.5万亩,2000年产果0.7万吨,2003年进入盛产,年产可达1.5万吨以上。 该品种注册鹅冠牌商标,其果形椭圆,色泽橙红,脆嫩化渣,具香气,可溶性圆形物11%以上,单果均重300克以上,2000年获“重庆名果”称号。 涪陵龙潭大米龙潭大米产于涪陵区龙潭镇,青羊镇、聚宝乡、新村乡、明家乡等乡镇,该地区海拔600米以上,气候独特,土壤肥沃,山青水秀,最适宜水稻的种植生长,目前被重庆市列为优质稻种植基地。 龙潭大米颗粒饱满,色泽油浸、清香滋润、营养丰富。 在重庆、贵州等周边省市享有盛誉,曾远销前苏联、越南等国家,“龙潭牌”大米商标已经国家工商局注册,是重庆市名牌农产品。 涪陵京酱风肉京酱风肉是重庆涪陵地区的民间传统食品,以色美味鲜,爽口不腻而闻名,食用时蒸、炒、爆皆可,佐餐下酒皆宜。

如何在小学语文教学中渗透中国传统文化教育

一、 汉字激趣汉字是中华文明古国的重要标志,是世界上唯一的方块文字。 领略汉字之美,可以说是国学基础。 作为语文教师,特别是小学启蒙教师,更有责任和义务引领学生走近中国汉字,让他们体会汉字的神奇与美丽。 一个汉字就是一部微型的文化史。 汉字,有形可识,有音可读,有义可寻。 在识字教学中,可通过多媒体演绎汉字演变过程,从甲骨文的象形文字,到小篆、隶书,再到现今的宋体。 如“门”字的甲骨文很像两扇门的样子,指的是建筑物的出入口,又指安装在出入口能开关的装置。 这样不仅从形体的变化,而且到文字意义的认识,都给学生一个具体生动的意象,寓教于乐。 汉字教学还要抓会意字、形声字,从造字的意义着手,解释字义,这样教学能起到事半功倍的作用。 另外,还可以安排书法教学进入语文课堂。 特别是针对现在电脑、手机流行,让学生写好字,书写端正、工整,教师面临着重大的责任。 日常教学中可每周安排一两个课时进行写字教学,要求学生写字的笔顺、笔画、间架结构、偏旁部首等规范。 在教学生写字时积极倡导“写好字,走好路,做好人”的教学理念,不论是上书法欣赏课还是临摹课、练习课我都要重复一句歌词“最爱写的字是先生教的方块字,横平竖直堂堂正正做人也像它。 ”让它这一丰厚文化底蕴和情感感染学生,使他们对书法艺术产生浓浓的兴趣与向往之情后,再让学生由一笔一画做起。 学生从中收获的不只是正确的书写姿势,也不只是端端正正、潇潇洒洒的一幅幅书法作品,更重要的是我在引导学生欣赏、临摹书法作品时注意挖掘其中的“文化”因素。 例如:字的结构方面,很多字由于结构的要求,产生了需要变化的偏旁部首,有的字需要注意各部分的“大小”和“避让”,形成巧妙的顾盼与呼应之美,这正如做人需要有宽大的胸怀和尊重他人的品格一样。 使学生认识到学写字、写好字是弘扬祖国文化传统,从而对祖国的文化更加热爱。 二、经典诗词吟诵文化经典是一个民族文化传统中最具权威的著作,在传统文化的历史传承中起到奠基和引领的作用。 在小学中开展诵读活动是加强传统文化教育的有效方法。 通过诵读经典让学生体会“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的胸怀,“天人合一”“和为贵”中所倡导的人与自然、人与人之间的和谐,让学生知道现代社会所倡导的“和谐社会”都能在传统国学经典中找到渊源。 俗话说:熟读唐诗三百首,不会做诗也会吟。 可见,在诵读经典诗词的过程中,学生的阅读能力、文学修养和写作水平在逐渐提高。 古代诗文是我国传统文化的载体,古代诗文在一定程度上代表了中国古代文明的精神,值得我们仔细地欣赏、品味。 在我们小学阶段的课本当中有许多脍炙人口的名诗佳句,教师要引导学生品味其中的精髓和真正的内涵,感受古诗文所凝结的文化精髓。 从汉乐府《长歌行》“百川东到海,何时复西归。 少壮不努力,老大徒伤悲”中,让学生懂得惜时;从《弟子规》“首孝悌,次谨信。 泛爱众,而亲仁”中,让学生懂得仁孝,明白做人的道理;从文天祥《过零丁洋》“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”中,学生懂得了怎样爱国;从屈原《离骚》“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”中,学生明白了为了崇高的理想,坚持不懈的追求态度;从梁启超《少年中国说》中“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步”,更让学生树立了要珍惜时间,努力学习,将来为国家奉献的远大抱负。 可见,一首好诗就是一道美丽的风景,在声情并茂的经典诵读中,让学生轻松记住一生受用的礼义廉耻,懂得谦卑,懂得真诚,懂得仁孝。 在平时教学中,我们可以采用多种方式,自由诵读,开朗诵会,演讲、表演读等,让学生咀嚼体悟,自然就润养身心,化育灵魂,铸造人格的支柱,传统文化中的思想精髓在无形中得以传承。 此外,我们还应该加强课外阅读,开阔学生视野,增加对传统文化的积累,达到“润物细无声”的效果。 三、故事熏陶小学生都喜欢听故事,这是孩子的共性。 国学是中华民族文化宝库中的一粒明珠,正确地使用它,往往能起到言简意赅、画龙点睛的作用。 很多国学,如三字经、弟子规、成语等它们本身背后就是一个故事。 故事给学生以知识、以梦想、以信任、以思索,给学生讲故事,可培养他们的想象力、创造力和人际交往能力。 小学语文教材中有许多经典的国学故事,如成语故事《揠苗助长》《守株待兔》《三顾茅庐》《闻鸡起舞》等,三字经中的《孟母三迁》《孔融让梨》《铁杵成针》等等。 在课堂中开展以故事为主要内容的听、说、读、写、记、演等形式的综合性语文训练活动,能有效提高小学生的语文素质和文化素养。 每天利用课前几分钟的时间,由教师绘声绘色地给学生讲故事,目的是让学生感到国学故事的无限精彩,对成语产生浓厚的兴趣。 然后,让学生说一说从中明白了什么道理,从而为学生养成良好的阅读习惯打下基础。 最后,由学生合作表演故事,他们积极性很高,表演欲望强烈。 表演的过程正是理解的过程,这样不但展示了学生的表演能力,而且锻炼了其合作能力。 四. 传统节日熏陶中国的传统节日具有悠久的历史文化内涵,他本身就是弘扬民族精神的最佳机会,在此期间开展的传统教育活动会让学生更加深刻地感受到中华传统文化的魅力。 但如今情人节、愚人节、圣诞节这些洋节却在中国大行其道。 如果能在重阳节向学生介绍重阳节的来历及有关习俗:登高、赏菊、饮酒、插茱萸等,并吟诵王维的诗《九月九日忆山东兄弟》;在中秋节时组织学生朗读李白的《月下独酌》孟浩然的《秋宵月下有怀》等诗篇,并收集有关月的古诗文,专门开一节专题课进行赏月品诗,进行一次诗文熏陶;在清明祭扫烈士墓和怀念亲人时引导学生诵读杜牧的《清明》等诗篇;在端午节时,引导学生查询和端午节相关的一些信息,从而了解爱国诗人屈原的生平事迹,学生从活动中感受到特有的民族风情,这样的文化传承是意义深远的。 五、营造文化氛围在教室的墙壁上张贴古代名人的画像和书法家撰写的名言警句,在黑板报上专门开辟“民族文化快餐”一角,以此来营造一种浓厚的文化氛围。 当涉及到传统文化课文教学时,引用与课文相关的典故诗文,铺垫蓄势导入新课,激发学生强烈的学习欲望和兴趣。 同时还可以根据课文内容选择恰当的音乐或影像资料,让学生在耳濡目染中,感受中国文化艺术的精湛与美妙。 与此同时,也可利用校园广播、宣传栏、黑板报等向学生介绍中国的优秀传统文化,如:古筝曲创设传统文化的校园育人氛围。

端午节的主要风俗有哪些?

端午节的主要风俗有吃粽子、悬钟馗像、赛龙舟、挂艾草、饮雄黄酒、佩香囊、挂五色丝线、采药、翻药等。此外,全国各地各民族地区还有很多饶有趣味的习俗,如食五毒饼、佩五彩香囊、赶端午药市等等。所有这些习俗都从某种程度上反映了我国人民巧妙利用自然力来调节生存环境,保护健康,提高生活质量的技艺和智慧。

端午节的主要风俗有如下:

1、吃粽子

粽子又叫“角黍”、“简粽”, 前者是由于形状有棱角、内裹黏米而得名,后者顾名思义大概是用竹筒盛米煮成。最早的粽子是“简粽”,至于后来人们用芦叶包粽子,传说是由于东汉初年,长沙有个叫区曲(或谓欧回)的人梦遇一个自称屈原的贤士,他对区曲说:“多年来人们祭我的米都让蛟龙吃掉了,今后你们要把它用芦苇叶包裹好,再用五彩丝缠好,蛟龙是怕芦叶和五彩丝的。”自此以后,便有了角黍。

端午节吃粽子,在魏晋时代已经很盛行。经过几千年的发展,粽子从形状到馅儿都有不断的翻新和变化。粽子有不少花样,有南北之别,东西之分。南方常用红枣、花生、咸肉等混在糯米中制成,也多见不夹杂别的食品,而仅品味粽叶的清香的;北方多以枣、果脯等作为粽子的馅心。

2、悬钟馗像

钟馗的作用类似于门神,其画像常被用于驱鬼避邪。据说,唐明皇开元,自骊山讲武回官,疟疾大发,梦见二鬼,一大一小,小鬼穿大红无裆裤,偷杨贵妃之香囊和明皇的玉笛,绕殿而跑。大鬼则穿蓝袍戴帽,捉住小鬼,挖掉其眼睛,一口吞下。明皇喝问,大鬼奏日:“臣姓钟名馗,即武举不第,愿为陛下除妖魔。”明皇醒后,疟疾痊愈,于是令画工吴道子,照梦中所见画成钟馗捉鬼之画像,通令天下于端午时,一律张贴,以驱邪魔。

3、赛龙舟

端午竞渡,本来是水乡训练水师的遗风。沉湘东吴,赛龙舟的规模,全国最为盛大,胜事流传,史不绝书。若是追究其意义,则大都在于凭吊忠臣孝女。相传屈原在五月五日赴泪罗江而死,楚国人为之哀痛,于是争划舟揖前去捞救。《隋书-地理志》记载:“屈原以五月 望日赴泪罗,土人追至洞庭不见,乃歌曰:‘何由得渡湖? ’因而鼓掉争归,竞会亭上,为竞渡之戏。迅揖齐驰,掉歌乱响,喧振水陆,观者如云。”安徽巢县本是楚国旧地,现在还存有竞渡庙,其中塑有屈原像,称为三间祠。在每年五月一日,将屈原像迎谙到船上,击鼓奋揖,踊跃争先,竞赛龙舟,直到五日才结束活动。

4、挂艾叶菖蒲

民谚说:“清明插柳,端午插艾。”在端午节,家家都把菖蒲、艾叶挂在门边以避邪驱瘴。

据说用菖蒲做剑,插于门楣,有驱魔祛鬼之神效。“五月五日午, 天师骑艾虎。手持菖蒲剑,瘟神归地府”。这是一首广为流传的歌谣。古人认为这是一个恶月,而尤以初五最恶,连这天生的孩子都不吉利,因此悬艾叶和菖蒲。农历五月是酷暑炎热将临之际,也是流行病、瘟疫流行之时。艾,又名家艾、艾蒿。它的茎、叶都含有挥发性芳香油。它所产生的奇特芳香,可驱蚊蝇、虫蚁,净化空气。中医学上以艾入药,是治病的重要药材。菖蒲是多年生水生草本植物,它狭长的叶片也含有挥发性芳香油,是提神通窍、健骨消滯、杀虫灭菌的药物。可见,古人插艾和菖蒲是有一定防病作用的。

5、饮雄黄酒

民间有“饮了雄黄酒,百病都远走”的说法。故端午节这天,我国大部分地区都有饮雄黄酒的习俗,至于儿童,长辈则将雄黄酒涂于其脸上或身上以驱虫除秽。事实上,雄黄是一种有毒矿物质,外用可以消毒杀菌,但如果直接饮用则容易致癌,不宜提倡。

6、佩香囊

端午节小孩佩香囊,不但有避邪驱瘟之意,而且有襟头点缀之风。香囊内有朱砂、雄黄、香药,外包以丝布,清香四溢,再以五色丝线弦扣成索,做各种不同形状,结成一串,形形色色, 玲珑夺目。

7、挂五色丝线

应劭《风俗通》记载:“五月五日,以五彩丝系臂,一名长命缕,一名续命缕,一名辟兵缯,一名五色缕,一名朱索,辟兵及鬼,命人不病瘟。”中国古代崇拜五色,以五色为吉祥色(也有说五色是代表五条龙)。因而,节日清晨,各家大人起床后第一件大事便是在孩子手腕、脚腕、脖子上拴五色线。系线时,禁忌儿童开口说话。五色线不可任意折断或丢弃,只能在夏季第一场大雨或第一次洗澡时,抛到河里。据说,戴五色线的儿童可以避开蛇蝎类毒虫的伤害;扔到河里,意味着让河水将瘟疫、疾病冲走,儿童由此可以保安康。

8、采药、翻药

这是端午节最普遍的民间活动,不管南方、北方,无论汉族或少数民族都很盛行。旧时,这天天还没亮时就纷纷出外采药,特别是乡村,更是倾家出外。在端午中午时,家家制作以雄黄、大蒜为主的药物,而医家则在这天熬膏药、制丸药、采蟾酥。连帝王、士大夫阶层也复如此。

唐宋时期极盛,御药院等机构即于端午采蟾酥,后历代如此。居住在祖国边睡靖西县的壮族人民,这天扶老携幼游药市,说是端午吸了大量的药气,能祛病延寿。东北地区的朝鲜族采药风气更盛,几乎家家户户要熬制益母膏等常备药物。