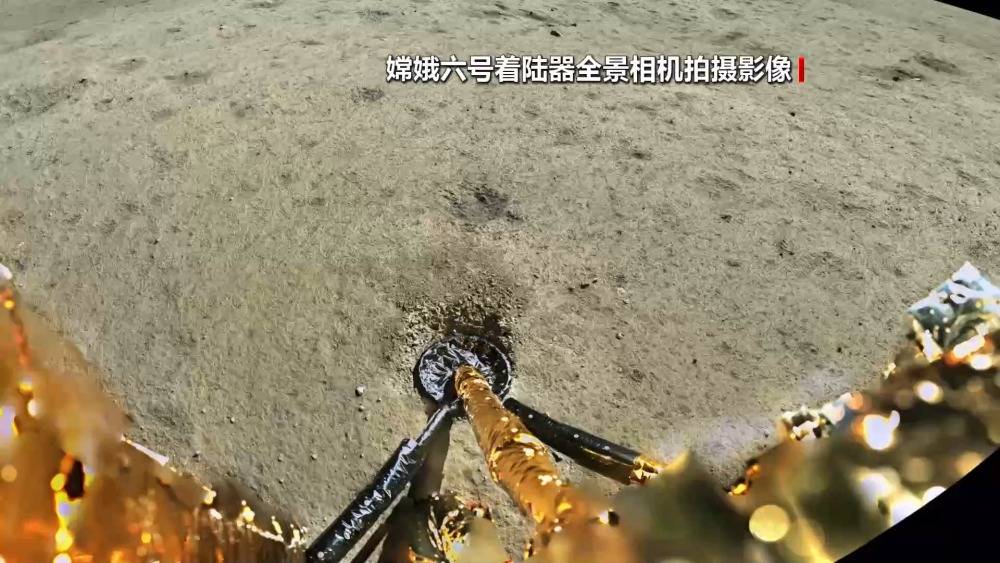

欧洲航天局行星科学学科负责人卡彭特5日在接受总台记者采访时表示,嫦娥六号实现了多项科学突破,取得了了不起的成就。

欧洲航天局行星科学学科负责人詹姆斯·卡彭特在位于荷兰的欧洲空间研究与技术中心工作,领导欧航局行星研究和科学战略制定。卡彭特说,嫦娥六号的任务区域位于月球南极-艾特肯盆地,对该区域的研究有助于人类增强对太阳系特别是月球演化历史的了解。

欧洲航天局行星科学学科负责人 詹姆斯·卡彭特:我认为嫦娥六号任务,在科学领域具有许多非常重要的首次突破。从月球背面采样并返回是人类历史上的第一次。而且是从一个对科学研究非常重要的月球背面区域,南极-艾特肯盆地取样。这个区域对于理解月球的演化历史和早期太阳系中发生的大规模撞击事件的历史非常重要。

据卡彭特介绍,此次嫦娥六号着陆器携带欧航局月表负离子分析仪,开展了相应科学探测任务。他认为,嫦娥六号带回的数据意义重大。

欧洲航天局行星科学学科负责人 詹姆斯·卡彭特:中国的嫦娥六号任务带回的样本和数据对全球科学界非常重要。我认为这些样本和数据对研究月球的科学家们非常有价值。在嫦娥五号任务里,中国就为不同国家的科学家提供了参与研究这些样本的机会。我们相信这将极大地促进我们对月球历史和太阳系的理解。欧航局与中国的合作已经取得了初步成果,相关数据将在未来几年内进一步整理并将通过欧航局的档案向全球科学界开放。

卡彭特认为,中方通过嫦娥系列任务,在对月球开展科学探索等方面积累了大量经验。

欧洲航天局行星科学学科负责人 詹姆斯·卡彭特:中国提出了令人兴奋的探月工程。在嫦娥六号之后,还有嫦娥七号、嫦娥八号任务。中方的计划还包括登陆月球和建造月球科研试验站。我认为这是一个非常激动人心的计划,可能带来的科学成果将是非常了不起的。国际社会密切关注这一进展并期待更多的国际合作机会。

为什么阿波罗计划不是骗局?

阿波罗计划带回了约382千克月岩和月壤。另外,阿波罗计划在月面上安放了3台激光反射镜,世界各地的天文台都一直使用这些反射镜测量地月距离。进入21世纪,随着各国月球探测器的成功发射,阿波罗留在月球上的遗迹被直接拍摄到了。这些都能证明阿波罗计划不是骗局。

自20世纪70年代起,每过一段时间,关于“登月是骗局”的论调就兴起一阵喧嚣。出于各种目的,有些人说美国阿波罗登月是伪造的,人类根本没有去过月球,相关情景是用电影特技在地球上拍摄的,照片也是假的。他们还煞有介事地拿出了很多所谓的“证据”。然而这些“证据”根本站不住脚,每一条都已经被科学家和专业人士彻底粉碎。

“登月计划阴谋论”在国内外都很盛行,这些所谓“证据”大多来自人们对月球真空、低重力的环境缺少了解,机械地照搬地球上的情况而产生的误解。实际上,在月球上基本的物理化学等规律同样成立,只是具体环境条件不同,表现也会大不一样。科学家对此也给出了很多相应的分析,美国《国家地理》杂志还专门刊登过辟谣文章。

阴谋论者提出的所谓证据,主要有以下几条:月球上没有空气也没有风,录像中的美国国旗不应该飘动;登月照片中不应该看不见星星;登月舱降落时吹走了附近的尘土,因此航天员不可能在登月舱附近踩出脚印;月球上无法踩出如此清晰的脚印。

其实,旗帜的飘动(表面起伏)并非被风吹动,而是因为两个原因:一是使用了倒L型旗杆,使国旗呈悬挂状,看起来像在飘动;二是惯性所致——由于月球上缺少空气阻力,一开始产生的起伏运动会持续很久,这跟我们平时的经验是不一样的。这一点已经在地球上真空环境实验中得到证实,而且当旗帜停止飘动时,它会定格在“飘动”时的状态。

跟我们的“常识”也相反,登月照片中是不可能有星星的。阿波罗登月主要活动都是在月球的白天进行的。由于日照和反光强烈,在月面活动的照片中不可能拍摄到相对很黯淡的星星。在太空中要拍摄星星,需要避开强光,以及延长曝光时间,所以“哈勃”太空望远镜等都要避开强光(太阳、月亮或者白天地球的光线)。“神舟”飞船历次飞行活动也为我们带回了太空中真实的场景,从视频和照片中可以看出,在正常拍摄被阳光照亮的物体时,不可能拍摄到星星。

“月球脚印”是阿波罗登月重要的见证和纪念,也是阴谋论者攻击的重点。登月舱降落时确实会激起大量尘土,但与地球上的情况不同:由于月球上没有空气,不会形成强大的气流,因此只有登月舱正下方的尘土会被激起,登月舱周围的尘土则不会被扰动,所以航天员出舱时当然会踩出脚印。而且月球上的尘土(月壤)和地球上的尘土不一样。地球上潮湿的沙地或泥土不容易踩出线条分明的脚印。但月球上没有空气,也就没有风化磨损过程,土壤保留了棱角分明的粗糙形状,踩出脚印来是很清晰的。

以上只是对反面意见的分析,那有没有独立的第三方证据,或客观存在的“物证”,能证实阿波罗登月确实发生过呢?当然是有的。

苏联对探月的构想始于1951年,后来在无人探月领域接连取得数次“历史第一”,然而载人登月计划的梦想却随着N1登月火箭接连发射失败化为泡影。尽管如此,在“阿波罗11号”飞船即将启程之时,苏联依然想做最后一次努力——将一个无人自动取样返回探测器“月球15号”送上月球,试图抢在美国“阿波罗”飞船之前取回月球土壤样本。1969年 7月13日,“月球15号”赶在“阿波罗11号”3天前发射。不幸的是,它在7月21日着陆时坠毁。而7月16日“阿波罗11号”发射升空,7月20日成功着陆在月球表面。“阿波罗11号”在“月球15号”坠毁后2小时从月球起飞返回地球。

这场角逐被西方航天史学界看作是冷战期间美苏“太空竞赛”最富戏剧性的高潮。2009年7月,英国焦德雷尔班克天文台首次公开了对“月球15号”的跟踪记录,其中可以分辨出“阿波罗11号”航天员与地面的通话。此外,为了避免两个月球飞行器发生相撞,苏联应美国的要求透露了“月球15号”的轨道参数。这些都证明半个世纪前那场太空中的赛跑实实在在地发生过。

而且,阿波罗计划带回了约382千克月岩和月壤。其中有少量作为礼物赠送给包括中国在内的多个国家,中国科学家利用0.5克月岩成功地分析出了它的成分和在月球上的位置。这些岩石样本有力地证实了阿波罗登月的真实性。苏联利用无人取样器也获得了326克月壤和岩芯样本,并和美国进行了部分交换。

另外,“阿波罗11号”“阿波罗14号”“阿波罗15号”在月面上安放了3台激光反射镜。世界各地的天文台都一直使用这些反射镜测量地月距离,精确度达到厘米级别。当激光对准反射镜所在位置发射时,有相当一部分光会集中在同一瞬间返回,从而证明这些由阿波罗航天员安置在月面的激光反射镜确实存在。

进入21世纪,随着美国、欧洲航天局、中国、日本、印度等月球探测器的成功发射,“阿波罗”留在月球上的遗迹被直接拍摄到了。美国“月球勘测轨道器”拍摄了“阿波罗”各个登月点附近的照片,上面能清晰地看到登月舱下降级、放置在月面的仪器以及航天员和月球车留下的印迹等。除了“阿波罗11号”,各个登月舱附近都能看到美国国旗投下的影子,这也与事实相符。因为“阿波罗11号”的任务录像显示,美国国旗在登月舱上升级起飞时被吹倒了。它还拍摄到了苏联多个取样器的下降级,并找到了失踪已久的苏联自动月球车“月球车1号”和倾倒在月面上的“月球23号”取样器。

“嫦娥二号”也拍摄到了“阿波罗17号”着陆点的痕迹。尽管照片分辨率不及“月球勘测轨道器”,但依然可以分辨出3个像素大小的登月舱下降级,以及着陆点附近的众多地貌特征。日本通过处理“辉夜姬号”探测器的照片得到了“阿波罗15号”着陆点附近的地形分布,这与“阿波罗15号”实拍的照片一致。印度的“月船1号” 也拍下了“阿波罗15号”着陆点附近被月球车搅动过的土壤印迹。

其实阿波罗登月这一事实并不需要像考古学一样用证据才能证明其存在。半世纪前,有成千上万的科学家和工程师参与到相关项目中,见证了人类这一伟大成就。因此,怀疑登月的真实性既没有理由,也没有依据。

科技馆有哪些发明物

、“惠更斯”号探测器成功登陆土卫六 欧洲航天局地面控制中心1月15日已收到来自“惠更斯”号探测器经由“卡西尼”号飞船传回的信号,表明“惠更斯”号已成功登陆土卫六,创造了人类探测器登陆其他天体最远距离的新纪录。 “惠更斯”号重319公斤,直径约27米,携带有6台测量仪器,对土卫六的压力、温度、风速、大气成分等进行分析测量。 据悉,土卫六的环境与40亿年前的地球非常相似,具有很高的科学探索价值。 2、“深度撞击”计划获得成功 太平洋时间7月3日22时52分,在完成一系列高难度动作之后,美国宇航局的“深度撞击”彗星撞击器终于成功击中坦普尔1号彗星的彗核表面,在太空中绽放出美丽的焰火,完成了人造航天器和彗星的“第一次亲密接触”。 撞击的成功,表明项目中的无人控制航天器技术完全达到了预想目标。 这次撞击带来的信息,可能涉及太阳系的诞生、地球上水的来源,以及地球生命的兴起。 3、美国研究人员发明取代晶体管的新元件 这种新元件名为“交换点阵式插锁”,是惠普公司量子科研小组的研究人员开发的。 新元件能够提供普通计算机所需的信号恢复和转换,取代传统的晶体管,并能将计算机的功能提高数千倍。 “交换点阵式插锁”为建造应用纳米元件的计算机提供了一项关键元件。 4、天文学家首次拍到太阳系外行星照片 欧洲的天文学家宣称,该行星质量约相当于木星质量的5倍。 2005年3月份以来,多个研究小组竞相宣布,已成功地对太阳系外行星进行了直接观测。 美国宇航局“斯皮策”红外太空望远镜首次捕捉到了两颗太阳系外行星发出的红外光。 德国科学家利用“斯皮策”红外太空望远镜,第一次捕捉到太阳系外行星的图像。 欧洲南方天文台称,他们的新观测结果是迄今第一次拍摄到太阳系外行星的照片。 5、科学家公布人类基因组“差异图” “国际人类基因组单体型图计划”于2002年开始启动,由美国、中国、加拿大、英国、日本和尼日利亚六国科学家共同完成。 科学家们搜集了269名志愿者的全基因组信息,发现了100多万个常见SNP位点,标定了单体型“模块”在DNA链上的“边界”,并划分了基因组上包含最常见DNA变异的10个区域。 在糖尿病、早老性痴呆症、癌症等疾病的研究中,科学家可以利用这份“差异图”,将患者与健康人全基因组的SNP进行比较,更高效地寻找与疾病相关的基因变异。 6、澳大利亚科学家成功将光束“冻住”1秒钟 澳大利亚国立大学的物理学家杰文·朗戴尔及其同事利用新型光陷阱,首次成功地将一个光脉冲“冻住”了足足1秒钟的时间,这是以前最好成绩的1000倍。 将“冻住”光束的时间大大延长,意味着可能据此找到实用方法,来制造光计算机或量子计算机用的存储设备。 7、美国研究人员开发出高效率燃料电池 美国西北大学研究人员开发出了一种新的固体氧化物燃料电池,在用碳氢化合物——异辛烷作燃料时能源转换效率有望达到50%。 这种新型燃料电池在经过更多试验后,能广泛应用于汽车、飞机,甚至众多家庭。 在研究人员开发的一个示范性小型燃料电池上,燃料反应所产生的电能密度达到了每平方厘米06瓦。 8、法国和瑞士科学家制造出超大容量纳米级信息存储材料 法国巴黎第七大学以及瑞士综合理工大学的科学家,在零下143摄氏度的真空状态下,把钴原子凝聚在金晶体材料上,在这种材料表面的钴原子根据事先安排好的一种结构来排列组合,自动形成一个有序的结构体系。 研究人员由此得到的纳米级材料,其结构可以突破信息存储的不少极限,使硬盘的信息存储密度进一步加大,1平方厘米新材料的信息存储量达到了4万亿比特。 9、美国科学家制造出“夸克胶子等离子体” 美国布鲁克黑文国家实验室科学家利用相对论重离子对撞机(RHIC)制造出了“夸克胶子等离子体”。 这是一种全新的物质形态,曾广泛存在于宇宙诞生后的百万分之几秒内。 美国能源部长塞缪尔·博德曼表示,这项成果是物理学界一次具有历史意义的重大进展。 10、法国科学家首次找到控制单分子行动的方法 法国科学家在世界上首次成功地利用特种显微镜仪器,让一个分子做出了各种动作。 科学家使用一个金属探针,刺激联苯分子的不同部位,还可以使其产生不同的电子反应。 其精度则达到了10皮米(一皮米相当于一万亿分之一米),也就是可以精确到大小仅为单个联苯分子百分之一的范围。 这一新的研究成果使人们从此可以简单控制单分子,并使它变成一个分子“机器”。 求采纳

月球上现在是什么样子的?人类可以居住吗?

普通人还没办法适应。 没植物和水。