央视网消息: “加快经济社会发展全面绿色转型”是今年全国生态日的主题。在浙江宁海,当地依靠乡村特色资源,优化资源配置,既美化了乡村环境,又提高了村民的收入。

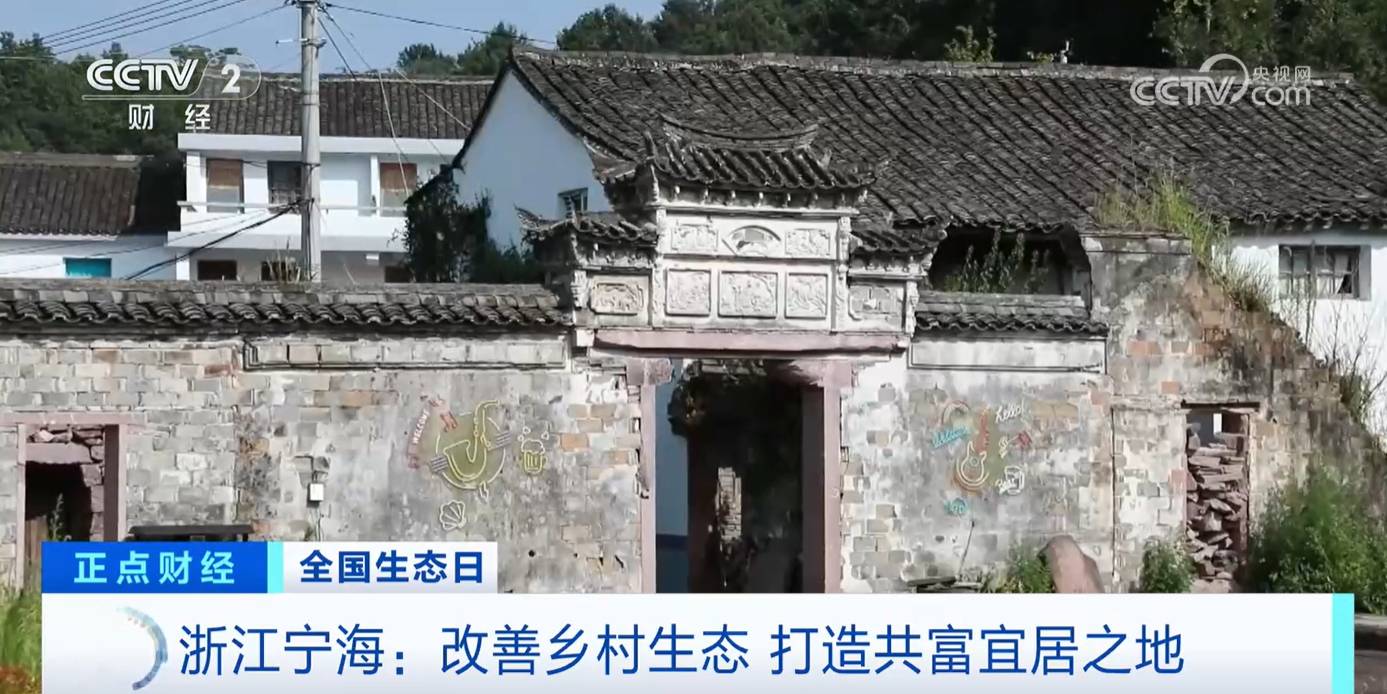

黄天游是一位民宿主理人,他主理的民宿在浙江宁海县的箬岙村,地处宁海的东南部,村里有着各类明清建筑30余座,但是因为没人维护,前些年有不少都已破败。

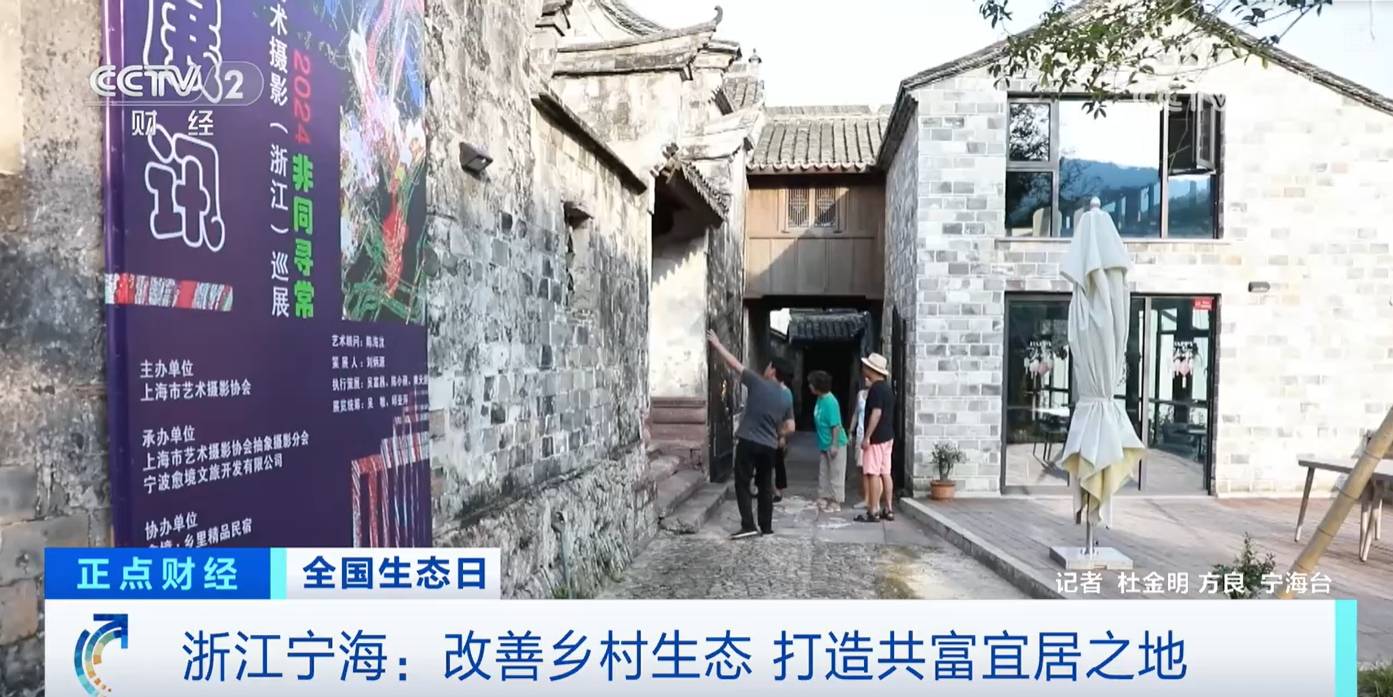

为改变村容村貌,箬岙村集体对村里的明清古建进行统一管理,进行整理和修缮,并引进专业团队开发特色民宿、旅游。目前,箬岙村的民宿已经吸引了不少游客前来休闲度假。

记者了解到,经过三年的持续努力,箬岙村的整体环境有了明显改善,当地集体和个人的收入也有了较大提升。

浙江宁波:回收海洋“废品” 变废为宝

在沿海地区,海洋废品如何处理一直是个头疼的问题,在浙江宁波奉化,通过一整套流程,一年时间就回收各类海洋废品1000多吨,同时,主动清理海洋废品也成为了当地渔民“新习惯”。

在浙江宁波奉化区栖凤村,村民陈飞正在环保舱的屏幕上熟练地操作着,舱门打开,他将近段时间整理收集的破旧渔网、塑料瓶等一一投进去。

去年7月,浙江省首个村级碳积分“海洋伙伴”环保舱项目在栖凤村正式投用。此外,村内还设立了一个海洋废弃物收集、处理、转运的智能资源回收站,目前已累计回收海洋废物超过千吨。海洋废品被统一回收处理,变身为大小均匀的再生塑料粒子,成为衣服、背包、文创等多种产品的原料。

徽县的民居有什么特点30字

徽县:美丽乡村 诗意家园干净整洁的水泥路通向白墙青瓦的人家,清澈的溪水在村外潺潺流过,宽敞的文化广场周围树木摇曳、花草点缀……盛夏时节,穿行在徽县山乡,如诗如画,让人流连忘返。 一记者来到青泥古道上的大河店乡青泥村,一栋栋依山而建的农家小院精美别致、幽雅静谧,而村道两旁的文化墙和文化广场上的李白雕塑,则讲述着村子古老的历史。 昔日的青泥村,曾因地处偏远,交通不便,发展相对滞后。 近年来,随着徽县美丽乡村建设的不断推进,村庄变美了,慕名而来的外地人不断增多。 古老的青泥村,大力挖掘青泥古道文化,打造融古道文化、秦巴民俗风情、自然山水生态于一体的体验型、区域性、休闲旅游目的地。 在嘉陵江畔的嘉陵镇田河村,有一棵树龄3000多年、被称为银杏王的古银杏,南来北往的游客们除了在直径有20多米的树冠下留影,还争相去触摸岁月的痕迹。 徜徉在这个有153棵千年古银杏树群落的“古树村”,家家绿树成荫,户户白墙绿瓦,村民们依托“古银杏树群落”大力发展农家乐旅游,日子过得红红火火。 走进“古树山庄”农家乐,不少游客在院子里的银杏树下品银杏茶,领略诗意的农家生活。 主人杨世强告诉记者,这些年,县里关注民生办实事,把村子当景点来建设,村子如画般美丽,周末或者节假日,每天都要招待十多桌客人,全家人齐上阵也忙不过来。 杨世强自豪地说:“赏银杏树,喝银杏茶,吃农家饭,就是我们的特色,兰州、天水、宝鸡、广元等城市的客人来得最多。 ”由于村子漂亮、有古银杏树这个招牌,再加上诚信经营,杨世强家的农家乐越来越红火,一年毛收入就有十几万,盖起了两层小楼,扩大了农家乐规模。 杨世强房前屋后的邻居也都开起了农家乐,家家高朋满座,生意一个赛过一个。 二青泥村、田河村,迅速从昔日“落后村”蜕变成美丽乡村“示范村”,是徽县美丽乡村建设的缩影,也是徽县改善民生、提升农村群众幸福指数的一个集中体现。 徽县大部分村庄在山区,对群众来说,上学、看病、行路、饮水等是民生,而把村庄建漂亮,让庄稼汉、农家妇也享受丰富多彩的文化生活也是民生。 正是基于这样的认识,近年来,徽县以“村村优美、家家创业、处处和谐、人人幸福”为目标,依托生态优势、乡土文化、风物人情等资源,大力开展美丽乡村建设。 美丽乡村建设中,按照“白墙青瓦灰墙裙,加檐加顶加上盖”的房屋改造思路,对农户房屋进行统一改造,并不断完善基础设施,修建花坛,安装绿篱,建成文化墙,新建沼气池,完成水冲式厕所改造,实现了农村布局优化、民居美化、道路硬化、村庄绿化、饮水净化、卫生洁化、路灯亮化,农民群众的生活品质日益提高。 特别是在环境卫生整治方面,各村都建起了废品集中收集点、填埋点;通过改水、改厕、改圈、清柴草、清路障,农村环境变好了。 不少村里还成立了保洁员队伍,村规民约、村庄道路管护、门前卫生“三包”、卫生星级评比等长效机制正在有效运行。 美丽乡村建设中,徽县尊重环境的承载力,遵循自然的原始美,把全县当作一个大景区来规划,把每个村庄当作景点来设计,把每户人家当作小品来改造。 从村庄布局、景观风貌、产业优势及文化习俗等方面着手,高起点规划,高品位建设,深入挖掘村庄特色,塑造村庄品牌。 同时,注意保留村庄的原始风貌和地域特色,体现尊重自然、顺应自然的理念,依托现有山水脉络等独特风光,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁,尽可能在原有形态上改善居民的生产生活条件。 目前,全县已建成美丽乡村10个精品村和12个达标村,6条美丽乡村示范长廊得到完善提升。 同时,积极发挥县财政300万元美丽乡村建设资金的杠杆作用,整合异地搬迁、扶贫开发、危旧房改造等各类资金,集中用于美丽乡村建设,提高了资金的使用效率。 今年,计划新建3个美丽乡村和23个改善人居环境示范村创建工作,从实际出发,逐村规划、逐村定位,形成既各具特色又浑然一体的美丽乡村风情带、功能区。 三美丽乡村建设不是为了美丽而美丽,增加老百姓收入,促进经济社会全面发展,这才是美丽乡村的落脚点和归宿。 新村带产业、产业促新村、产村互动相融。 徽县坚持把产业发展放在美丽乡村建设的首要位置,把促进农民增收作为美丽乡村建设最重要的考核指标,加大产业扶持,集约项目,集中投入,激活农村各种有效资产、资源,推进美丽乡村产业的特色化发展和农民收入的多元化拓展,努力实现“让农民成为体面职业、让农业成为有奔头的产业”。 目前,高桥苗木、嘉陵银杏、栗川烤烟等已成为徽县特色产业发展的靓丽名片,更成为农民致富奔小康的“绿色银行”。 文化是美丽乡村建设的灵魂。 美丽乡村建设中,徽县注重挖掘当地的历史文化资源,把各具特色的文化元素融合到赋予时代气息的基础设施建设、村容村貌整治之中,培育有时代特点、本地特色的农耕文化,使沉寂已久的秦陇文化、蜀道文化、红色文化、酒乡文化等独特文化资源得以展现。 目前,徽县涌现了青泥古道文化、游龙农耕文化、山庄根雕文化、伏家古酒文化等一大批文化名村。 在此基础上,为每个村都量身定做文化建设方案,全县213个村均设立了文化活动室、农家书屋,文化广场等活动场所,既改善了农村面貌,又为群众学习充电、休闲娱乐、健身锻炼开辟了空间。 夏日的黄昏,记者来到位于半山腰的徽县栗川乡范山村,不少人踏着音乐节奏在文化广场翩翩起舞。 “现在村子变漂亮了,还专门修了宽敞的文化广场,我们感觉生活很充实、很开心。 ”农家妇女范玉梅的话,代表了大家的共同心声。 为全面推进乡风文明建设,徽县还大力开展“生态文明村”、“星级文明户”、“五好家庭”、“党员示范户”、“好媳妇、好婆婆”等评比创建活动,形成了良好的乡风民风,使美丽乡村不仅“面子”美,也更具文化内涵。 生态徽县、山水画廊,美丽乡村、诗意家园。 如今的徽县农村,环境改善了,基础设施和公共服务设施配套了,农民的钱袋子鼓了,群众幸福生活指数提高了,一幅“环境整洁、设施配套、经济富足、舒适宜居”的幸福乡村画卷,正徐徐展开……政策问答问:美丽乡村建设有国家标准吗?答:有,今年5月27日,国家质检总局、国家标准委发布了《美丽乡村建设指南》国家标准,该标准于2015年6月1日起正式实施。 问:国家标准的主要内容是什么?答:《标准》由12个章节组成,基本框架分为总则、村庄规划、村庄建设、生态环境、经济发展、公共服务、乡风文明、基层组织、长效管理等9个部分。 在村庄建设方面,标准规定了道路、桥梁、饮水、供电、通信等生活设施和农业生产设施的建设要求。 明确规定村主干道建设应进出畅通,路面硬化率达100%;要科学设置道路交通标志,村口应设村名标识;历史文化名村、传统村落、特色景观旅游景点还应设置指示牌。 在生态环境保护方面,标准规定了气、声、土、水等环境质量要求,对农业、工业、生活等污染防治,森林、植被、河道等生态保护,以及村容维护、环境绿化、厕所改造等环境整治进行指导,并设定了村域内工业污染源达标排放率、生活废品无害化处理率、生活污水处理农户覆盖率、卫生公厕拥有率等量化指标。 同时,标准还在经济发展和公共服务方面作出了相关规定。

江苏灌云潮河村:打造美丽乡村“生态样板”

距离沈海高速江苏省连云港市灌云东出口3公里,有一个美丽乡村——潮河村。 春分过后,这里的河淌、湾区油菜花、桃花、李花次第盛开,泛舟潮河,听水禽欢鸣;信步村道,闻鸟语花香,仿佛走进了“世外桃源”。 李云的家就在潮河村,是全村建起的第一座乡村别墅,推开二层小楼底层院门,满眼翠绿,别致的设计风格让人依稀看到了江南园林的影子。 “跟五年前相比,完全是天壤之别!”杨集镇党委书记左平霞说,“来到潮河湾,你能真切地感受到环境就是民生,蓝天就是幸福,碧水也是美丽,绿水青山就是金山银山。 ” 景观体系建设,绿景“靓”起来 潮河村因百年海潮冲刷而成“S”型、纵贯村庄南北的潮河而得名,全村603户2763人。 数十年来,虽然紧靠潮河湾,但村集体几乎没有收入,2015年之前还被确定为省级经济薄弱村,大多数农民住房条件差,交通不便捷,整个村庄环境也不好,遇到下雨天老百姓出行十分不方便。 “十三五”以来,杨集镇党委、政府着力实施生态脱贫、乡村振兴战略,整合资源,围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总目标,建成以村名命名的潮河湾景区,如今该景区已成功晋级国家4A级风景区。 借助潮河湾景区不断升级建设的契机,2016年起,潮河村正式启动美丽乡村建设。 截至目前,完成基础设施、文化建设项目30多个,其中,豆腐坊为核心的农耕文化、百荷园为代表的廉政文化、林如海收藏为核心的扑克牌文化、何家大院等为代表的红色文化、导沂工程(包括潮河、五图河和新沂河疏浚)为代表的水利文化、潮河五景(鲤鱼跳龙门、潮河八鲜、捕鱼节、龙舟赛和水世界)为代表的水文化、油菜花节和葵花节为代表的花俗文化、老票友为代表的京剧文化都已成为杨集生态文化的一张张名片。 “家就是景区,景区就是家,这也成了乡亲们最自豪的事。 游客来到这里,品尝河‘八鲜’、体验水文化,感受美丽乡村建设中坚守发展和生态‘两道底线’带来的新变化,这也让我们借助生态资源优势,走生态优先、绿色发展之路的思路更加清晰、信心更加坚定、目标更加明确。 ”左平霞说。 乡村振兴战略,绿产“富”起来 “借助潮河湾景区建设的契机,2016年我们村正式启动美丽乡村建设。 ”潮河村党总支书记吴志江说,随着景区的开发,村集体流转土地1850亩,本来闲置的沟塘、河堤等通过流转,为村里带来收入15万元,外加扶贫资金建起的厂房出租,每年又有3万元收入,当年村集体每年收入稳定在18万元以上。 居住条件、生活环境的改善,只是潮河村乡村振兴的起点。 近年来,潮河村积极 探索 “ 旅游 +高效农业”“ 旅游 +特色产品”等乡村 旅游 产业,村集体流转1100亩土地,种植连片油菜,打造出美丽河岸油葵观光带;开发潮河湾豆腐坊项目,先后建起葡萄、油桃、西瓜等3个生态采摘园,2个花卉种植园,6个家庭农场,3个垂钓农家乐。 再加上厂房出租、河淌外土地复垦,2020年,潮河村集体收入达到110万元。 潮河村的改变,改变了村民的观念,更改变了村民的生活。 潮河村党总支书记吴志江介绍,村民们的土地被流转后,村里有150多人被吸纳入潮河湾景区务工,潮河湾景区的发展让村民的“钱袋子”鼓起来了,村民年平均收入达到1.2万元。 “生活好了,大家更有奔头了!” 做活碧水文章,绿品“爆”起来 初春的菜花,盛夏的荷花,秋日里金葵争艳,寒冬中水美鱼肥。 每一个季节里,潮河村都有一个“爆款”美景让你流连。 最是一年春好处。 春分过后,两场及时的春雨后,走进潮河村,各种时令的花香扑鼻而来,金黄色的油菜花、粉色的桃花、紫色的二月兰……沿着村里新铺的水泥路,可以看到一排排漂亮的小楼房被花海簇拥,小庭院与河塘相映,站在新建的村党群服务中心二楼平台,放眼望去,整个村子就像在一幅风景画里。 复古的青瓦屋顶四角微微上翘,茂盛的绿植已经越过了院墙,绿叶透过镂空的雕花石窗探出身子,道路旁成排的柳树随风摇曳,墨格小砖砌成的花坛里藏不住争奇斗艳的颜色,地面上散落的花瓣留下一路芳香,这如诗如画的美景竟被潮河村村民从江南“搬”来苏北。 “过去走到哪里都是灰,现在家家门前都有一个废品桶,村里还建废品池,出门就是水泥路,到处都是干干净净的,看着就舒心。 ”潮河村年近七旬的沈来华大爷说,不仅环境变好了,人的精神面貌也焕然一新,“这些变化都是美丽乡村建设带来的。 ” 据吴志江介绍,在美化环境、改善村居的同时,村里以小潮河畔刘圩庄布局为基础谋划新农村建设,以原水系对接潮河湾为纽带,目前已建成两横一纵村庄主干道、村民休闲中心广场、公共停车场,安装了太阳能路灯,铺设了污水管道,新建公厕、污水处理站,村容村貌焕然一新。 (夏兴俭 冯二雷 曹靖)

全面推进乡村振兴打开“三农”工作

一排排青砖黛瓦、典雅整齐的楼房掩映在宜人的风景中,楼前楼后小桥流水……走进宿豫区新庄镇陈墩新型农村社区,宛如置身画中。 “新型农村社区留住了‘乡愁’,又解开了‘城愁’,还提供了很多‘家门口’就业机会!”对入住后的新生活,居民陈法岭“一百个满意”。

全面推进现代化建设最艰巨最繁重的任务在农村。 近年来特别是去年以来,我市始终把做好“三农”工作摆在重中之重的位置,自觉在全省大局中考量谋划、优先发展农业农村,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴战略,全力以赴建设新时代“鱼米之乡”,努力让农业更强、农村更美、农民更富。

农业更强

预计全年农业产业群链综合产值达840亿元

作为宿迁与京东集团在乡村振兴领域全面深化合作的最新成果,京东农业科技示范园创新构建“国有企业+行业龙头+头部电商”合作模式,可年产绿色果蔬5000余吨、繁育种苗超过500万株,进一步完善产业链、打通供应链、提升价值链,实现产业发展有示范、技术服务有支撑、产销对接无障碍。

农业是农村发展的基础和命脉。 我市始终把提高农业综合生产能力放在突出位置,坚持以工业化思维、项目化方式发展现代农业,加快推动我市从农业大市向农业强市转变。

深化乡村公共空间治理是我市开展美丽宜居乡村建设的抓手之一。在探索出一条具有宿迁特色的乡村公共空间治理之路的基础上,我市把乡村公共空间治理作为“四化”同步集成改革的重要实践,运用系统化思维加强政策集成

推动乡村生产生活生态“三生”空间统筹治理、镇区园区社区“三区”协同治理,全力打造产业有高度、环境有“靓”度、生活有温度的共富乡村。

与此同时,持续深化人居环境整治,农村生活废品无害化处理率达100%,“县乡村”三级废旧农膜农药包装回收体系基本建立,“爱护环境卫生”纳入村规民约,常态开展“五美庭院”创建,加快实现“村村干净”向“家家干净”转变。

切实把公共基础设施建设的重点放在农村,我市坚持“人、城、产”融合发展思路,深入开展小城市建设三年行动计划,大力实施产业支撑、基础设施、公共服务等180个年度项目,服务一方的区域中心、衔接城乡的重要纽带作用更加彰显。

这一系列举措推动农村“路水林田产景”一体改善,我市已经建成美丽宜居乡村528个,今年就新增省级特色田园乡村12个。

农民更富

预计全年农村居民人均可支配收入突破2.3万元

农业农村工作,说一千、道一万,增加农民收入是关键。

打赢精准脱贫攻坚战之后,我市继续把增加农民收入作为中心任务,在巩固拓展脱贫攻坚成果、守住不发生规模性返贫底线的基础上,以推动乡村振兴为统揽,统筹推进强村富民,千方百计拓宽农民致富渠道,鼓起农民群众“钱袋子”

为巩固拓展脱贫攻坚成果,全市保持帮扶政策总体稳定,常态化开展“五看一查一帮助”活动,持续加大“大救助”监测帮扶力度,建立重大项目20%优先落户薄弱片区刚性制度,出台三大片区整体帮扶规划和年度工作计划,共编排实施项目148个。

此外,扎实推进新一轮村居集体经济振兴计划,实施资产倍增工程、能力提升工程、管理提优工程、暖心富民工程,并“一村一策”攻坚集体经营性资产空白村,188个经济薄弱村集体经营性收入达65万元、增长10.5%。

为加快农民增收步伐,我市还推动实施农民充分就业、创业创新、素能提升三大行动,健全利益联结机制,通过新型经营主体带动小农户共享产业发展成果,预计全年农村居民人均可支配收入突破2.3万元、增长7.5%。

更关键的是,我市将黄河故道生态富民廊道建设列为“十四五”重大发展战略,坚持统筹谋划、系统治理、连片开发,推动国家宅基地制度改革试点、省级农村改革试验区等7项省级

以上试点和深化城乡人口有序流动机制、农村集体经营性建设用地入市等“六大机制”在廊道落地转化,实施的277个项目完成投资375.4亿元。

正在试运营的皂河龙运城已经成为独具宿迁特色的黄河故道文化标识。“这个项目以生态为基础,文旅为引擎,生活为本质,形成沉浸体验、演艺路秀、文博互动、餐饮商业、观光旅游、酒店度假为一体的统合共生的皂河发展模式

不仅展现全时段运河文化,还带动皂河旅游蓬勃发展,进而促进增收富民。 ”市湖滨新区皂河镇党委书记说。

站在新的历史起点,全市正按照“强基固本保发展、深化融合促振兴”的工作思路,守牢粮食安全和不发生规模性返贫底线,扎实推进乡村建设、乡村治理,深化农业农村改革,加快建设新时代“鱼米之乡”,全力筑牢“三农”发展基本盘,奋力谱写乡村振兴新篇章。