斯诺克传奇球员奥沙利文录制视频,恭喜王楚钦在巴黎奥运会取得了好成绩。

奥沙利文说:“王楚钦你好,我是奥沙利文,你在奥运会上表现得真的非常出色,干得好,兄弟。我很期待和你一起打斯诺克,还有乒乓球。放轻松,谢谢!”

王楚钦此前在采访中表示,奥沙利文是自己的偶像。奥运会开始前,奥沙利文就曾祝福王楚钦取得好成绩。

中国体坛2021年度十大00后:王楚钦排名第几?

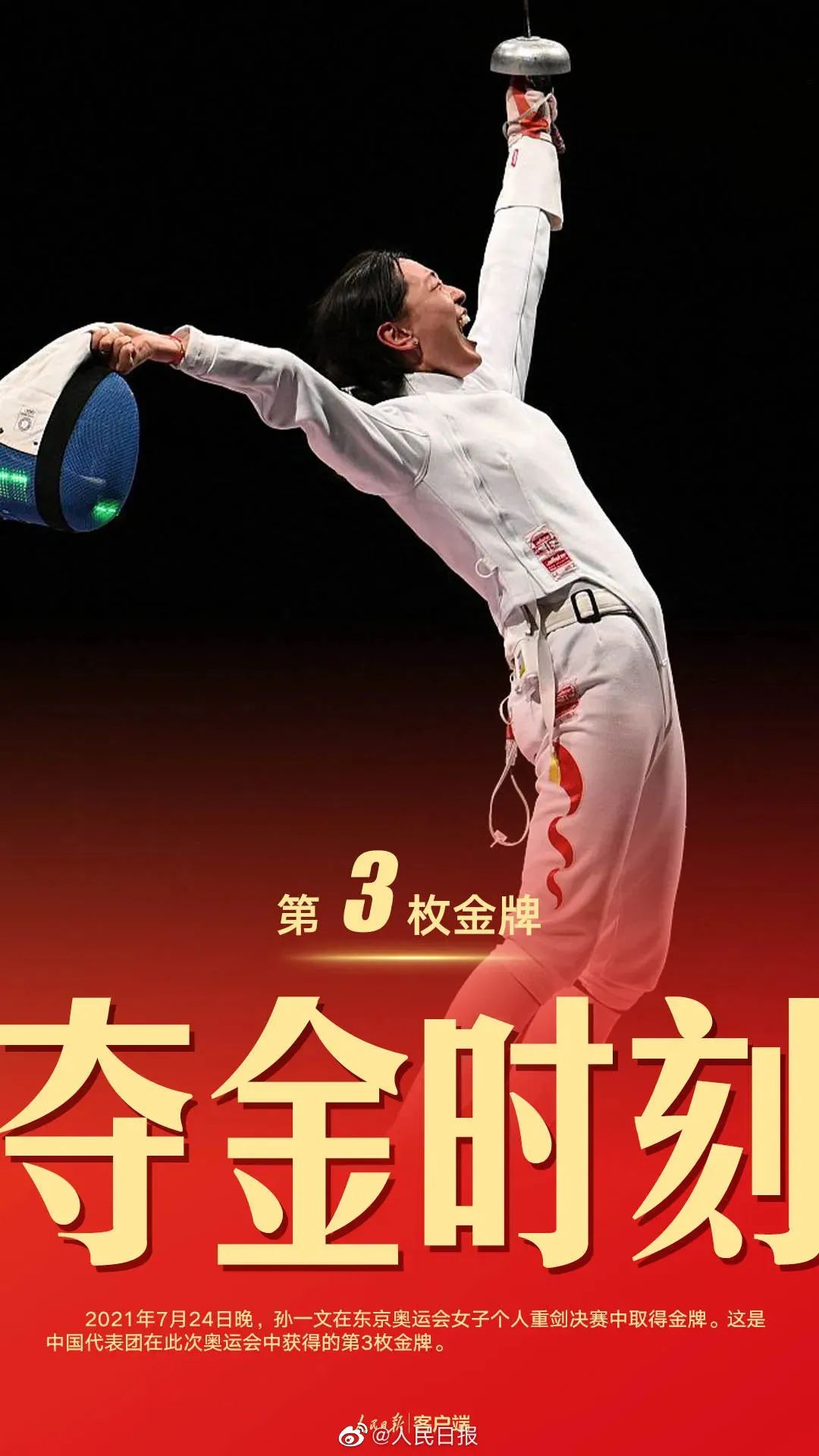

2021年即将过去,这一年因为疫情很多赛事都经历了延期举办,特别是东京奥运会中国队在距离比赛还剩两天的时候依然在金牌榜独占鳌头,这是中国队第一次能够本土以外的奥运会赛场如此紧咬美国队,这其中自然也少不了新生一代00后的贡献。 东京奥运会有15名00后运动员获得了冠军,00后们在2021年迎来了自己的第一个集体爆发之年。 在其他项目里中国00后也是多点开花,他们有的为中国的强势项目守住优势,有的在弱势项目迎来突破,甚至有的人在朝着历史第一人前行。 当有人感叹00后们出生于温室缺乏勇气时,体育场上的小将们正在登场。 今天盘点2021年中国体坛给人留下深刻印象的十大00后新星,他们是现在的担当也是未来的希望。 第十位:王楚钦 2000年5月11日出生 乒乓球王楚钦是国乒男队第一位成名的00后球员,同样也被很多人寄予希望,在龙蟒獒渐渐退出时,国乒除了樊振东还需要更多的人顶上,而日本推出了自己的00后小将张本智和一度气势高涨,此时王楚钦迎来了属于自己的机会,国乒00后王楚钦登场。 东京奥运会上作为P卡选手未能登场,但显然他已经成为了国乒备战巴黎重要的一环。 奥运会之后他先是和马龙搭档拿下全运会男双金牌,后又与孙颖莎搭档拿下休斯顿世乒赛混双金牌,他可能会成为巴黎奥运会中国队力争混双金牌的第一选择,毕竟在东京这枚金牌是被日本队获得,王楚钦很可能会在未来被委以重任。 第九位:颜丙涛 2000年2月16日出生 斯诺克别以为中国斯诺克的舞台上只有丁俊晖撑场面,颜丙涛正在成为这项比赛里新的“中国偶像”,早在2017年他就凭这在北爱尔兰公开赛闯入决赛的表现一举成名,成为赛会历史上最年轻的排名赛决赛选手。 他曾当选2019-20赛季WST十佳球员。 2021年颜丙涛在斯诺克大师赛决赛上以10:8战胜传奇希金斯,获得职业生涯首个三大赛冠军。 如今他的世界排名已经排到了第10位,他成为了继奥沙利文之后最年轻的三大赛冠军。 如今他和丁俊晖的排名都位于世界前十的水平,组成了斯诺克领域的“中国双骄”,对于年轻的颜丙涛未来还有更多的记录等着他去创造,年轻就是他的资本。 第八位:管晨辰 2004年9月25日 体操奥运会上的“袋鼠摇”让人们记住了这个可爱的湖北女孩,在经历了里约奥运会中国体操队的大溃败之后,东京奥运会中国体操队卷土重来,在女子平衡木比赛17岁的管晨辰将冠军收入囊中,她是中国体操第一位00后奥运金牌获得者。 2021年管晨辰被共青团中央、中华全国青年联合会授予中国青年五四奖章。 后又被授予全国五一劳动奖章。 第七位:张家齐 2004年5月28日 跳水17岁的张家齐已经是中国跳水三小只的“大姐”,软萌的她在奥运会上吸粉不少,场下萌萌的她在场上却是猛猛的,12岁第一个全国冠军,14岁第一个世界冠军,17岁她已经将自己的名字刻进了奥运冠军的名单里。 2019年第一次和陈芋汐搭档,2年后就已经在十米台双人的项目无人可敌,她和陈芋汐获得了东奥女子十米台双人的冠军,全运会又获得该项目第一,并在入选了2021年福布斯中国30 Under 30榜名单。 第六位:陈芋汐 2005年9月11日 跳水陈芋汐是中国跳水的“三小只”其中之一,16岁的年纪已经站在了奥运会最高的领奖台上,她的出现彰显的是中国跳水十米台的底蕴,同时也面临着残酷的竞争,出生于体育世家的她6岁从体操转到跳水,13岁已经是全国跳水冠军。 2021年7月27日,在东京奥运会跳水女子双人十米跳台比赛中,初次亮相奥运赛场的陈芋汐/张家齐以363.78分的成绩夺得冠军;而在一周后举行的个人赛中她也以预赛第一的成绩闯进决赛,最终收获亚军。 全运会上她又获得了10米台双人冠军和单人亚军。 第五位:李雯雯 2000年3月5日出生 举重李雯雯彰显的是新一代的中国力量,这个中国女子87公斤级以上运动员2018年才初出茅庐,三年的时间她已经成为中国女子举重该项目的夺金点。 2021年8月2日,在2020东京奥运会举重女子87公斤以上级决赛中,李雯雯获得冠军。 她被很多人称作“大可爱”,她有着00后俏皮可爱的一面,吃苦能练,在东京奥运会的领奖台她给所有国人比了一个大大的爱心,在赛前她还曾上过一次热搜,因为怕把组委会提供的纸板床睡塌她选择了睡地铺,就这个睡在地上的姑娘用压倒性的优势拿下了冠军。 第四位:杨倩 2000年7月10日 射击东京奥运会的首金获得者,2021年7月24日,杨倩以251.8环的成绩获得2020年东京奥运会射击女子10米气步枪项目金牌,3天后又搭档杨皓然获得2020年东京奥运会射击10米气步枪混合团体金牌,她是中国射击队第一个单届奥运会双金王。 接下来的全运会她拿下女子10米气步枪铜牌。 杨倩在奥运会期间被调侃“放暑假顺便拿个奥运冠军”除了射击运动员,她还有个身份是清华大学经管学院大三学生,2018年通过体育特招进入清华大学,2021年被评为全国最美大学生候选人名单,并且捐赠30万元设立“华倩”慈善基金,助力教育体育事业。 第三位:孙颖莎 2000年11月4日 乒乓球孙颖莎在奥运会期间的热度甚至比获得女单冠军的陈梦更高,因为她在女单比赛中以一个干净利落的4:0阻击了女乒最大对手伊藤美诚,人送外号“人间止藤片”。 2021年是孙颖莎的丰收之年,作为女乒最年轻的选手参加了东京奥运会,女单决赛不敌陈梦获得亚军,帮助女团获得金牌。 全运会她又拿下了女单银牌。 世乒赛和王楚钦搭档获得混双金牌,和王曼昱搭档获得女双金牌,女单决赛负于王曼昱夺银。 她可能是未来国乒双打项目最稳的点,同时在单打拿下了三个亚军,她很强但还需要蜕变。 第二位:谷爱凌 2003年9月3日出生 自由式滑雪谷爱凌是一位归化选手,2022年的冬奥会很可能是中国队的最大惊喜,她有着一连串优秀的履历,雪上项目运动员17岁已经拿下了世界冠军,一名超级学霸18岁进入了斯坦福大学,还有模特的身份15岁就开始登上时尚杂志的封面,随着冬奥会越来越近她可能会成为未来中国体育界的顶流。 作为中美混血15岁成功转国籍为中国,说着一口流利的中文,她是自由滑雪项目的天才少女,2018年到现在已经拿下了11个世界级比赛的冠军头衔,在刚刚结束的两站世界杯分站赛中谷爱凌拿下三金一银,在本届冬奥会上,谷爱凌将参加自由式滑雪U型池、坡面障碍技巧、大跳台三个项目,每个项目她都具备冲击金牌的实力。 第一位:全红婵 2007年3月28日 跳水如果谷爱凌的经历已经称得上神奇,那么全红婵简直就是不可思议的奇才。 如果不是奥运会延期14岁的全红婵根本不会获得奥运会参赛资格。 2021年5月,全红婵在2021年全国跳水冠军赛暨东京奥运会选拔赛、全运会跳水资格赛女子单人十米跳台冠军的身份获得参赛资格。 3个月后她用五跳三个满分动作,466.2总分创女子10米跳台历史最高分纪录夺得2020东京奥运会跳水女子单人10米跳台金牌,她的一连串表现连伏明霞和郭晶晶这样的跳水名将都感叹“难以置信”,高敏甚至直言“全红婵是上天给中国跳水的礼物。 ”她的奥运会五个动作其实总共的学习时间只有三周,但她跳出了历史第一的得分。 全运会上,她又获得了10米台女子单人冠军和团体冠军。 这些00后们已经开始书写自己的传奇,一代又一代的运动员们不断超越和进取才有如今中国作为世界体育强国的底气,他们身上继继承了中国体育人吃苦耐劳的传统,同时也有新时代的表达,软萌的跳水三小只,颜值与实力兼备的谷爱凌,可爱又霸气的孙颖莎都带代表着中国体育新的可能……他们不同于以往有了新的个性,从他们的身上传递着中国体育的正能量。 另一方面这份名单里热门项目比如篮球与足球并没有球员入围,男篮如郭昊文、男足如朱辰杰不要说世界,就算在亚洲范围内依然称不上顶尖,中国体育真正从强国走向大国还需要一定的时间,但有了新一代00后的披荆斩棘相信一个成长的中国会给世界一份答卷。

中国体坛2021年度十大00后:王楚钦排名第几?

2021年即将过去,这一年因为疫情很多赛事都经历了延期举办,特别是东京奥运会。 中国队在距离比赛还剩两天的时候依然在金牌榜独占鳌头,这是中国队第一次能够本土以外的奥运会赛场如此紧咬美国队,这其中自然也少不了新生一代00后的贡献。 东京奥运会有15名00后运动员获得了冠军,00后们在2021年迎来了自己的第一个集体爆发之年。 在其他项目里中国00后也是多点开花,他们有的为中国的强势项目守住优势,有的在弱势项目迎来突破,甚至有的人在朝着历史第一人前行。 当有人感叹00后们出生于温室缺乏勇气时,体育场上的小将们正在登场。 今天,我们盘点2021年中国体坛给人留下深刻印象的十大00后新星,他们是现在的担当也是未来的希望。 第十位:王楚钦(2000年5月11日出生,乒乓球)作为国乒男队第一位成名的00后球员,王楚钦同样也被很多人寄予希望。 在龙蟒獒渐渐退出时,国乒除了樊振东还需要更多的人顶上。 而日本推出了自己的00后小将张本智和一度气势高涨,此时王楚钦迎来了属于自己的机会,国乒00后王楚钦登场。 东京奥运会上作为P卡选手未能登场,但显然他已经成为了国乒备战巴黎重要的一环。 奥运会之后他先是和马龙搭档拿下全运会男双金牌,后又与孙颖莎搭档拿下休斯顿世乒赛混双金牌。 他可能会成为巴黎奥运会中国队力争混双金牌的第一选择,毕竟在东京这枚金牌是被日本队获得。 王楚钦很可能会在未来被委以重任。 第九位:颜丙涛(2000年2月16日出生,斯诺克)别以为中国斯诺克的舞台上只有丁俊晖撑场面,颜丙涛正在成为这项比赛里新的“中国偶像”。 早在2017年他就凭这在北爱尔兰公开赛闯入决赛的表现一举成名,成为赛会历史上最年轻的排名赛决赛选手。 他曾当选2019-2020赛季WST十佳球员。 2021年颜丙涛在斯诺克大师赛决赛上以10:8战胜传奇希金斯,获得职业生涯首个三大赛冠军。 如今他的世界排名已经排到了第10位,他成为了继奥沙利文之后最年轻的三大赛冠军。 如今他和丁俊晖的排名都位于世界前十的水平,组成了斯诺克领域的“中国双骄”,对于年轻的颜丙涛未来还有纤型更多的记录等着他去创造,年轻和伏就是他毁棚猜的资本。 第八位:管晨辰(2004年9月25日出生,体操)奥运会上的“袋鼠摇”让人们记住了这个可爱的湖北女孩。 在经历了里约奥运会中国体操队的大溃败之后,东京奥运会中国体操队卷土重来。 在女子平衡木比赛17岁的管晨辰将冠军收入囊中,她是中国体操第一位00后奥运金牌获得者。 2021年管晨辰被共青团中央、中华全国青年联合会授予中国青年五四奖章。 后又被授予全国五一劳动奖章。 第七位:张家齐(2004年5月28日出生,跳水)17岁的张家齐已经是中国跳水三小只的“大姐”。 软萌的她在奥运会上吸粉不少,场下萌萌的她在场上却是猛猛的。 12岁第一个全国冠军,14岁第一个世界冠军,17岁她已经将自己的名字刻进了奥运冠军的名单里。 2019年第一次和陈芋汐搭档,2年后就已经在十米台双人的项目无人可敌。 她和陈芋汐获得了东奥女子十米台双人的冠军,全运会又获得该项目第一,并在入选了2021年福布斯中国30 Under 30榜名单。 第六位:陈芋汐(2005年9月11日出生,跳水)陈芋汐是中国跳水的“三小只”其中之一,16岁的年纪已经站在了奥运会最高的领奖台上。 她的出现彰显的是中国跳水十米台的底蕴,同时也面临着残酷的竞争。 出生于体育世家的她6岁从体操转到跳水,13岁已经是全国跳水冠军。 2021年7月27日,在东京奥运会跳水女子双人十米跳台比赛中,初次亮相奥运赛场的陈芋汐/张家齐以363.78分的成绩夺得冠军;而在一周后举行的个人赛中她也以预赛第一的成绩闯进决赛,最终收获亚军。 全运会上她又获得了10米台双人冠军和单人亚军。 第五位:李雯雯(2000年3月5日出生,举重)李雯雯彰显的是新一代的中国力量,这个中国女子87公斤级以上运动员2018年才初出茅庐,三年的时间她已经成为中国女子举重该项目的夺金点。 2021年8月2日,在2020东京奥运会举重女子87公斤以上级决赛中,李雯雯获得冠军。 她被很多人称作“大可爱”,她有着00后俏皮可爱的一面,吃苦能练,在东京奥运会的领奖台她给所有国人比了一个大大的爱心,在赛前她还曾上过一次热搜,因为怕把组委会提供的纸板床睡塌她选择了睡地铺,就这个睡在地上的姑娘用压倒性的优势拿下了冠军。 第四位:杨倩(2000年7月10日出生,射击)东京奥运会的首金获得者,2021年7月24日,杨倩以251.8环的成绩获得2020年东京奥运会射击女子10米气步枪项目金牌,3天后又搭档杨皓然获得2020年东京奥运会射击10米气步枪混合团体金牌,她是中国射击队第一个单届奥运会双金王。 接下来的全运会她拿下女子10米气步枪铜牌。 杨倩在奥运会期间被调侃“放暑假顺便拿个奥运冠军”除了射击运动员,她还有个身份是清华大学经管学院大三学生,2018年通过体育特招进入清华大学,2021年被评为全国最美大学生候选人名单,并且捐赠30万元设立“华倩”慈善基金,助力教育体育事业。 第三位:孙颖莎(2000年11月4日出生,乒乓球)孙颖莎在奥运会期间的热度甚至比获得女单冠军的陈梦更高,因为她在女单比赛中以一个干净利落的4:0阻击了女乒最大对手伊藤美诚,人送外号“人间止藤片”。 2021年是孙颖莎的丰收之年,作为女乒最年轻的选手参加了东京奥运会,女单决赛不敌陈梦获得亚军,帮助女团获得金牌。 全运会她又拿下了女单银牌。 世乒赛和王楚钦搭档获得混双金牌,和王曼昱搭档获得女双金牌,女单决赛负于王曼昱夺银。 她可能是未来国乒双打项目最稳的点,同时在单打拿下了三个亚军,她很强但还需要蜕变。 第二位:谷爱凌(2003年9月3日出生,自由式滑雪)谷爱凌是一位归化选手,2022年的冬奥会很可能是中国队的最大惊喜。 她有着一连串优秀的履历,雪上项目运动员17岁已经拿下了世界冠军,一名超级学霸18岁进入了斯坦福大学,还有模特的身份15岁就开始登上时尚杂志的封面。 随着冬奥会越来越近她可能会成为未来中国体育界的顶流。 作为中美混血15岁成功转国籍为中国,说着一口流利的中文,她是自由滑雪项目的天才少女。 2018年到现在已经拿下了11个世界级比赛的冠军头衔,在刚刚结束的两站世界杯分站赛中谷爱凌拿下三金一银,在本届冬奥会上,谷爱凌将参加自由式滑雪U型池、坡面障碍技巧、大跳台三个项目,每个项目她都具备冲击金牌的实力。 第一位:全红婵(2007年3月28日出生,跳水)如果谷爱凌的经历已经称得上神奇,那么全红婵简直就是不可思议的奇才。 如果不是奥运会延期14岁的全红婵根本不会获得奥运会参赛资格。 2021年5月,全红婵在2021年全国跳水冠军赛暨东京奥运会选拔赛、全运会跳水资格赛女子单人十米跳台冠军的身份获得参赛资格。 3个月后她用五跳三个满分动作,466.2总分创女子10米跳台历史最高分纪录夺得2020东京奥运会跳水女子单人10米跳台金牌,她的一连串表现连伏明霞和郭晶晶这样的跳水名将都感叹“难以置信”,高敏甚至直言“全红婵是上天给中国跳水的礼物。 ”她的奥运会五个动作其实总共的学习时间只有三周,但她跳出了历史第一的得分。 全运会上,她又获得了10米台女子单人冠军和团体冠军。 这些00后们已经开始书写自己的传奇,一代又一代的运动员们不断超越和进取才有如今中国作为世界体育强国的底气。 他们身上继承

国乒趣味问答:陈梦向往浪漫,王楚钦的男神是奥沙利文和杜兰特

国乒奥运模拟赛落幕之后,球迷们又陷入了一段没有比赛的日子,接下来的时间,国乒众将将会在海南陵水继续集训,毕竟东京奥运会还没有到来,通过这次比赛,教练组的成员们应该看到了球员们目前的不足。 别忘了,刘国梁给国乒制定过目标,即使在困难时期,奥运5金依旧不改。 近日,国乒队员们参加了趣味问答,从中我们能了解到生活中的国乒队员是怎样的。 提到此前15天的假期结束,大家最舍不得的是什么?国乒铁人许昕真是顾家好男人,直言最舍不得的是老婆孩子,刘诗雯的回答是家里的狗狗,作为单身的选手,陈梦、王曼昱、王楚钦、陈幸同自然最舍不得的还是父母、亲人。 想想运动员们在赛场上厮杀为国争光,但是最艰难的还是平日训练的时候,为了取得好成绩,他们一直在努力,成家的如马龙、许昕、刘国梁等教练,与家人聚少离多,没成家的与父母也是很少见面,好在现在的视频通讯比较方便,能够解决亲人的相思之苦。 媒体随后问了第二个问题,询问众将“如果能和自己的男神或者女神共度一天,你希望怎么过?”顾家好男人许昕依旧选择和家人过最幸福。 刘诗雯选择和对方一起护肤美甲逛街,看起来小枣很在意日常保养,而她选择的对方虽然没有解释男女,但明显像是女神。 陈梦的回答是“烛光晚餐”。 不难发现,女乒世界第一虽然在赛场上非常凶悍,面对伊藤美诚也从不手软,但是生活中还是一个非常喜欢浪漫的姑娘。 犹记得上次情人节期间,陈梦面对媒体的提问就说自己希望在浪漫的场景下,最好有旋转木马的地方接受对方表白。 还等什么?机会摆在你们面前啊。 王楚钦的回答让人印象深刻,他说:“奥沙利文教教我打台球,杜兰特教教我篮球。 ”咱国乒00后世界冠军是真的喜欢运动,直接点名火箭和杜兰特,台球、篮球都想一把抓,而且很明显,他选择的都是台球和篮球两个领域的佼佼者,是他的男神没错了。 赛场上的他们是多么奋勇,但是生活中的国乒队员其实和我们很像,希望他们继续努力,未来取得自己满意的成绩,我们也会为国乒继续加油。