出品丨 搜狐美食 栏目丨 风味流派

葱烧万寿参、灌汤空心龙虾球、炸烹大虾,以 “官府菜”为底蕴的鲁菜,千年后可为阳春白雪亦可是下里巴人;肝膏汤、口蘑烧鸡趾、枣泥山药糕,一道道古籍中的菜品,重新拥有了鲜活的“生命”。在奇石假山、亭台楼阁之间,北京瑰丽酒店行政总厨张少刚正在研究着地道的京鲁菜。

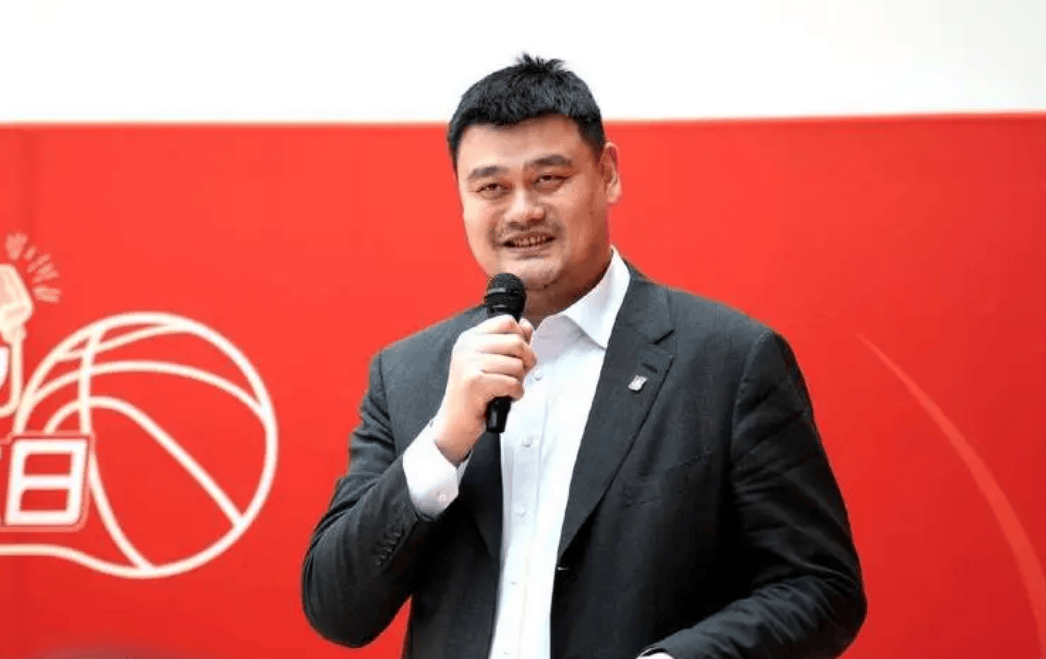

张少刚于1989年进入“老北京八大楼”之一的“泰丰楼饭庄”学习厨艺,师从“烹饪大师”李启贵,至今已有30多年的烹饪经验。他曾在第六届烹饪技能大赛荣获热菜金奖,斩获中国厨师节“金厨奖”,频频受邀参与央视美食节目,为多位国家元首亲自烹饪菜肴备受好评。

今天,搜狐美食「风味流派」栏目对话京鲁菜大师、北京瑰丽酒店乡味小厨主厨张少刚,了解古书中传统珍馐菜品重焕生机的秘密。

十年沉淀学徒,“减法亦是加法”

1989年入行的张少刚,如今已经在厨师行业走过了第36个年头。而光是从开生的小工到正式端上炒菜的大勺,张少刚就走过了十年。“ 从开生、料青、打荷、配菜再到火眼一个档口一个档口地熬,能炒上菜是很不容易的。 ”

张少刚告诉搜狐美食,学厨过程中严格的训练为他打下了扎实的底子。“ 那时候我们差不多3天要开150条鳜鱼,鳜鱼背上有多少根刺我都清清楚楚。等洗完澡回到家,发现身上还有鱼鳞。这种情况下练出来的本事别人问不住你。 ”

按照张少刚的话,作为厨师,天上飞的、地上爬的、水里游的......各种食材都要了然于心。“山东寿光的蔬菜、莱芜的姜、渤海大虾、包括鳎目鱼等等,都是很好的食材。”什么季节用什么料、用什么产地的料,怎样搭配才营养均衡,一直是张少刚不断思考的问题。

对于京鲁菜而言,除了食材,烹调技法也是重中之重。而面对市面上纷繁复杂的烹饪形式,张少刚认为“做减法”更重要。“ 现在很多创新的菜都是昙花一现,还得是老菜吃得最舒服。 ”

金鳞赤尾的糖醋鱼作为京鲁菜的重要代表,不断被现代大厨们翻新花样。而张少刚看来,仅用盐、糖、醋三味调料,再用淀粉勾汁,就可以还原出地道正宗的糖醋鱼。“很多刚上手的大厨学的都是让鱼翘起来尾巴,金灿灿的很漂亮。但我不那么做,为了方便食用,我把头、尾都保留,鱼肉片成片,很多老食客吃起来都感到很亲切。”

回归质朴、激发原味,在张少刚看来,“减法”亦是另一种形式的“加法”。

“我非常反感中餐厨师手里拿的不是炒勺而是镊子”, 面对只注重感官设计而忽略味觉体验的做法,张少刚认为这是本末倒置。“中餐是世界上最复杂的烹饪体系,鲁菜中就有炸、熘、爆、炒、烹、烧、扒等数十类烹饪手法,光是一个‘爆’就有盐爆、葱爆、酱爆、油爆等,现在市面上新京菜呈现形式新了,但烹调方法反而少了。”

十年沉淀学徒,对于食材和烹饪的苛刻要求让他一路在京鲁菜的烹饪道路上越走越远,而回头溯源,张少刚发现浩瀚菜系仍有漫长的学问等待挖掘。

京鲁菜味型复杂

概括特点唯有“包容”二字

张少刚告诉搜狐美食,自己很爱研究历史文化,而这也让他对京鲁菜有了更深的理解。

“ 伊尹作为烹饪界的鼻祖,就是山东人。孔子也是山东人,他很早就提出‘食不厌精、快不厌细’。明太祖朱元璋也是山东人。山东菜自然发扬光大,和京菜有着水乳交融的关系。 ”谈及京鲁菜的历史文化,张少刚神采奕奕。

进入现代,随着经济文化的繁荣发展、交通运输的愈发便利,越来越多其他菜系的菜品进京,“你像现在湘菜、粤菜在北京占的比例也是很大的。”张少刚告诉搜狐美食。

茉莉竹荪肝膏汤原本是川菜名菜,但张少刚将其做出改良,引入了京鲁菜餐厅。“原来他们是用猪肝制作,但是味道很腥。我改良之后将鹅肝打成泥,再加入蛋清重新定型,又取新鲜的茉莉花出餐前撒至盅盖里,得到了很多食客的好评。”

除了兼收并蓄,引入其他菜系百花齐放,京鲁菜的包容还体现在“走出去”的过程中。

“拔丝”作为京鲁菜中常使用的烹饪技法,食客们耳熟能详的便是拔丝香蕉、拔丝地瓜、拔丝苹果等。然而在意大利交流时,一道“拔丝奶酪”让张少刚突破了“拔丝”的边界。

“ 当时一位意大利富人让我用意大利的食材做中餐,我就想到做一道拔丝马苏里拉,他们第一次吃奶酪还能拔那么长的丝,直接傻眼了 。”张少刚回忆,当时的烹饪工具也很苛刻,“他们那边的锅不像中国的炒锅是有弧度的,完全是一个平面,但凡当年我学拔丝的功底没那么扎实,直接就杵在那了。”如今,拔丝奶酪也成为乡味小厨的一道必点菜。

京鲁菜传承需“进三步退两步”

都说菜系的发展要恪守“传承不守旧,创新不忘本”的原则,张少刚正在努力的,是让古籍里的菜品重新鲜活起来。

以一道枣泥山药糕为例,《红楼梦》第11回王熙凤去探望生病的秦可卿,与秦可卿告别时,听其说道,“ 昨日老太太赏的那枣泥馅的山药糕,我倒吃了两块,倒像克化的动似的。 ”这一句“枣泥馅的山药糕”给了张少刚启发。

顾名思义,枣泥山药糕的原材料即是枣泥和山药。张少刚使用新疆的和田大枣打成泥,又历经数次推翻和尝试以山药为甜品制皮、塑形,终于让《红楼梦》里的吃食走进现实。

除此之外,诸如“炸烹大虾带皮”“口蘑烧鸡趾”等都是即将失传的菜品。或是由于烹饪难度大,或是由于食材讲究,越来越多地道的菜品正在走向末路。而张少刚希望,京鲁菜大厨们能共同努力,让菜品消失的脚步慢一点。

“ 梅兰芳先生曾经说过,人生要进三步退两步,对于京鲁菜的传承也是如此。 ”张少刚告诉搜狐美食,一道地道的酱爆鸡丁精髓就在于炒酱,讲究一个“吃完盘子不见酱”, 而这道菜徒弟想要出师,需要十年左右。 再如干炸里脊,虽然是京鲁名菜,但对火候的要求极高,常常每个师傅出品都有差别,标准化很难把控。“ 现在我们在饭店里已经很难看到这道菜了 。”因此,创新不忘溯源,才是京鲁菜能长久发展的要义。

“ 都说传承传承,实际上,得先有‘承’才能‘传’ 。”想要更好地“承”就要注重对食物的感受。“ 其实你们发没发现,菜品名字里的‘酸辣’‘糖醋’的名字不是瞎起的,是有味觉顺序的。一定是先感觉到酸再感觉辣,先尝到甜味再感觉到醋味。 ”

对于年轻一代大厨,张少刚的建议是“不要急功近利”,踏实沉淀,将老一辈的技艺钻研透了,才是最关键的。

鲁菜的特点

鲁菜的特点如同它所在地域一样,受儒家文化思想的影响,以和为主。 五味调和百味香。 注重味道不寡,辣菜不是特辣,酸的味道也不是很冲。 讲究烹调技法,原料上取材广泛,禽畜山珍,河海鱼鲜。 无所不包。

四大菜系之首

四大菜系之首为鲁菜。 汉族传统四大菜系之一的鲁菜发端于春秋战国时的齐国和鲁国(今山东地区),历史悠久,影响广泛。 其孕育期可追溯于春秋,秦汉进一步发展,南北朝时期已趋于成熟,宋代自成一大菜系,明清时期大量菜品进入宫廷。 鲁菜选料考究,刀工精细,技法全面,调味平和,菜品繁多,对火候的要求尤为苛刻严格,强调鲜脆嫩的成菜效果。 中低档大众菜往往葱香酱香突出,以炒、烧为主,佐面食为妙,在我国以面食为主地区广泛流行;高档菜品常用高汤,水发海参、新鲜鲍鱼、鱼翅、泰山赤鳞鱼等名贵食材,多用扒、蒸等技法,具有宫廷菜、官府菜的流风余韵,“堂堂正正,不走偏锋”,成菜大方古朴,口味鲜美纯正,符合儒家饮馔美学要求,宴席隆重丰盛,讲究礼仪。 鲁菜在中国饮食文化中有举足轻重的地位:中国饮食对精细的追求以及五味调和的饮食哲学都发端于鲁地;鲁菜在四大菜系中最具自发型菜系的特点,各地方菜系的多种基本烹饪技法大多发源于鲁菜;受宫廷官府的影响,鲁菜中有大量菜品极端考验厨艺,鲁菜担负着保留传统饮食文化精髓的沉重责任。 鲁菜,因其源于古称”齐鲁之邦” 的 山东而得名, 是中国最早的地方风味菜, 是中国著名的四大菜系之一。 鲁菜的形成与发展,是由山东的历史文化、地理环境、经济条件和习俗风尚所决定的。 山东是中国儒家文化的发祥地,孔子的 “ 食不厌精, 脍不厌细” 对鲁菜的发展有着深 刻的影响。 丰富的资源和古老的文化传统, 为鲁菜的形成和发展提供了优越的客观条件。 山东位于黄河下游, 气候温和, 物产丰富, 蔬菜种类繁多且品质优良, 号称 “ 世界三大菜园之一”。 章丘的大葱、苍山的蒜、莱芜的姜、胶州的白菜、潍坊的萝卜等,都是蜚声海内外的优质蔬菜。 水果产量居全国首位, 且品质极佳, 如烟台苹果、莱阳梨、乐陵小枣、德州西瓜、肥城桃等, 在全国都是赫赫有名的。 水产品产量在全国居第三位。 鱼翅、海参、对虾、加吉鱼、比目鱼、鲍鱼、西施舌、扇贝、红螺等海产品, 驰名中外。 山东酿造业历史悠久, 如洛口的食醋、济南的酱油、即墨的老酒等, 都是久负盛名的佳品。 丰富的物产, 为鲁菜的发展提供了丰富的物质资源。 早在春秋战国时期,齐鲁肴馔便崭露头 角, 它以牛、羊、猪为主料, 还 善于制作家禽、野味和海鲜。 对当时的烹饪要求及风尚嗜好, 有许多文字记载。 在西周、秦汉时期, 鲁国都城曲阜和齐国都城临淄, 都是相当繁华的城市, 饮食行业盛极一时, 名厨辈出。 齐桓公的宠臣易牙, 在得志前就是一个高明的厨师。 《礼记》 一书对膳、食、 饮、烩、脯、 羹、珍 等,从原料搭配、烹调方法到调味要求,都做了专门的记述。 《礼记・内则 》 称 “ 调和方法, 因料而用;五味之用, 因时而易”。 对调味的要求是 “ 凡和春多酸, 夏多辛, 冬多咸, 调以滑甘” 。 《礼记》 已基本概述了烹、煮、烤、 烩、炮等 多种烹调方法和 要求。 由此可见,史料中关于烹饪理论的论述,有许多是来自齐 鲁之邦的, 它 们在这 些地 区广为流传, 相沿成习,从而奠定了鲁菜系的基础。 汉魏六朝时期, 鲁菜演进 较快。 贾思勰在 《齐民要术》 中, 对黄河流域特别是山东地区的烹调方法, 做了较为全面的总结。 书中提到的煎、烧、爆、炒等方法, 仍在鲁菜中广为运用。 书中还记述了一些名菜的制作方法, 蜚声中外的烤鸭、烤乳猪, 在当时已在这个地区广为流传。 《齐民要术》 中有关烹饪的论述, 对鲁菜系的形成和发展产生了深远的影响。 历经隋、唐、宋、金各代的提高和锤炼,鲁菜逐渐成为北方菜的代表。 到了元、明、清时期, 鲁菜保持古朴的情韵, 学习了其他菜系的长处, 又有了新的发展。 这时鲁菜大量进入宫廷, 成为御膳的珍馐,并在我国华北、东北等地区广为采用。 至近代,为适应多种需要,厨师们在继承传统技艺的基础上,巧运匠心,竞相献艺,不断烹制新菜, 改进研制了不少采用多种原料配置、 运用 多种加工技 法、兼备多种口味特色、讲究多种艺术造型的新菜品, 使鲁菜在保持传统风味的基础上,向着加工更精细、造型更美观以及科学配膳等方向推进了一大步。 山东各地的地理差异较大, 各地的自然环境、物产和习俗不尽相同, 因而形成了鲁中及黄河下游、胶东沿海和鲁南及西南三大食风区, 其菜各有千秋, 并流传下来许多名吃名菜。 鲁中及黄河下游食风区包括以济南为中心的泰安、潍坊、淄博、德州、惠民、聊城、东营等地。 济南风味是鲁菜的主体, 在山东境内影响极大。 济南菜以汤菜最为著名, 俗话有“ 唱戏的腔, 厨师的汤” 其清汤、奶汤制 法在《 齐民 要术》 中 都有记 载, 济南 菜注重爆、炒、烧、炸、烤、氽等烹调方法。 济南菜讲究实惠,风格浓重、浑厚, 清香、鲜嫩。 自清代以来鲁菜分为“ 福山帮” 和“济南帮”。 济南菜又分为“历下派” 淄潍派” 和“ 泰素派” 等。 “济南历下派: 汤菜特别讲究清鲜爽口, 鸡鸭菜肴注重用甜面酱调味, 并以甜、咸、酱香浓郁见长, 其变化型有酱香、酱汁、葱酱、糖酱等, 代表菜肴较多, 如糖酱鸭块、酱焖鳜鱼” 等。 爆菜是山东代表菜式,胶东、济南均长于此法, 但又有 区别。 济南爆菜历史悠久。 清代文士袁牧曾描述到 “ 滚油爆炒, 加佐料起锅, 以极脆为佳, 此北人法也。 ”油爆双脆、爆肚仁、爆鸡丁均是著名爆菜。 据传, 清末四川总督丁宝桢任山东巡抚时, 用济南名厨周进臣、刘桂祥为家厨, 所制 “ 爆炒鸡丁” 深合丁巡抚的口味, 经常用 以飨客,世称美味,名之为 “ 宫保鸡丁” ( 因丁曾被赐 “ 宫保 ” 。 后丁调任四川总督, 将此菜引入巴蜀。 济南的 “ 糖醋黄河鲤鱼” 被誉为齐鲁名馔。 九转 大肠 是 济南的代表菜肴。 相 传,清光绪年间有一杜姓巨商, 在济南开办 “ 九华楼 ” 酒店。 此人特别 喜欢 “ 九” 字, 干什么都要取 “ 九” 字, 九转本是道 家术语, 表示经过反复炼烧之意。 九华楼所制的 “ 烧大肠”极为讲究, 其功夫犹如道家炼丹之术, 故取名为 “ 九转大肠”。 淄潍菜虽源于济南, 但由于物产、地理位置不同, 形成了自己 的特色。 它 长于烧、 炸、拔丝等技法, 原料则多选肉、禽、蛋, 口味偏于鲜咸, 略甜, 多使用酱油、豆豉。 淄潍菜的代表菜肴有怀胎鲤鱼、拔 丝地瓜、麻花肘子等。 拔丝菜在鲁中地区十分流行, 淄博一带家家能制。 博山豆腐箱” 历 史悠久, 技法独特, 是博山名菜。 相传, 清 乾隆皇帝南巡时, 曾特意到博山瞻仰康熙 时大学士孙廷铨的故 居, 孙家用“ 博山豆腐 箱” 款待。 乾隆吃后赞不绝口,从此 “ 博山豆腐箱” 名扬天下。 泰素菜指以泰安为代表的素菜和寺庙菜肴流派。 泰山建有许多寺庙, 僧道络绎不绝。 泰山以豆腐、白菜、泉水闻名, 被誉为三美, 加上泰山盛产各种菌类、蔬菜, 故泰安地区的素菜制作尤为精巧, 其技法多受济南影响, 以烧、炸、煎、熘、炒见长, 色调淡雅, 口味清鲜滑嫩。 泰素菜的代表菜有锅豆腐、软烧豆腐、炸豆腐丸 子、炸薄 荷、烧二冬、三美豆腐等。 当年爱国将领冯玉祥隐居泰山时, 平日 以豆腐、大白菜、泉水为食, 并为之赋诗作画,倍加称赞。 胶东半岛素有 “ 山东明珠” 之称, 海产品极为丰富。 胶东菜早在春秋时已有相当成就,后经历代发展成为鲁菜的重要组成部分。 胶东菜讲究用料,刀工精细,口味清爽脆嫩,保持菜肴的原汁原味, 长于海鲜制作, 尤以烹制小海鲜见长。 清末以来,胶东菜又形成了以 京、津为代表的 “ 京津胶东菜” 以烟台福山为代表 的“ 本帮胶东菜 ” 以 青岛为 代表 的 “ 改良胶东菜”。 其中本帮菜的主要名菜有: “ 糟熘鱼片” 熘虾” 炸蛎黄” 清蒸加吉鱼” 葱烧海参” 浮油鸡片” 油爆乌鱼花” 红烧大蛤” 油爆海螺 ” 芙 蓉干贝 ” 等。 相 传, 明代兵部尚书郭忠皋回福山探亲, 并将一名福山 名厨带进京城, 名厨名震京城, 成为皇帝的御厨。 御厨告老还乡后数年, 皇帝思念福山的 “ 糟熘鱼片” 派半副銮驾往福山传召老名厨进宫。 后来名厨的家乡被人称为 “ 銮驾庄”。 改良派广泛吸收西餐技艺, 采用果酱、面包等原料制作菜肴。 代表 菜 有: “ 烤加吉 鱼”“ 茄汁菊花鱼” 炸虾 托”“ 咖喱鸡块”“ 氽西施 舌”“ 油爆双花 ”“ 龙凤双腿 ” 等, 其中“ 氽西施舌” 淡爽清新、脆嫩。 相传, 清末文人王绪曾赴青岛聚福楼开业庆典, 宴席将结束时, 上了一道用大蛤腹足肌烹制而成的汤肴, 色泽洁白细腻, 鲜嫩脆爽。 王绪询问菜名, 店主回答尚无菜名, 求王 秀才赐 名。 王绪乘兴写下 “ 西施舌” 三个字。 从此, 此菜得名 “ 西施舌”。 鲁南及鲁西南地区包括临沂、济宁、枣庄、菏泽等。 该地区多为古代鲁国之地, 居民讲究礼仪, 也精于饮食膳事。 如临沂八宝豆豉、临沂羹糁、单县羊肉汤、济宁的甏肉, 均为当地名吃。 其代表菜有 “ 清蒸鳜鱼” 红烧甲鱼” 奶汤鲫鱼” 油淋白鲢” 等。 另外, 孔府菜肴也是鲁菜的重要组成部分, 其制作讲究精美, 重于调味, 工于火候; 口味以鲜咸为主, 火候偏重于软烂柔滑; 烹调技法以蒸、烤、扒、烧、炸、炒见长。 著名的菜肴有 “ 当朝一品锅” 御笔猴头” 御带虾仁 ” 带 子上朝” 怀抱鲤” 神仙鸭 子” 油泼豆莛” 等。 传孔子后裔孔繁坡在清朝任山西同州知州时, 特别喜欢吃鸭子, 他的家厨就千方百计变换烹调技法。 有一次这位厨师将鸭子收拾干净后, 精心调味, 入笼蒸制。 因当时没有钟表, 用燃香计时, 香燃尽后取出鸭子, 味香醇美, 软烂滑腴。 孔知州吃后大加赞赏, 于是赐名 “ 神仙鸭子”。 有一次乾隆来曲阜祭祀孔子, 事毕用膳, 由于不饿而吃 的很少。 衍圣公很着急, 传话让厨师想办法。 厨师正急得团团转, 此时有人送来一筐鲜豆芽, 一个厨师顺手抓了一把豆芽, 放上几粒花椒爆锅, 做好以后送了上去。 乾隆从未吃过这道菜, 出于好奇, 尝了一口, 由于此菜清、香、脆、嫩、爽, 竟大吃了起 来。 从此, “ 炒豆芽” 就 成了孔府的传统名菜。 近年来, 鲁菜大师在继承、发扬、开拓、创新鲁菜方面做出了巨大的 努力, 新派鲁菜、创新鲁菜不断涌现, 使山东的餐饮市场 红红火火, 鲁菜正在竞争 中不 断巩固、发展、壮大。 鲁菜大师王兴兰带团到台湾举办 “ 鲁菜美食 节” 引起了空前轰动, 由 此吸引台湾客商不远万里来济 南 投 资。 时代发展了, 人们的观念变化了, 鲁菜也跟着发展 了。 贾富源大师的“ 迷宗菜”、纪骁峰大师的 “齐鲁胶东菜”、潍坊东方饭店的 “ 板桥宴 ” 等, 都 是在鲁菜的基础上发展变化而来的。 在第十三届中国厨师节上, 青岛汇泉王朝大酒店的 “ 海珍宴”、济南龙泉大酒店的 “ 名泉宴 ” 均 荣 获“ 中华名宴 ” 称号 及 金厨 奖。 在第四 届中国 美食节上,济南桃源大酒店的 “ 桃花源宴” 荣获 了 “ 中华名宴 ” 称号, 天外村 酒楼 的 “ 蟹黄大裙翅”“ 肉末海参”“胶东酱焖鲍” 等菜被评为中国名菜。

鲁菜为什么会成为八大菜系之一

八大菜系之首当推鲁菜。 鲁菜的形成和发展与由山东地区的文化历史、地理环境、经济条件和习俗尚好有关。 山东是我国古文化发祥地之一。 地处黄河下游,气候温和,胶东半岛突出于渤海和黄海之间。 境内山川纵横,河湖交错,沃野千里,物产丰富,交通便利,文化发达。 其粮食产量居全国第三位;蔬菜种类繁多,品质优良,是号称“世界三大菜园”之一。 如胶州大白菜、章邱大葱、苍山大蒜、莱芜生姜都蜚声海内外。