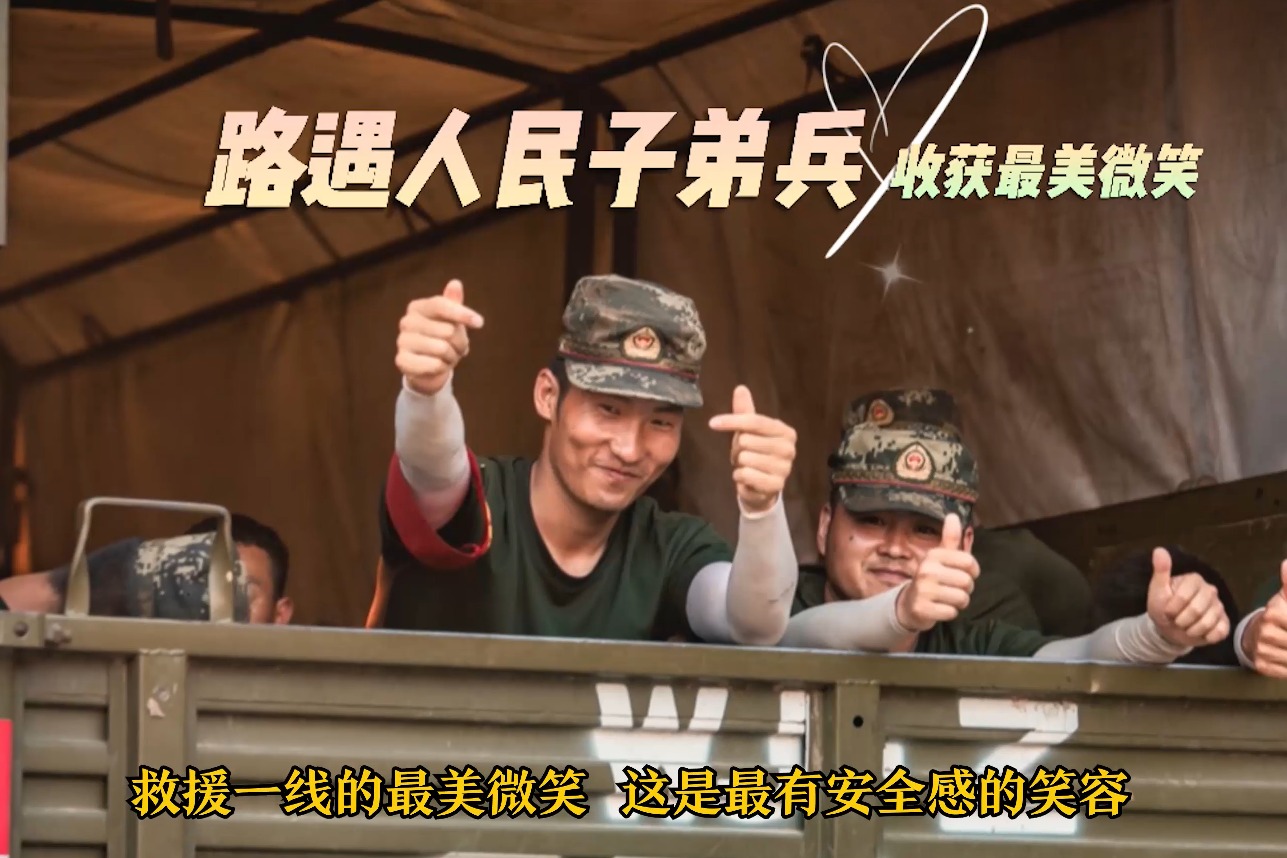

有一种信任,叫“你可以无条件相信人民子弟兵”;有一种安全感,叫“幸好遇到你”;有一种深情,叫“军民鱼水情”……他们知道自己为了谁,我们知道他们为了谁,双向奔赴的温暖汇聚成坚不可摧的力量。我们有最好的人民,我们有最好的人民子弟兵!

现役军人1分钟救出被困3人,这是不是军人的本能?

这绝对是一名现役军人的本能反应,我也看了救人军人的采访视频,他在听到响声后,第一时间想到的就是救人,这是我们可爱的子弟兵对于保护人民生命安全责任感的体现。

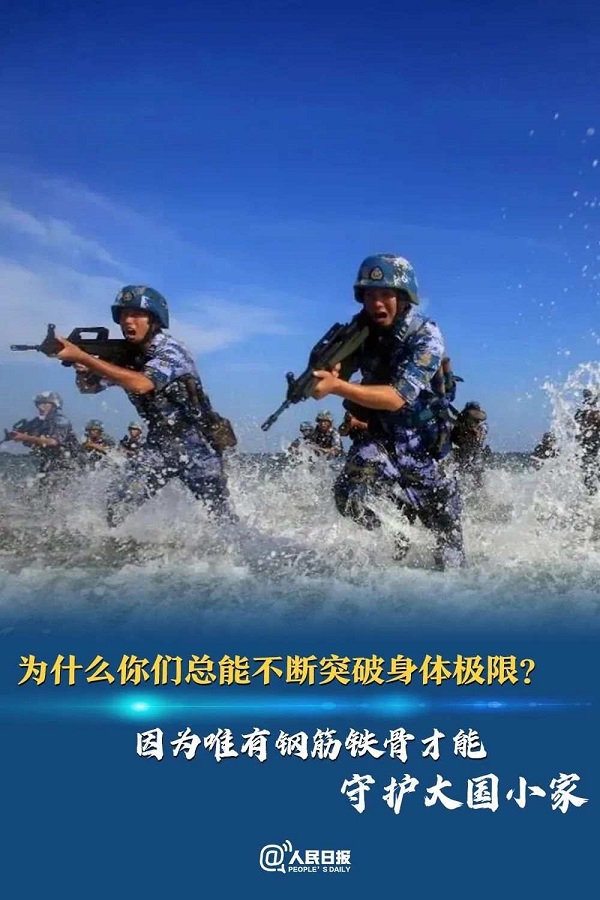

那是什么造就了这名现役军人的救人本能,我想这得益于人民军队对于军人的培养和教育,军人就是人民的守护神,守护国家安全、守护社会平稳、守护人民的生命财产安全。 这样的信念已经深入军人的灵魂,他们的责任就是在人民的生命安全受到威胁的时候第一时间冲上去,这就是军人的责任和担当,这就是军魂。

我们大家都知道,当国家人民遭受灾害的时候,不管是地震、洪水、塌方、泥石流,在第一时间出现在灾区的都是我们的人民子弟兵,我们的子弟兵为人民抗衡大自然、突破自身极限,一直守护到最后一刻。 人民也给予了人民子弟兵充分的尊敬和爱戴,在出现危险的时候看到子弟兵真的比见到亲人还亲,还有安全感。 也正是这样的军民关系,让我们的子弟兵更愿意守护我们可爱的人民。

不光是军人,其实每一个职业都有自己高光高热的时候,我们也经常见到这样的新闻,在有人在公共场所发病或受伤的时候,我们的医生或护士在场的情况下也会第一时间冲上去进行抢救,为病人争取宝贵的时间内,最终挽回了生命,这也是一名医生救人的本能。

那么作为一名普通公民我们是否也有这样的责任感呢,当然应该有,每个职业都有自己的特长,只要在他人需要帮助的时候,不要坐视不管,在自己能力范围内给予他人帮助,这也是社会责任感的一种体现,我希望大家都可以具备这种本能,让社会更加充满正能量。

一夜解放军是人民子弟兵为题写作文

1. 请你以以人民子弟兵为话题自拟题目自选题材结合自己熟悉的事例写一

人们都说父爱如山,母爱如水,老师似烛,朋友似伞。

我要感谢父母,感激老师,感谢朋友,而要感谢的还是人民子弟兵。 1998年,我国遭受了历史上罕见的特大洪水灾害,长江流域,频频告危,人民子弟兵,不顾生死之忧,冲上前去,用身体挡住洪流,取得了抗洪抢险的决定性的胜利。

2008年,南方几省突遭寒流,冰冻三尺,路上车辆严禁通行。 人民子弟兵不惧寒流,马上接受任务,为人民送来水电,铲除路上的冰块,让出门在外的行人得以回家团圆,然而他们却在路上过年。

2008年5月12日2时28分04秒,我国四川汶川发生了突如其来的灾难,史上最据破坏力的大地震,瞬间山崩地裂,家园被毁。 当得知这个消息,人民子弟兵舍小家顾大家,奋不顾身地冲向灾区,争分夺秒,哪里有难去哪里,第一时间赶到,冒着生命危险抢救一个又一个生命,奇迹在他们手中不断创造。

他们打着“我们都是汶川人”的口号展现了空前绝后的团结,中华儿女,不离不弃。 炎黄子孙,不屈不挠,八方凝聚,四海归心,就灾救人,刻不容缓,人民子弟兵英勇无畏,国有大难舍我其谁?这不正是人民子弟兵的写照吗? 感谢人民子弟兵,四川的人民感谢你们,每一个中华儿女感谢你们,我们坚信,在你们的不懈努力下,一切困难将被你们的豪情压倒!在你们的守护下,中华民族长城永立,中国人民对你们致以至高无上的敬意。

2. 我心中的人民子弟兵.作文怎么写

5月12号14时28分,一场无情的灾难--8。

0级地震降临汶川大地,顷刻间城市变为废墟,村庄化为平地,多少生灵被埋在废墟下,多少生命被残酷地夺取。 此时此刻全国人民的心都飞往了汶川,我的心也飞往了汶川,飞往了灾区…… 在这危难时刻,是谁最先到达灾区?是我们的人民子弟兵--中国人民解放军和武警部队官兵,他们不计条件、不顾安危、不怕牺牲、冒着余震的危险,翻山越岭,星夜兼程,滚落的山石挡不住他们前进的脚步,可怕的泥石流阻不住他们救人的决心,他们在第一时间赶到灾区。

在汶川,在北川,在废墟中,在瓦砾下,成千上万的生命在他们的解救下获得了重生,难怪可爱的三岁小男孩朗峥被救出后的第一个动作是向解放军叔叔敬礼。 灾后的那些日子里,从七十多小时、九十多小时、一百多小时……直至二百多小时,在亲人解放军的解救下,创造了一个又一个的生命奇迹。

灾难中生命是多么的脆弱,又是多么的顽强!烈火见真金,国难识忠良。 在国家发生严重自然灾害的关键时刻,蓦然回首,让我们再一次想起谁是最可爱的人,是他们--英雄的人民子弟兵,我们的解放军和武警官兵。

毋庸置疑,他们是抗震救灾的主力军和突击队,关键时刻是他们冲在前面,披坚执锐,赴汤蹈火,冲锋陷阵,从地震的废墟中抢救出一条条鲜活的生命,把党的温暖和关爱播撒达到灾区人民心中!他们的精神是多么的可贵,他们的品质是多么的高尚,他们的意志是多么的坚强。 他们是世界上最可爱的人,最可敬的人,也是我心目中新时代最伟大的英雄。

我和我的同学一样,为子弟兵的英雄壮举而自豪,为他们的奉献精神和高尚品德所感动,我也要向他们敬一个少先队队礼-你们是我心中新时代的英雄。 尽管我们不能像他们那样到抗震救灾第一线去参加救援活动,但我们也以我们的方式支援灾区,来表达我们的一份爱心。

我们学校的每个同学不但捐献了我们平时节约的零花钱,还捐献红领巾、拿出自己心爱的文具和书籍进行义卖,向灾区人民献上了一份爱心。 我时刻对自己说:我要好好地向人民子弟兵学习,长大后更好地为祖国服务。

3. 我心目中的人民子弟兵,作文100到150字

我心目中的人民子弟兵

五月十二日下午二点二十八分,在四川省汶川市发生了一场八级大地震,这场突如其来的大地震,震撼着我们每一个人的心,无情的自然灾害夺走了一条条鲜红的生命;当大地在 *** ,生命在呼喊之时,一个个熟悉的身影映入了我们的眼帘,在瓦砾、废墟之上,在受灾区域之中,他们就是人民子弟兵!

一个个绿色的身影,出现在瓦砾上,在废墟之中,他们冒着生命危险,寻找着那幸存的生命。 其中,有着许许多多令人感动的故事。 有一个解放军,他是一个身患重病的战士,而他竟然全然不顾自己的身体,坚持要和救援部队一起去“前线”,队长不准许,他便偷偷的爬上了去“前线”的车,跟着救援部队一起去到了灾区。 还有一些受灾区是在山上,而我们的人民子弟兵,便在这座山上搭起了一座长长的“人梯”,把一个个受灾群众从山上“运往”山下。 在灾区之中,一个个绿色的身影,接连不短的出现在那灰色的,毫无生命迹象可言的瓦砾、废墟堆上,给那堆灰色的瓦砾和废墟堆添以希望和生命……人民子弟兵血浓于水、献身人民、不怕牺牲的奋斗精神,又一次震撼了人们的心灵,他们不顾自己的生命危险,在几千次的余震之中救出了成千上万的群众,给人民以生的希望,把死的危险留给了自己。 哪里有受灾群众,哪里就有人民子弟兵;哪里有生的希望,哪里就有那一个个绿色的身影……身处于瓦砾、废墟之中的群众,若看到了红五星,看到了迷彩服,就像是看到了生的希望。

我们的人民子弟兵,我心目中的大英雄。

4. 如何理解“解放军是人民子弟兵”这一句话

一支从人民中走来的英雄部队,我们的部队和人民是血肉关系,是骨头连着筋的一家人。

简介:

中国人民解放军(简称解放军)是中华人民共和国最主要的武装力量,其前身是在1927年8月1日南昌起义后留存的中国工农革命军,经过五次反围剿的土地革命战争、抗日战争、解放战争,在1949年合并八路军、新四军、东北抗日联军等部队后改称为中国人民解放军。 中国人民解放军的最高军事机关为中央军事委员会,现役部队由陆 军、海军、空军、火箭军、战略支援部队组织而成。

解放前期:

生于1927年8月1日的南昌起义。 1927年秋至1928年春,中国 *** 先后发动了 南昌起义、秋收起义、广州起义、湘南起义和黄麻起义。 这些地区起义后保留下来的部队,当时叫 中国工农革命军,1928年5月以后,陆续改称中国工农红军,简称“ 红军”。

5. 高考满分作文有关解放军的作文

中国人民解放军战士,在中国 *** 的领导下,日日夜夜守卫着祖国的每一寸土地。 他们在祖国的大地上流汗水、洒热血,甚至抛头颅、献生命。 他们为我们做出了无私的奉献。 这种无私奉献的精神值得我们学习、效仿、继承、发扬光大!

革命战争年代,解放军为人民打江山、求解放,作出了巨大牺牲。 据统计,仅解放战争时期,解放军就有26万余官兵献出宝贵生命,104万指战员负伤,终于换来了战争的胜利。

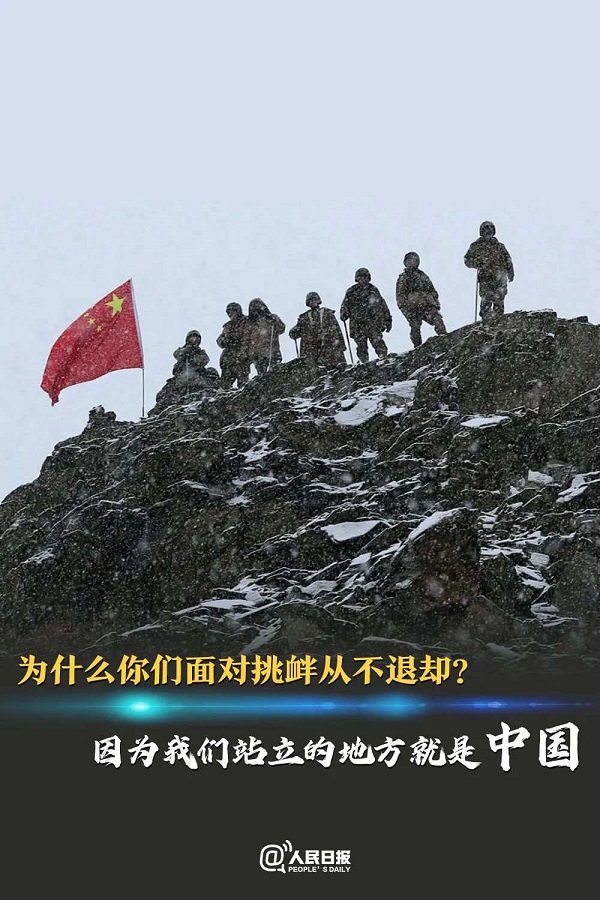

现在,别的国家早已不敢来侵犯了。 但是,我们的军人,还是为了祖国,为了人民日日夜夜不辛劳地坚守在自己的岗位上,守卫着祖国的每一寸土地。 他们不怕严寒酷暑、山高路远,在青藏高原、黑龙江流域、南海群岛……站岗、放哨、巡逻、抓敌。 他们誓死捍卫美丽的祖国大地。 他们坚定不移地守住自己的战斗岗位,寸步不离。 在波浪滔滔的大海上,运用先进的科学仪器,时时刻刻注意着周围的一切情况尽早发现情况,果断处理好每一件事情,每一个问题。 长江、淮河发洪水时,是我们的解放军战士冲向第一线,冒着生命危险护堤救人,抢救财产……广大官兵把为人民服务的精神体现在服从大局、服务大局上,体现在平凡的工作岗位上,体现在想群众所想、急群众所急、帮群众所需的行动上,始终与人民群众同呼吸、共命运、心连心。

在战场上拼杀的是解放军!在边疆上守卫的是解放军!在保卫人民安全的是解放军!在流血流汗受苦受累的是解放军!在大坝决堤这千钧一发的时刻冲在最前面的是解放军!在发生火灾这迫在眉睫的时候最快到达的是解放军!在抗击非典人心惶惶的时期奔赴“抗战”最前线的是解放军!

中央军委副主席、国务委员兼国防部长 *** 指出,历史雄辩地证明,解放军这支军队来自人民、为了人民,永远是人民的子弟兵。 无论时代如何发展,社会环境如何变化,解放军服务人民的政治立场不会动摇,人民军队永远同人民群众站在一起,永远是人民群众利益的忠实捍卫者。

是中国人民解放军战士无私的奉献,换来了我们的幸福、安定、繁荣昌盛!让我们学中国人民解放军,让精神世界更美好!

作文二:学中国人民解放军

中国人民解放军日日夜夜地守卫着祖国的边疆。 他们挥汗如雨,为的是祖国。 他们坚忍不拔,为的还是祖国。 在他们的心中,人民的安全第一位,人民的利益第一位,人民的生命第一位……总之,他们把人民放在第一位!

中国人民解放军,有一身傲骨,他们那自强不息的精神是令我们值得学习的。 他们每一个人大豆努力向上,永远不懈怠。 他们这种精神是宝贵的。

他们手举长枪,挺直了腰板,站在岗位上。 当太阳还没升起,我们就可看见他们的身影。 啊!他们一夜没睡,竟然还是显得精力旺盛。 他们不知疲惫地与时间奋斗着。

这不正是我们要向他们学习的吗?同学们,中国人民解放军为我们的祖国付出了很多很多。 要不是他们守卫着祖国,抵抗外来侵略,我们的祖国也不会变得如此繁荣昌盛。 我们应该感谢他们,感谢他们给了我们没有战争的生活。

让我们学习中国人民解放军,让祖国的明天,人类的明天,我们的明天,更加美好、灿烂、辉煌!

6. 给人民子弟兵的一封信作文

亲爱的人民子弟兵:你们好!从5月12日到今天已经整整14天了。

你们连续不断在第一线抗震救灾,冒着生命危险把一个个生命从死神那里夺了回来,让无数鲜活的生命重见光明。 地震是悲惨的,但你们却让它变得无比温暖。

地震发生后,几乎每个战士都参加了战斗。 特别是他,一个身患重病的战士也加入了战斗。

他就是钟旺——一个普通的空军战士。 2007年1月,他被查出患有恶性胃淋巴瘤。

当他听到部队要救援灾区却毅然决然地登上飞机。 直到上了飞机,人们才发现了他。

部队要他留守驻地,他不干,而是第一个冲到前线。 战友们都说他干起活来根本不像一个病人。

其实他的母亲就在受灾严重的绵阳三台县,可他并没有回家看过一次,他说:“我要把生命中最壮丽的篇章。 献给我挚爱的家乡,献给生我养我的祖国和人民。 ”

还有这样一位女警察,在失去所有亲人的情况下连续奋战几天几夜后昏倒了。 可是当她醒来时马上要求回到安置点:“我还好,我不能站医院的床位,我也不能停下来。 ”

于是,她又拖着疲惫的身躯回到了安置点开展救援。 她就是蒋敏。

更有一位上尉,在挖出自己父亲与嫂子的遗体后,没有来得及流下一滴眼泪,就带兵继续进行搜救。 他是武警成都支队副大队长张秋红。

…………他们来自不同的地区,却都在以自己的方式帮助着灾区人民。 他们就是可爱的人民子弟兵。

当我看到一个个空降兵在飞机上写下遗书,从五千米的高空往下跳时,不禁为之一振;当我看到你们因为长时间奋战在第一线,十分疲劳和衣卧在马路边时,心中忍不住隐隐作痛……子弟兵叔叔,在抗震救灾的同时,你们也要保重自己的身体呀!是你们用自己的血肉之躯保护着一个又一个脆弱的生命;是你们让活下来的人又充满了生的希望;是你们……谢谢你们,可爱的人民子弟兵,请接受少先队员向你们表示的崇高敬意!祝身体健康,万事如意!思念你们的学生:许可2008年5月24日。

7. 人民英雄解放军,你们是最美的人作文506字

我想每一个人都有他最敬佩的人,可能是不畏寒暑,默默工作的清洁工人,也可能是自强不息、努力拼搏的残疾人士……但你知道吗?我最敬佩的人就是——哪里有困难,哪里就会有他们身影的解放军叔叔。

大家对人民子弟兵好象再也熟悉不过了吧。 这个百叫不厌的名字,永远留在我们的心中。 从2008年1月26日起,南方发生了一场罕见的大雪灾,大地好似披上银色的新装,树木的枝条被裹上了白毛毯,道路、桥梁上结了一层十多厘米厚的冰,电线也遭到了严重的损坏。 正在人们焦急犯难时,忠诚的人民子弟兵挺身而出,他们挥动着铲子不分昼夜的铲除着冰雪,那一滴滴的汗水都是抗击风雪的能量。 有一次,一位年轻的战士为了更快的抢救道路,开车飞速行驶,可是意外发生了,为了让另外一辆车不被撞倒,这位战士献出了年轻的生命。 ……在大家的不懈努力下,我们终于取得了抗雪灾的最后胜利。

5月12日我国的四川汶川发生了八级大地震,到处一片废墟,断裂的天桥,扭曲的铁路,残破的房屋,满地的砖瓦碎片和一面面倒塌的墙壁,重重的压在一个个鲜活的生命上。 在这关键的时刻,我们的人民子弟兵第一时间赶赴灾区,救援伤者,灾区的人民在与死神搏击,救灾的人民子弟兵在和宝贵的时间赛跑。 有的战士一连奋战了几十个小时,仍不肯休息,有一位警察,他的儿子也被压在了废墟里面,他拼命的呼喊着,当他听到了儿子的回应时,正准备跨过废墟去营救儿子,却发现在他儿子前面的废墟里也埋着许多的孩子,他不忍心跨过去,因为他知道自己是一名光荣的人民子弟兵,就必须要先为人民服务,在他心中燃起的这个坚定信念,让他救出了20多名孩子,可是当他再去救自己儿子的时候,儿子已经不能叫e;爸爸e;了,他永远的离开了这个世界。 那个警察爸爸一声不发,泪珠已是止不住的往下流。 这使我想起了一句话:汶川已不是一个地名,而是千百万人民子弟兵的名字。

人民子弟兵,我最敬佩的人,你总是奋战在一线,你总是舍亲为民,默默的奉献着。 你们是我永远的榜样。

对人民子弟兵的理解的讨论?

有一种安全感来自人民子弟兵,当人民有危难时,他们会一次次挺身而出。 风雨中,他们的背影是让人最安心的存在。 守护国家的希望,他们一直都在为难当前,他们是保护人民的坚实壁垒。 奋战抗洪一线,为了不打扰人民他们睡在地上。 中国人的子弟兵,会永远坚定为人民而“战”。