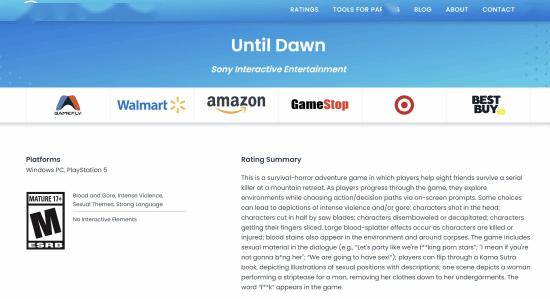

《直到黎明:复刻版》现已通过ESRB评价,与原版一样是M(17+),包含血腥、暴力、性主题和粗口。

评级说明:

这是一款生存恐怖冒险游戏,在游戏中玩家要帮助8个朋友从一个山里的连环杀手手中逃出来。随着剧情的推进,玩家将在探索环境的同时通过屏幕提示选择行动/决策路径。有些选择可能会触发强烈的暴力或血腥的场景:角色头部中枪、被电锯切成两半、被开膛破肚、斩首、切掉手指。当角色受伤或被杀时,会出现大量的血液飞溅效果,环境和尸体周围也会出现血迹。游戏的对话中包含了性内容和粗口。

本作预计将于2024年秋季发售,登陆PC和PS5平台。