斑马鱼。

资料照片

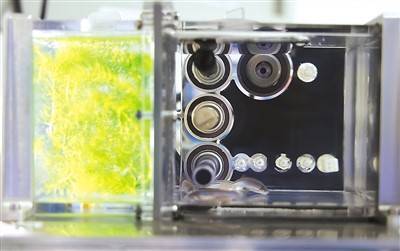

水生生保系统(备份件)。

新华社记者 金立旺摄

神舟十八号航天员乘组进驻中国空间站已近1个月,一系列空间科学实验有序开展。此次随航天员一同来到空间站的还有一批特殊“乘客”——4条斑马鱼。神舟十八号任务期间,4条斑马鱼将与4克金鱼藻组成小型水生生态系统,实现中国在空间培养脊椎动物方面的突破。

搭建小型水生生态系统

斑马鱼是一种常见的观赏鱼,体长约4-6厘米,因身体两侧从头至尾布满多条蓝色条纹而得名。它们性情温和、活泼好动,成群结队游动时,犹如奔驰的斑马群。

这次来到“太空之家”的4条斑马鱼承担“重任”——借助由斑马鱼和金鱼藻组成的小型水生生态系统,科学家将研究空间环境对鱼类生长发育、生态系统运行与物质循环的影响。

进入空间站后,斑马鱼生活如何?专家介绍,空间站小型受控生命生态实验组件由神舟十八号航天员转移至问天舱生命生态实验柜中开展实验后,目前在轨运行稳定、4条斑马鱼状态良好。

中国科学院上海技术物理研究所研究员郑伟波说,目前,航天员成功开展了两次水样样品采集和1次鱼食盒更换操作,发现了斑马鱼在微重力环境下表现出腹背颠倒游泳、旋转运动、转圈等定向行为异常现象。后续科学家将利用返回的回收水样、鱼卵等样品,结合相关视频开展空间环境对脊椎动物生长发育与行为的影响研究,同时为空间密闭生态系统物质循环研究提供支撑。

和人类一样,在太空环境中生存,鱼类也面临着适应性问题。为此,科学家打造了一套周密的生态系统。

在问天舱生命生态实验柜小型受控生命生态实验模块中,鱼类、植物和微生物协同参与——藻类光合作用产生的氧气供斑马鱼呼吸,鱼呼出的二氧化碳供藻类进行光合作用,进食产生的粪便则提供了藻类生长的养料。在饮食方面,科学家专门设计了鱼食,用注射器推进“鱼缸”。

这套“太空鱼缸”看上去很简单,实际上面临着不少已知和未知的考验。在太空中,鱼类生存的氧气不够怎么办?水变浑了该如何处理?面对可能出现的问题,科学家设置了紧急供氧系统、水质置换系统等诸多“配套”功能。

为了让斑马鱼在空间站更好地存活,航天员必须给鱼类喂食、供氧,为藻类提供营养液、照明,同时还要满足该系统pH值、溶氧、温度、电导率等指标要求,并进行参数调节、鱼卵收集、废物处理等操作。

为理解生命科学提供帮助

除了研究空间环境对脊椎动物生长发育与行为的影响之外,科学家还期待着斑马鱼能够在太空中产卵。

斑马鱼的繁殖周期约7天,1年可连续繁殖6-7次,产卵量高。专家表示,一旦发现小鱼排卵,系统将启动专用的排卵装置,把鱼卵收集起来。

为何选择斑马鱼作为研究对象?专家介绍,斑马鱼与人类基因组相似度高达87%,被称为“模式生物”(可用于研究与揭示生命体某种具有普遍规律的生物现象的一类生物)。此前在中国空间站种植的拟南芥和水稻,同样也是“模式生物”。

专家介绍,斑马鱼体型小,具有体外受精、体外发育、早期胚胎透明等特点,科学家可以完整观察研究其发育过程,这对于理解人类生命科学、疾病预防和治疗以及药物研发等意义重大。

上世纪70年代,美国遗传学家乔治·施特雷辛格首次对斑马鱼进行发育生物学研究。得益于其特性,斑马鱼在发育生物学、遗传学、基础医学、药理学、毒理学、药物研发以及生态环境评价等诸多领域得到广泛应用,成为生物学家的“爱宠”。

斑马鱼进入太空的时间也很早。1976年,斑马鱼随着苏联“礼炮五号”空间站进入太空。此后10余年间,苏联多次通过联盟火箭与宇宙系列卫星将斑马鱼等送入太空,开展在轨生物载荷实验。

2012年,日本将一个水生舱送入了国际空间站的日本实验舱,用于研究微重力对海洋生物的影响。3年后,日本实验舱利用18条斑马鱼进行肌肉实验,为制定航天员保健策略提供了参考和指导。

空间站90余项实(试)验相继开展

除了“太空养鱼”,神舟十八号还将利用舱内科学实验机柜和舱外载荷,在微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域,开展90余项实(试)验,其中包括实施国际上首次植物茎尖干细胞功能在轨研究,揭示植物进化对重力的适应机制,为后续定向设计适应太空环境的空间作物提供理论支撑。

中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强此前表示,中国空间站已在轨实施了130多个科学研究与应用项目,在空间生命科学、航天医学、空间材料科学、微重力流体物理等方向已取得重要成果,在国际一流期刊发表论文280余篇。

利用高温科学实验柜开展的新型材料空间生长研究项目,中国首次在空间获得了地面难以制备的高质量晶体材料,对高性能多元半导体合金材料制备具有指导作用;利用生物技术实验柜开展的人骨细胞定向分化的分子靶点研究、对骨骼肌影响的生物学基础研究等项目,取得的成果为促进骨折、脊柱损伤修复等骨质疾病的防治,以及对抗肌萎缩、防治代谢性疾病提供了新的解决方案。

《 人民日报海外版 》( 2024年05月23日 第09 版)

责编:王陈逍遥、卢思宇

日本东京电力公司将试验用福岛核污水养鱼,这种环境下长大的鱼还能吃吗?

肯定是不能吃的,毕竟是核污染过的水,在这种环境下生长起来的鱼也会受到核污染。如果人类使用这种环境下成长起来的鱼类必将会使人类的健康受到影响,严重的很有可能会患上癌症以及其他和污染过后的并发症,日本应当停止这项计划,不得将污染过的鱼类出售。

核污染是一种非常严重的污染,危害要远远超过自然界中的其他危害,最典型的例子莫过于切尔诺贝核电站,切尔诺贝尔核电站地区至今人类也无法生存。

一、核污染饲养的鱼不能吃。

这种鱼目前是不能够吃的,因为没有任何科学证据能够证明这种环境下成长起来的鱼人类进食后并没有任何问题。核污染一直都是一个很热门的话题,自从日本福岛核电站发生海啸以后,日本除了将核污水排入大海以外,并且将日本福岛生产的食品销往他国,这不仅仅对本国人民的健康不负责,更是对他国人民健康的无情践踏。

二、日本行为太过可耻。

我认为日本的这种行为太过于可耻,自己犯的过错却要其他国家来承担。日本政府应当主动承担起责任,除非日本能够证明这种环境下生长起来的鱼,人类进食之后没有任何危害,才能够取信于国际社会,否则不得将核污染过的鱼类出售给他国。

三、国际社会应当给予谴责。

同时国际社会也应当给予日本这种行为谴责,不仅仅为可耻,更加违反国际道德,以及相关的国际公约。日本将核污水排入太平洋,污染了太平洋沿岸国家的近海。但相关的国际社会并没有对这种行为进行指责反而一味的纵容,这背后的原因可圈可点,无非是美国在背后故意操控日本,企图通过污染太平洋的手段来打压中国而已。

太空中的生物实验如何进行?

自1957年10月4日,前苏联发射世界上第一颗人造地球卫星以来,人类活动范围从陆地、海洋、大气层扩展到宇宙空间,从此,宇宙空间成为人类的第四疆域。而人类发展空间技术的最终目的则是开发太空资源。而要开发太空资源,首先要在太空进行生命科学和宇宙医学研究,以深入了解太空环境对地球上各种生物的影响。

太空环境最显著的特点是失重。多年来,科学家将多种生物随着航天器带入太空,进行失重生物学的实验研究,并取得了不少成果。

太空失重环境对生物生长的影响

研究表明,太空失重环境对生物生长的影响很多,而主要则分以下几个方面:

(1)有一定的可逆性。

20世纪60年代,在前苏联“宇宙110”卫星上,前苏联科学家装载了两只小狗,在太空中飞行了22个昼夜后,发现它们的水盐代谢,特别是钙的代谢功能被破坏,肌肉萎缩,血液成分改变,心血管系统功能也受到影响。但是,这些影响并没有危及小狗的生命,当它们回到地面后又进入了正常的发育状态。

植物在太空中受失重的影响,会改变了根向地和茎背地的习性;同时,由于航天器每天绕地球14~16圈,昼夜交替很快,破坏了原有的正常生长的机理。但是,当这些植物返回地面后,却又恢复了原有的生长习性。这些太空生物实验说明,失重环境对生物的影响有可逆性。

(2)太空失重环境影响生物的遗传性。

前苏联科学家1962年8月在“东方3”号、1964年10月在“上升”号宇宙飞船上搭载了紫跖草,发现紫跖草在细胞分裂时染色体的性状遭到破坏。美国科学家则在太空失重的环境中辐射谷盗甲虫,发现它在发育过程中基因突变的频率增加。

1987年8月中国在返回式卫星上搭载种子,返回后经地面种植,也发现了种子诱变的情况,产量增加。例如,江西宜丰县播种卫星搭载过的水稻种子,经6年培育,水稻穗多、颗粒大,亩产达600千克,最高达750千克,蛋白质的含量增加8%~20%,生长期平均缩短10天。在黑龙江播种卫星搭载过的青椒种子,经几年优选,也达到高产、优质,单果从90克提高到160克,有的达到300~400克,亩产4000~5000千克,是对照组产量的两倍,维生素含量提高20%。卫星搭载的西红柿种子,当代的发芽率比地面的种子低,而栽种后的长势比地面的强,到第二代就全面优化,经过5年的种植其平均产量提高20%以上。

(3)太空失重环境使生物生长过程变化很大。

在失重环境下,有一些生物的生长速度变得缓慢。1994年9月8日,日本宇航员把4条青鳟鱼和340颗青鳟鱼卵带到太空。结果是,从地面上带到太空的鱼卵经过4~5天就孵出了鱼苗,而青鳟鱼在太空产下的鱼卵过了13天才开始孵化。看来,在太空孵化养鱼没问题,但在太空中鱼的繁殖却很慢。

而另外一些生物的生长速度却加快。1990年12月,俄罗斯科学家曾把人参组织培养基带到空间站,进行太空培植实验,10天后发现人参在太空的生长量已相当于地面上一个月的生长量。还有,在太空单个蚕蛹孵化成幼蚕的时间比地面短两个月。许多微生物的生长速度要比地面快得多,有的生长速度甚至提高了400倍。

(4)失重环境会影响生物机体的形状和功能。

研究表明,地面上的植物,其80%的能量用于茎的生长,而在太空空间站的温室中的植物几乎没有茎,但是叶更加茂盛,果实更加丰硕。1975年,前苏联科学家在“礼炮”号空间站种植了一批豌豆,发现豌豆的幼芽总是朝着明亮的地方生长,而新生的根和茎却朝着相反的方向生长,苗的生长期很短,不久就枯萎。

1985年4月,美国科学家在“空间实验室3”号上放置了12只出生仅56天的幼鼠,经过7天飞行后,发现幼鼠的前脚重量减少了14%,腰骨的重量减少了7%,前脚抗弯曲的强度也减弱了28%。

(5)失重与辐射的综合影响。

在失重和太空辐射的共同作用下,植物品种会发生变异,动物机体会发生变化。如家鼠的造血器官和淋巴组织的变化要比仅处于失重状态下的变化更加剧烈,有的家鼠的肺部出现点状出血现象。

(6)失重对生物节律的影响很明显。

1990年12月2日,日本宇航员将6只2~3厘米长的雨蛙带上航天飞机。这种雨蛙背绿腹白,体侧有黑斑,趾的末端有吸盘,趾间有蹼,因而它们在太空失重状态下能平稳行走,跳动自如,既能向前跳,又能向后跳,但很少吃东西。

1991年6月,美国宇航员将2478只水母带上航天飞机,研究水母的生活和动物的定向能力。水母在太空很活跃,不停地搏动身体,但行为异常,在水中不停地转圆圈。

1992年9月,美国宇航员将12枚已受精的青蛙卵带上航天飞机,结果孵化出7只蝌蚪。这些小蝌蚪行为很怪异,在水面上窜来窜去,飞快地转圈游动,不停地摇动尾巴或前后翻滚。

而前苏联宇航员则在“和平”号空间站进行了孵化鹌鹑蛋的试验,鹌鹑孵化出来后,不能抓住铁笼的铁丝,在笼内挤成一团,最后因营养不良而死亡。

(7)失重环境对动物的习性和感觉器官无影响。

前苏联宇航员将两只猴子带到“宇宙1887”号生物卫星上,在经过13个昼夜飞行后对它们进行观察,发现猴子能很好地保持原有的习性和掌握原有的技能,感觉器官也没有受到不可逆的影响。

在“和平”号空间站上收获小麦

1990年12月,俄罗斯科学家在“和平”号空间站试种过一批小麦,但结果并不理想,生长期远远超过地球上的生长期,只生长却没有收获。后来在1996年12月,俄罗斯和美国科学家合作成功地在“和平”号空间站的暖棚里培育并收获了第一批太空小麦。这块麦田只有900平方厘米,收割了150多穗,这批墨西哥矮小型杂交小麦从播种到成熟只有97天。这证明生物在太空站内是可以生长发育的,为人类未来在星际旅行时解决食品问题走出了可喜的一步。

“太空植物园”试验

要在太空长期居住则必须先要解决食物问题。为此,科学家开展“太空植物园”的试验,准备在太空建造一座农场,种植各种植物,饲养动物。

虽然美国的“生物圈”试验以失败而告终,但美国科学家在佛罗里达州迪斯尼乐园附近建造了一座生态研究中心,研究太空农业开发项目。他们将从月球上带回的土壤制成“月土”,栽培植物,以了解月土中哪些成分可供植物生长。

1984年,前苏联曾在仿造太空飞行条件的装置内,放入人工土壤。这种人工土壤是两种塑料的混合物,很像沙土,其中含有15种养分。在这种人工土壤中栽培植物,植物的生长周期大大缩短,产量明显提高。例如,在普通土壤中,每平方米的面积上70天产一千克萝卜;而在人工土壤中,每平方米的面积上21天就可产10千克萝卜。这一试验基本上解决了太空农场的土壤问题。

“太空动物园”试验

1992年9月,日本科学家曾进行过太空动物饲养试验。他们将果蝇带到太空中,其中有1/10在太空死掉了,其余的被带回地面,后代在地面上一样生长发育。将受精的青鳟鱼卵带往太空,鱼卵照常孵化。

为了能在太空养鸡,莫斯科航空学院的学生成功地设计制造了太空孵化器和饲养装置,并已收获了200只成年鸡。人们正在进一步为在太空能饲养鸟类、哺乳动物进行试验,以期在太空中营造一个植物茂盛、鸟语花香的新世界。知识点

变异物种能否恢复原状

生物基因进化是不可逆的,变异是因为基因的正常进化速度相对变快。让我们能在相对短期内察觉到它的变化。所以,我们可以把变异的物种当做加速进化的物种。所以,他们的基因是不可逆的。最多可以仿造出与其以前相类似的基因,而不能完全回复。

养鱼有何益处?

养鱼是一种越来越受欢迎的爱好。 无论是在家里还是在办公室,养鱼都能带来一种宁静和放松的感觉。 人们养鱼的原因可能各不相同,但其中最大的乐趣是观察和照顾这些小生物。 首先,养鱼可以带来一种放松和宁静的感觉。 在繁忙的生活中,观赏水族馆中的鱼可以让人放松身心,缓解压力。 在家里或办公室里摆放一个小型水族箱,可以让人在紧张的工作中得到放松和调节,减轻疲劳。 其次,养鱼也可以增加室内空气质量。 水族箱里的水和水草可以净化空气,吸收二氧化碳,释放氧气,还可以防止灰尘和细菌的扩散。 这使得在室内放置水族箱不仅美观,而且有益于健康。 再次,养鱼也能带来一种责任感和成就感。 养鱼需要定期喂食、更换水质、清洗水族箱等,这些任务需要持续关注和维护。 当看到自己养的鱼健康成长,也会让人感到一种成就感和自豪感。 这种责任感和成就感也可以帮助人们养成良好的生活习惯和价值观。 此外,养鱼也可以让人们了解和学习生物学知识。 养鱼需要掌握一些养鱼基础知识,如何饲养不同种类的鱼,如何控制水温、水质等等。 通过养鱼,人们可以了解鱼类的生态习性和生物学特点,学习如何保持鱼类的健康和生存环境。 总之,养鱼是一种简单而有趣的爱好,它能带来许多好处,如放松和宁静的感觉,提高室内空气质量,培养责任感和成就感,以及学习生物学知识。 在充满压力和忙碌的现代生活中,养鱼也许是一种有益身心健康的方式。