GQ盛典生图来了!正值换季,GQ也举办了大秀,以新中式作为红毯的主题,不少明星都到场参与,在直播前就有生图流出,出现了不少生图名场面。

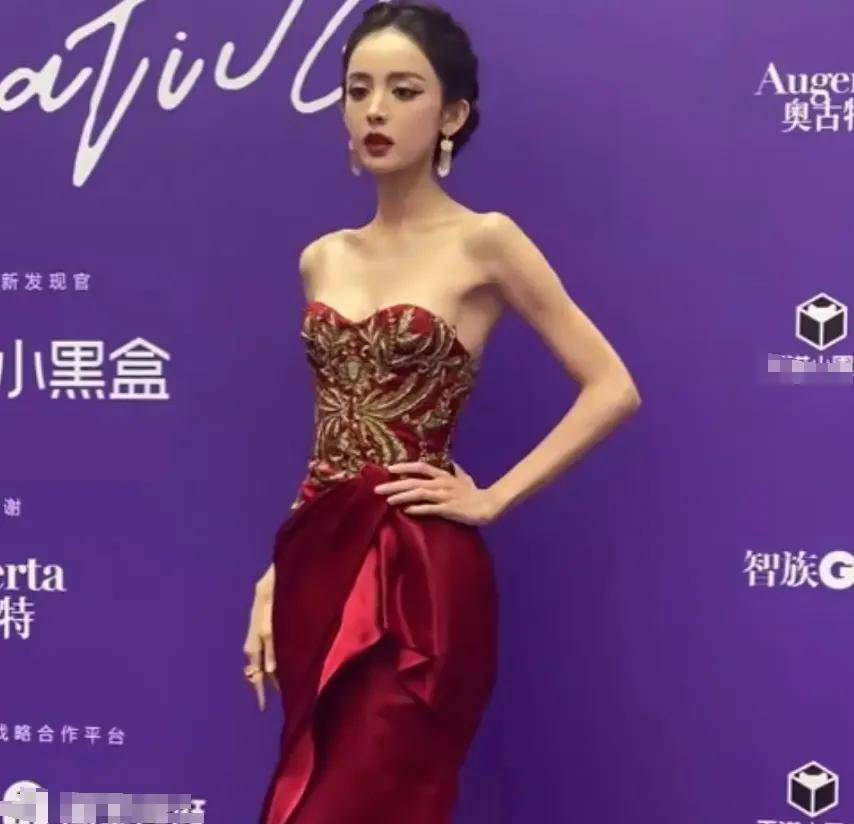

娜扎身穿红色抹胸刺绣礼服亮相红毯,色彩非常艳丽让人眼前一亮。但她的身材引起不少网友关注,因为实在是太瘦了。不少网友表示娜扎现在已经瘦到皮包骨,尤其是上半身太瘦,下半身有些臃肿,上下比例失调,看起来都有些吓人。

而且虽然礼服上有刺绣,但和新中式的主题还是有些不搭,造型师被网友吐槽没有审题。红毯现场飞虫太多,娜扎边拍照还得边赶虫子,也是很忙乱了。

第二套花仙子造型更是瘦骨嶙峋,感觉都有些病态了。

如果说娜扎的瘦让人觉得心疼,那田曦薇的身材和造型就让人又心疼又无语了。

田曦薇这次的礼服似乎没什么新中式的元素,但造型师的脑洞足够大,直接给她安排了一个簪花的发型,传统元素这就有了,但发型和服装看起来像是各玩各的,分裂感很强。头大身小不说,簪花的发型不仅没有起到点睛的作用,还显得有些土气笨重,和整体造型很不搭。而且一味追求直角肩,导致肩头像注射了填充一样鼓起,美感没有,全是不协调。

同为小花的张婧仪终于看起来没那么瘦弱了,还微微有些发福,胳膊上的赘肉非常明显,腰身也比较宽,上下看起来像个直筒,腋下还因为太胖有些露肉。

因为《庆余年2》换角而备受瞩目的金晨也参加了这次活动,不过金晨看起来还有些长肉了。尤其是臀胯部分,看起来还有些臃肿。

金晨的礼服看上去好像有些选大了,侧边部分能明显看到礼服还有空隙,没能凸显出她的腰线不说,还让金晨的上半身壮了不少,头小身大很不协调。

《庆余年2》的女主角李沁也来了,李沁这次的发型看上去比较简单,没有太多的装饰,面部状态也不是很好,脸上的肉都有些下垂,发福明显。整体造型似乎也没有符合新中式的主题,看不出有什么中式元素。

周雨彤的造型很难看出包含了什么新中式元素,不知道是不是为了显得发量多,周雨彤烫了一个羊毛卷,但搭配上眼妆之后,看起来却乱糟糟的,有些炸毛。

陈都灵最近也圆润了不少,不知道是不是因为拍戏伙食太好,脸都有些肉嘟嘟的,让左右脸不对称显得更明显了。可能是为了配合整体的白孔雀造型,陈都灵的眼妆也描了几笔,但却和整体妆容不太贴合,让眼妆看起来脏脏的。

李一桐的眼妆更是让人看了直挠头,李一桐的礼服走的是纯净小白花的路线,但眼妆却画了一个蓝紫色的眼影,看上去有些廉价。

修身的礼服明显不合身,腰部松垮,臀腿又太紧绷,整体线条看上去很不流畅。

钟楚曦一身复古改良旗袍亮相红毯,虽然看上去很有港风贵妇的气质,但发型却很显老,塌颅顶让她的气质矮下去一大截。

这次GQ盛典虽然是以新中式为主题,但整场看下来,跑题的不少,不知道是想搞特殊还是接不到衣服呢?内娱女星的身材也是两个极端,要么瘦的皮包骨,要么发福到脸上挂不住肉,穿衣服还臃肿。就希望大家在身材管理上对自己不要太苛刻,但也不要太放纵吧。

突然间想念某个人,但又不知道想谁用古诗怎么代替?

真想念某个人,但是又不知道想谁用过是是什么意思?那就是蓦然回首,那人却在灯火阑珊处

林黛玉是怎样一个人

一、林黛玉是一个美丽而才华横溢的少女。 她早年父母双亡,家道中落,孤苦伶仃,到贾府过着寄人篱下的生活。 但是她孤高自许,在那人际关系冷漠的封建大家庭里,曲高和寡,只有贾宝玉成为她惟一的知音,遂把希望和生命交付于对贾宝玉的爱情中。 她并没有为了争取婚姻的成功而屈服于环境,也没有适应家长的需要去劝告贾宝玉走仕途经济的道路。 她我行我素,用尖刻的话语揭露着丑恶的现实,以高傲的性格与环境对抗,以诗人的才华去抒发对自己命运的悲剧感受。 她为保持自己的人格尊严和纯洁的爱情而付出全部的生命。 二、人物简介:林黛玉,中国古典名著《红楼梦》的女主角,金陵十二钗之首,西方灵河岸绛珠仙草转世真身,荣府四千金贾敏与巡盐御史林如海之独生女,贾母的外孙女,贾宝玉的姑表妹、恋人、知己,贾府通称林姑娘。 她生得倾城倾国容貌,兼有旷世诗才,是世界文学作品中最富灵气的经典女性形象。 林黛玉从小聪明清秀,父母对她爱如珍宝。 5岁上学,6.7岁母亲早亡。 外祖母贾母疼爱幺女贾敏,爱屋及乌疼爱黛玉,10岁接到身边抚养教育,寝食起居,一如嫡孙贾宝玉。 与11岁的贾宝玉同住同吃,吃穿用度都是贾母打点,自视地位在三春之上,实则只是近亲,因被王夫人的仆人最后一个送宫花而很不愉快。 11岁时又死了父亲,从此常住贾府,养成了孤标傲世的性格。 12岁时,贾元春省亲后,林黛玉入住潇湘馆,在大观园诗社里别号潇湘妃子,作诗直抒性灵。 林黛玉与贾宝玉青春年少,由共同的理想志趣和叛逆精神而慢慢发展成爱情。 绛珠还泪的神话赋予了林黛玉迷人的诗人气质,为宝黛爱情注入了奇幻浪漫色彩,同时又定下了悲剧基调。 林黛玉与薛宝钗在太虚幻境才女榜上并列第一,二人既存在人性上的德才之争,思想上的忠叛之争,婚姻上的金木之争,又因同属正邪两赋的禀性而惺惺相惜。 无奈在封建礼教压迫下,林黛玉受尽“风刀霜剑严相逼”之苦,最后于贾宝玉、薛宝钗大婚之夜泪尽而逝。 三、林黛玉的前世:绛珠仙草是曹雪芹在小说《红楼梦》中虚拟的神话中的仙草。 绛珠也就是红色的珠子,暗示着泪血,寓示着林黛玉好哭的性格和悲惨的结局,这是作者“字字看来皆是血”的写照。 绛珠仙草下世降生为巡盐御史林如海之女,是为林黛玉。 因为“神瑛侍者”(贾宝玉)对其有恩,因此要下凡去以泪水报答,所以最后“泪尽夭折“了,在警幻仙子前与”神瑛“”证前缘“,便还了原形。

"才下眉头,却上心头."这句话什么意思?

才下眉头,却上心头。 就是说,这种相思之情是没法排遣的,绉着的眉头方才舒展,而思绪又涌上心头。 一剪梅·红藕香残玉簟秋 ·李清照红藕香残玉簟秋。 轻解罗裳,独上兰舟。 云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。 花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。 此情无计可消除,才下眉头,却上心头。 【赏析一】以灵巧之笔抒写眷眷之情——析李清照的《一剪梅》这首词在黄升《花庵词选》中题作“别愁”,是赵明诚出外求学后,李清照抒写她思念丈夫的心情的。 伊世珍《琅嬛记》说:“易安结褵未久,明诚即负笈远游。 易安殊不忍别,觅锦帕书《一剪梅》词以送之。 ”最近,电影《李清照》沿袭了伊世珍之说,当赵明诚踏上征船出行时,歌曲就唱出《一剪梅》的“轻解罗裳,独上兰舟”。 我认为把这首词理解为送别之作,于词意不尽相符,就是“轻解罗裳”两句,也难解释得通。 “罗裳”,不会是指男子的“罗衣”,因为不管是从平仄或用字看,没有必要改“衣”为“裳”。 “罗裳”无疑是指绸罗裙子,而宋代男子是不穿裙子的。 要是把上句解为写李清照,下句写赵明诚,那么,下句哪来主语?两者文意又是怎样联系的呢?看来,应该以《花庵词选》题作“别愁”为宜。 李清照和赵明诚结婚后,夫妻感情甚好,家庭生活充满了学术和艺术的气氛,十分美满。 所以,两人一经离别,两地相思,这是不难理解的。 特别是李清照对赵明诚更为仰慕钟情。 这在她的许多词作中都有所流露。 这首词就是作者以灵巧之笔抒写她如胶似漆的思夫之情的,它反映出初婚少妇沉溺在情海之中的纯洁心灵。 词的开头是:红藕香残玉簟秋。 写出时间是在一个荷花凋谢、竹席嫌凉的秋天。 “红藕”,即红色荷花。 “玉簟”,是精美的竹席。 这一句涵义极其丰富,它不仅点明了时节,指出就是这样一个萧疏秋意引起了作者的离情别绪,显示出全词的倾向性。 而且渲染了环境气氛,对作者的孤独闲愁起了衬托作用。 如“红藕香残”,虽然是表示出秋来了荷花凋谢,其实,也含有青春易逝,红颜易老之意;“玉簟秋”,虽然是暑退秋来,所以竹席也凉了。 其实,也含有“人去席冷”之意。 就表现手法及其含义来看,这一句和南唐李璟《浣溪沙》的首句:“菡萏香销翠叶残”相类似。 同样是说荷花凋残,秋天来了。 但后者不如前者那么富有诗意:“菡萏香销”,无疑是不及“红藕香残”那样既通俗又是色泽鲜明;“翠叶残”意思仍然和“菡萏香销”一样,是指秋来荷叶落。 但“玉簟秋”,却不同了,又有一层新的意思。 如果说,“红藕香残”是从客观景物来表现秋的到来,那么,“玉簟秋”就是通过作者的主观感受——竹席生凉来表达秋的到来。 一句话里把客观和主观、景和情都融化在一起了。 显然,同是七个字,但它的涵义就比之李璟句丰富得多。 怪不得清朝陈廷焯赞赏说:“易安佳句,如《一剪梅》起七字云:‘红藕香残玉簟秋’,精秀特绝,真不食人间烟火者。 ”(《白雨斋词话》)李清照并非不食人间烟火的人,但这一句“精秀特绝”,却是事实,并非过誉。 李清照本来已因丈夫外出而有所牵挂,如今面对这样一个荷残席冷、万物萧疏的景象,免不了触景生情,其思夫之情必然更加萦绕胸怀,内心之苦是不言而喻的。 凡人受愁苦的煎熬,总是要想办法排愁遣闷的,这是人之常情。 李清照也不例外。 她究竟想如何来消除这愁闷呢?此刻,她不是借酒消愁,也不是悲歌当泣,而是借游览以遣闷,下两句就是这样引出来的:轻解罗裳,独上兰舟。 就是说,我轻轻地解开了绸罗的裙子,换上便装,独自划着小船去游玩吧!上句“轻”字,很有份量,“轻”,是轻手轻脚的意思。 它真实地表现了少妇生怕惊动别人,小心而又有几分害羞的心情。 正因为是“轻”,所以谁也不知道,连侍女也没让跟随就独自上小船了。 下句“独”字就是回应上句的“轻”字的。 “罗裳”,是丝绸制的裙子。 “兰舟”,即木兰舟,船的美称。 这里用“罗裳”和“兰舟”很切合李清照的身份。 因为这是富贵人家之所独有。 这两句的涵义,既不同于《九歌?湘君》中的“沛吾乘兮桂舟,令沅湘兮无波,使江水兮安流”。 写湘夫人乘着桂舟来会湘君;也不同于张孝祥的《念奴娇》:“玉鉴琼田三万顷,著我扁舟一叶。 ”写张泛舟在广阔的洞庭湖上的兴奋心情。 而是极写李清照思夫之苦,她之所以要“独上兰舟”,正是想借泛舟以消愁,并非闲情逸致的游玩。 这是李清照遣愁的方法之一。 其实,“独上兰舟”以消愁,若非愁之极何以出此?然而,它不过是象“举杯消愁愁更愁’一样。 过去也许双双泛舟,今天独自击楫,眼前的情景,只能勾引起往事,怎能排遣得了呢?不过,李清照毕竟跟一般的女性不同,她不把自己的这种愁苦归咎于对方的离别,反而设想对方也会思念着自己的。 所以,她宕开一笔,写道:云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。 前两句是倒装句。 这几句意思是说,当空中大雁飞回来时,谁托它捎来书信?我正在明月照满的西楼上盼望着呢!“谁”,这里实际上是暗指赵明诚。 “锦书”,即锦字回文书,这里指情书。 作者这么写,看似乎淡,实则含蓄有韵味:一、它体现了李清照夫妻感情的极其深厚、真挚,以及李清照对她丈夫的充分信任。 因为如果她对赵明诚感情淡薄,或有所怀疑,就不会想象“云中谁寄锦书来”,而是必然发出“浮云蔽白日,游子不顾反”(《古诗十九首?行行重行行》);或是“荡子行不归,空床难独守”(《古诗十九首?青青河畔草》)的怨言。 所以,这里作者这样写,不言情而情已自见。 这种借写事来抒情,正是在艺术创作上最富有感染力的。 二、寓抽象于形象之中,因而更觉具体生动。 单说“谁寄锦书来”,未免显得抽象。 作者借助于雁能传书的传说,写道:“云中谁寄锦书来,雁字回时。 ”这就通过大雁翔空,形象地表达了书信的到来,使人可看得到,摸得着。 虽然这种写法,并非自她始,但她的云中雁回比之一般的飞雁传书,显然画面更为清晰,形象更为鲜明,这种点化仍然是值得肯定的。 三、它渲染了一个月光照满楼头的美好夜景。 在这夜景里,即使收到情书,无疑是高兴的。 但光是这样理解,还不可能发掘“月满西楼”句的真正含义。 雁传书信,固可暂得宽慰,但不可能消除她的相思。 其实,在喜悦的背后,蕴藏着相思的泪水,这才是真实的感情。 “月满西楼”句和白居易《长相思》的“月明人倚楼”含义相似,都是写月夜思妇凭栏望远的。 但李作较之白作似乎进了一步,关键在于“西”字,月已西斜,足见她站立楼头已久,这就表明了她思夫之情更深,愁更极。 由于李清照既然思念着自己的丈夫,又相信丈夫也会思念着自己,所以,下片也就顺此思路开展了:花自飘零水自流。 有人说,这是写李清照慨叹自己“青春易老,时光易逝”。 要是这样,那么,下面“一种相思,两处闲愁”两句,就成为无源之水,无本之木了。 其实,这一句含有两个意思:“花自飘零”,是说她的青春象花那样空自凋残;“水自流”,是说她丈夫远行了,象悠悠江水空自流。 “自”字,是“空自”或“自然”的意思。 它体现了李清照的感叹语气。 这句话看似平淡,实际上含义很深。 只要我们仔细玩味,就不难发觉,李清照既为自己的红颜易老而感慨,更为丈夫不能和自己共享青春而让它白白地消逝而伤怀。 这种复杂而微妙的感情,正是从两个“自”字中表现出来的。 这就是她之所以感叹“花自飘零水自流”的关键所在,也是她俩真挚爱情的具体表现。 唯其如此,所以底下两句:一种相思,两处闲愁。 就自然地引出来了。 如果说,上面没有任何一句提到李清照和他的丈夫的两相恩爱;那么,这两句就说得再明白也没有了。 她俩是同样互相思念着,也同样因离别而苦恼着。 这种独特的构思体现了李清照对赵明诚的无限钟情和充分信任,体现了她开朗的性格,善于为对方着想,与一般妇女的狭隘心胸不同。 在古典诗词中,写思夫之作的不少,但大多是“过尽千帆皆不是。 斜辉脉脉水悠悠,肠断白萍洲”(温庭筠《忆江南》);或是“红豆不堪看,满眼相思泪”(牛希济《生查子》)一类文字。 象李清照这样从两方面来写出相思之苦的,极为鲜见。 那么,李清照的“闲愁”究竟达到了什么程度呢?下面三句就作了回答:此情无计可消除,才下眉头,却上心头。 就是说,这种相思之情是没法排遣的,绉着的眉头方才舒展,而思绪又涌上心头。 一句话就是时刻在相思着。 这里,作者对“愁”的描写,极其形象。 人在愁苦时总是绉着眉头,愁眉苦脸的。 作者正是抓住这一点才写出“才下眉头,却上心头”两句,使人若见其眉头刚舒展又紧蹙的样子,从而领会到她内心的绵绵痛苦的。 “才下”、“却上”两个词用得很好,两者之间有着连接的关系。 所以,它能把相思之苦的那种感情在短暂中的变化起伏,表现得极其真实形象。 这几句和李煜《乌夜啼》的“剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味在心头”,意境相似,有异曲同工之妙。 王士祯在《花草蒙拾》中说:“然易安亦从范希文‘都来此事,眉间心上,无计相回避’语胎出,李特工耳。 ”诚然,李作比之范作已胜一筹。 “眉间心上,无计相回避”,总不及“才下眉头,却上心头”那么形象地反映李清照愁眉变化的情景,怪不得成为千古绝唱。 由上看来,李清照这首词主要是抒写她的思夫之情。 这种题材,在宋词中为数不少。 若处理不好,必落俗套。 然而,李清照这首词在艺术构思和表现手法上都有自己的特色,因而富有艺术感染力,仍不失为一篇杰作。 其特点是:一、词中所表现的爱情是旖旎的、纯洁的、心心相印的;它和一般的单纯思夫或怨其不返,大异其趣。 二、作者大胆地讴歌自己的爱情,毫不扭捏,更无病态成份;既象蜜一样的甜,也象水一样的清,磊落大方。 它和那些卿卿我我、扭捏作态的爱情,泾渭分明。 三、李词的语言大都浅俗、清新,明白如话,这首词也不例外。 但它又有自己的特点,那就是在通俗中多用偶句,如“轻解罗裳,独上兰舟”、“一种相思,两处闲愁”、“才下眉头,却上心头”等等,既是对偶句,又浅白易懂,读之琅琅上口,声韵和谐。 若非铸词高手,难能做到。 (郑孟彤)【赏析二】这首词作于清照和丈夫赵明诚远离之后,寄寓着作者不忍离别的一腔深情,是一首工巧的别情词作。 词的起句“红藕香残玉簟秋”,领起全篇,上半句“红藕香残”写户外之景,下半句“玉簟秋”写室内之物,对清秋季节起了点染作用。 全句设色清丽,意象蕴藉,不仅刻画出四周景色,而且烘托出词人情怀。 意境清凉幽然,颇有仙风灵气。 花开花落,既是自然界现象,也是悲欢离合的人事象征;枕席生凉,既是肌肤间触觉,也是凄凉独处的内心感受。 起句为全词定下了幽美的抒情基调。 接下来的五句顺序写词人从昼到夜一天内所作之事、所触之景、所生之情。 前两句“轻解罗裳,独上兰舟”,写的是白昼在水面泛舟之事,以“独上”二字暗示处境,暗逗离情。 下面“云中谁寄锦书来”一句,则明写别后的悬念。 接以“雁字回时,月满西楼”两句,构成一种目断神迷的意境。 按顺序,应是月满时,上西楼,望云中,见回雁,而思及谁寄锦书来。 “谁”字自然是暗指赵明诚。 但是明月自满,人却未圆;雁字空回,锦书无有,所以有“谁寄”之叹。 说“谁寄”,又可知是无人寄也。 词人因惦念游子行踪,盼望锦书到达,遂从遥望云空引出雁足传书的遐想。 而这一望断天涯、神驰象外的情思和遐想,无时无刻不萦绕于词人心头。 “花自飘零水自流”一句,承上启下,词意不断。 它既是即景,又兼比兴。 其所展示的花落水流之景,是遥遥与上阕“红藕香残”、“独上兰舟”两句相拍合的;而其所象喻的人生、年华、爱情、离别,则给人以凄凉无奈之恨。 下片自此转为直接抒情,用内心独自的方式展开。 “一种相思,两处闲愁”二句,在写自己的相思之苦、闲愁之深的同时,由己身推想到对方,深知这种相思与闲愁不是单方面的,而是双方面的,以见两心之相印。 这两句也是上阕“云中”句的补充和引申,说明尽管天长水远,锦书未来,而两地相思之情初无二致,足证双方情爱之笃与彼此信任之深。 这两句既是分列的,又是合一的。 合起来看,从“一种相思”到“两处闲愁”,是两情的分合与深化。 其分合,表明此情是一而二、二而一的;其深化,则诉说此情已由“思”而化为“愁”。 下句“此情无计可消除”,紧接这两句。 正因人已分在两处,心已笼罩深愁,此情就当然难以排遣,而是“才下眉头,却上心头”了。 “此情封锁计可消除,才下眉头,却上心头。 ”三句最为世人所称道。 这里,“眉头”与“心头”相对应,“才下”与“却上”成起伏,语句结构既十分工整,表现手法也十分巧妙,在艺术上具有很强的吸引力。 当然,这两个四字句只是整首词的一个有机组成部分,并非一枝独秀。 它有赖于全篇的烘托,特别因与前面另两个同样工巧的四字句“一种相思,两处闲愁”前后衬映,而相得益彰。 【赏析三】元伊世珍《琅嬛记》卷中载:“易安结婚未久,明诚即负笈远游。 易安殊不忍别,觅锦帕书《一剪梅》词以送之。 ”以词来抒写相思之情,这并不是什么新鲜的题材,但李清照这首《一剪梅》以其清新的格调,女性特有的沉挚情感,丝毫“不落俗套”的表现方式,给人以美的享受,显得越发难能可贵。 “红藕香残玉簟秋”,首句词人描述与夫君别后,目睹池塘中的荷花色香俱残,回房欹靠竹席,颇有凉意,原来秋天已至。 词人不经意地道出自己滞后的节令意识,实是写出了她自夫君走后,神不守舍,对环境变化浑然无觉的情形。 “红藕香残”的意境,“玉簟”的凉意,也衬托出女词人的冷清与孤寂。 此外,首句的语淡情深,如浑然天成,不经意道来。 故前人评曰:“易安《一剪梅》起句‘红藕香残玉簟秋’七字,便有吞梅嚼雪,不食人间烟火气象,其实寻常不经意语也”(《两般秋雨庵随笔》卷三)。 “轻解罗裳,独上兰舟。 ”次写在闺中无法排遣愁闷与相思之苦,便出外乘舟解闷。 词人在一首《如梦令》中曾生动地记述一次她乘舟尽兴游玩的情景,不仅归舟晚,还误入藕花深处,惊起一滩鸥鹭,情调欢快。 现如今却是“独上兰舟”,不仅无由消除相思之苦,反更显怅惘和忧郁。 “云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。 ”女词人独坐舟中,多么希望此刻有雁阵南翔,捎回夫君的书信。 而“月满西楼”,则当理解为他日夫妻相聚之时,临窗望月,共话彼此相思之情。 此句颇有李商隐“何当共剪西窗烛”诗句的意境。 另外,“月满”也蕴含夫妻团圆之意。 这三句,女词人的思维与想象大大超越现实,与首句恰形成鲜明对照。 表明了词人的相思之深。 下片。 “花自飘零水自流”,词人的思绪又由想象回到现实,并照映上片首句的句意。 眼前的景象是落花飘零,流水自去。 由盼望书信的到来,到眼前的抒写流水落花,词人的无可奈何的伤感油然而生,尤其是两个“自”字的运用,更表露了词人对现状的无奈。 “一种相思,两处闲愁”,次写词人自己思念丈夫赵明诚,也设想赵明诚同样在思念自己。 这样的断语,这样的心有灵犀,是建立在夫妻相知相爱的基础上的。 末三句,“此情无计可消除,才下眉头,却上心头。 ”词人以逼近口语的词句,描述自己不仅无法暂时排遣相思之情,反而陷入更深的思念境地。 两个副词“才”、“却”的使用,很真切形象地表现了词人挥之又来、无计可消除的相思之情。 这是一首相当富有诗情画意的词作。 词人越是把她的别情抒写得淋漓尽致,就越能显出她的夫妻恩爱的甜蜜,也越能表现出她对生活的热爱。 此外,这首词在意境的刻画,真挚、深沉情感的表述,以及语言运用的艺术上,无不给人留下深刻的印象。 (文潜 少鸣)【赏析四】本篇抒写的是普通的秋日别情,是作者为怀念其夫赵明诚所作,上阕从秋日独自泛舟出游写到明月高照闺楼,无论是白天或晚上,出外或者归家,无时无刻不在挂念着心上之人,盼望他从远方寄来“锦书”。 下阕以花落水流比拟丈夫离开自己以后的寂寞寥落之感,说明彼此伉俪情深,两地相思难以消除。 我们可以见到,柳眉刚刚舒展,心中又见翻腾,词语浅近,感情深挚,体现了漱玉词的艺术风格。 集评:离情欲泪。 读此始知高则诚,关汉卿诸人,又是效颦(《杨慎批点本草堂诗余》卷三)。 此词颇尽离别之情。 语意飘逸,令人省目(《草堂诗余评林》卷二)易安佳句,如《一剪梅》起七字云:“红藕香残玉簟秋”,精秀特绝,真不食人间烟火者(《白雨斋词话》卷二)。 词一开篇:“红藕香残玉簟秋”,荷花已然凋残,尽是一片清秋冷落时节,这个“秋”字,正是作者触发情怀的节点,是缘景生情的根本,也是文章情气的基础。 作者把“秋”这个抽象化的季节概念,用具有感性色彩和具象特征的“红藕香残”来表达。 同时,秋凉的“香残”景象和清飒氛围最能激起人们的愁情幽绪,这在古典诗词是极为常见的,这说明了其审美上的对象特征和心理意绪上的对应同构关系。 作者巧妙的避免了自然景象可能的对主体心理意绪的掩蔽,使读者产生审美上的偏向,而是把客体的自然物象作为引发情绪的媒介。 即不是意大境小,也不是境大意小,而是微衰的秋境和幽然的秋思之间的相互契合。 作者淡起微推,首先用淡笔勾勒季节特征,其后轻推出抒情主体的形象。 “轻解罗裳,独上兰舟”两句足可玩味,“轻”,言其悄悄然;“独”,曰其仅然一身。 何以如此?词至此可谓不着一字,然而其意脉潜隐其中,直到“云中谁寄锦书来”,其潜隐之意脉方才显豁,终显其表层意象。 作者眺望秋际云天,原是企盼丈夫的“锦书来”,于是紧接“雁字回时”一句。 “雁字”既是眼前实景,雁阵归然,长空嘹唳;也是寄兴之景,所谓鸿雁传书,本就是具有民族本色的传统意象,含有象征意义。 当这这种翘首引怀,待书于景的意识,最终成为显性意识时,前两句“轻解罗裳,独上兰舟”所内蕴的深意也就得到了很好的解释。 其在一个幽静的环境中孑然一身,静静地等待雁传尺素,独自咀嚼那离别的伤情,悄然的排遣那铭心的思念。 在这“轻”与“独”中不事张扬,无需为伴的去回味、咀嚼、体验、领略。 上阕煞尾处,忽见“月满西楼”这一景象描述。 这一收笔,绝极妙极。 不但呼应了首句“红藕香残”的景象,且同时组成了一个空间上的立体环境体;红藕、兰舟、雁字、西楼。 作者亦身在其中,独处一角,可谓身入词境。 这时候呈现在我们面前的是空间感下透现的时态感观,时空的灵动跃然纸上,此时流转在我们心间的是作者的情与意的深度交融,于是从最初的绘画美上升到一个更高的美学层面,意境美。 本篇词作,上阕隐然相思之意,下阕则直宣情愫。 “花自飘零水自流”,乃借景抒怀,暗中又扣合流水落花的伤感与无奈。 可以说字字紧扣“相思”这一词中意脉。 “一种相思,两处闲愁”,作者述及与丈夫身处两地,共处一种思绪之间,表明了作者与丈夫的心灵感应同为一律。 可见此处是为双向而动。 这与前人所作大部为对月独抒怀的感情脉思有着显著区别。 然而“此情无计可消除”,作者如何为之?结尾处“才下眉头,却上心头。 ”两句绝妙好词,除让人哑然称绝之外,唯有叹然。 作者一路写来,或寄情于景,或景中含情,意象时露时显,于结尾处猛然一收,如群山之玉,塔顶明珠,给读者以强烈的审美刺激,使之心灵为之震动,深思、遐想。 长时间的体验个中三味。 作者以其独特的方式感知着人类社会普遍存在的一种自然情感,并以她独特的艺术技巧将之呈现,并在这一瞬间凝为审美的精华,使之作品产生永恒的艺术魅力。 这就是所有传世巨作所共有的,在各个层面上以独具个性化的表现手法传达出人类的普遍意识情感,唤起不同时代、民族、国界的人们的善良的审美体验。