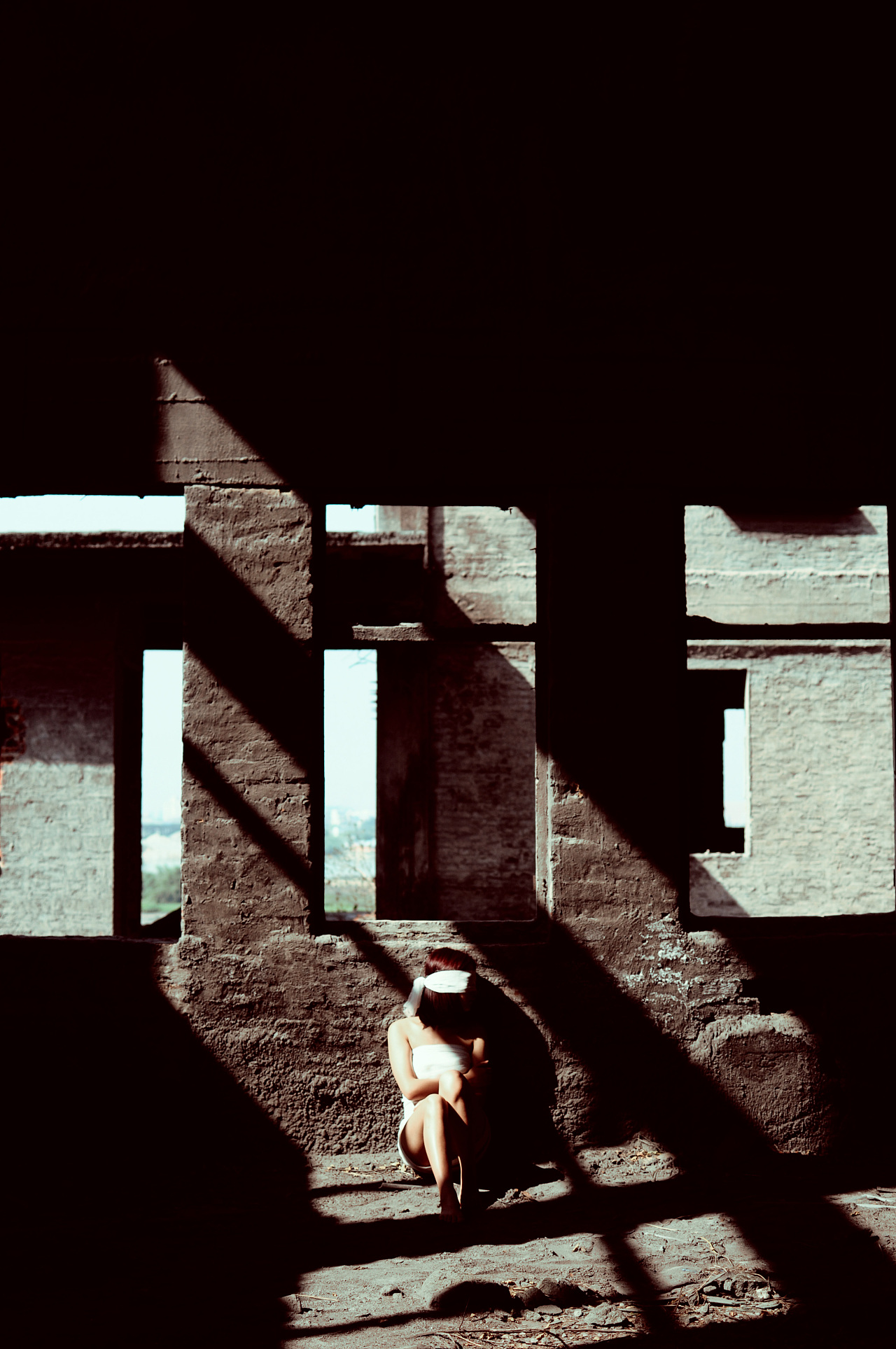

《河上花歌》(局部) 清 八大山人 《河上花图》卷(局部) 1697年 宋 苏轼 《潇湘竹石图》卷(局部) 中国美术馆藏

◎王建南

今年的国际博物馆日,南京博物院和天津博物馆各有一场古代书画特展登台:南京博物院的“无尽藏——苏轼的书画艺术精神”和天津博物馆“河上花——中国花鸟画之道”。毋庸置疑,苏东坡和八大山人分别担纲展览的主角。

苏东坡与八大山人,从未在时间空间中有过交集。但他们的共通之处,在于人生的很长一段时间都处于困境之中。也正是困境的磨难,使他们看透生命的本质,使他们的艺术不朽。

潇潇竹

先说“无尽藏”,这本是一个佛教术语,指贮存无限财宝之藏(zàng),引申为广大无穷的功德。苏轼借用到他的《赤壁赋》中:“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也。”

“无尽藏”三个字准确地概括了苏轼的书画艺术精神。苏轼所说“无尽藏”,指造物无尽,生命无尽,人应放弃占有的欲望,融入天地造化的节奏之中,以达永恒。

让我们以本展唯一一件归于苏轼名下的画作《潇湘竹石图》为例,尝试说明此含义。东坡爱竹,世人皆知。他曾拜据传为他表哥的文同(字与可)为师,学画竹。文同去世后,有一天,东坡在晒画时睹物思人,痛哭起来,随后抹干眼泪,写下名篇《文与可画筼筜谷偃竹记》。这既是一篇纪念性文章,又生动地体现了苏轼对于绘画的深刻认识。他在公务之余,写写画画,在北宋士大夫圈里形成了独特的绘画题材与风格。苏轼的竹画中参合了怪石、枯木,独成竹木与竹石的画意组合,其中蕴含着他独有的风骨。

苏轼绘画的真实面目向来扑朔迷离。现存他名下最接近画史中所述特征的画作有上海博物馆藏《古木怪石图》、中国美术馆藏《潇湘竹石图》,以及私人藏《枯木怪石图》(《木石图》)和《偃松图》。这四件作品构成了当代艺术史学者与鉴定学家研究苏轼绘画的基础。

本次特展从中国美术馆借来的《潇湘竹石图》,是否为苏轼真迹,一直存在争议,但至少从内容及图式上看,极为符合苏轼此类作品的特点。

此图以绢本横式构图展现了湖南省零陵县西潇、湘二水合流处之景,苍茫中遥接洞庭。卷末端题有“轼为莘老作”五字款识。据明代庐陵人吴勤考证,应为苏轼在黄州时作,赠予孙觉(字莘老)。孙觉与苏轼同年进士,政治观点相近。但当今学者又发现了一位“莘老”——刘挚,亦为苏轼好友。不过,专业界更认同是前者。

画中右侧前景一大一小两块顽石静卧江边,野竹从两侧石根处及背后挺拔而出,扶摇直上,挑向两边。左侧上半部呈现远山烟水,与右侧风雨瘦竹遥相呼应,意境悠远。此作的视觉意象开创了中国文人画以竹石寄托情怀的经典图式,对后世产生了巨大影响。

左下侧江水位置不幸被一个叫杨元祥的元代人所题大段隶书占据,严重破坏了画作意境。此卷拖尾处还有元明题跋26家,共计三千余字。仅凭这些信息,此作即便不是苏轼所画,也具有很高的研究价值。

苏轼在绘画史上第一个提出“文人画”的概念——他称为“士人画”,因为士人与文人有区别。士要通六艺,士大夫要有“修齐治平”的信念和担当、礼义廉耻的操守;士人必须通文,后来的文人却并不都是士。苏轼眼中的士会“挽雕弓如满月”。但自宋元后,文人多为文弱书生,或囿于个人生活的小圈子。

另外,东坡画竹也开创了以墨笔写意的先河。从画法上讲,写意是与工笔形成巨大反差的艺术表现形式。宋人认为文人画与画工画(职业画家的作品)是有区别的,使得这一时期的纯水墨作品与设色画有雅俗之分。

千百年来,人们如此喜爱苏轼,并非仅仅因为他的书画成就,也非仅仅因为他的文学创作,而是他的人生底色。从眉州到常州,从苏轼到苏东坡,一路斗转星移,一路跌宕起伏,不变的是他的坚韧与旷达,他就是泱泱中华文化中的无尽藏。

河上花

另一位主角也同样拥有坚韧与旷达,只不过极为小众罢了。

天津博物馆“河上花——中国花鸟画之道”展中最重要的展品,是明末清初“四僧”之一的八大山人的晚年巨制《河上花图》。这件创作于康熙丁丑年(1697年)的墨笔纸本长卷,纵47厘米,横1292.5厘米,与北宋青绿山水巨制《千里江山图》几乎一样长。按照画后跋语“蕙嵓先生嘱画此卷”可知,这是71岁的八大应友人之邀而作。画中题识写道:“自丁丑五月以至六、七、八月,荷叶荷花落成。”写明这幅画自五月一直画到八月才完工,历时四个月。

众所周知,八大善画荷花,存世有立轴、横幅,也有屏风之作。他晚年自号“何园”——“荷”与“何”通假,因而有学者认为八大的“何园”即“荷园”。八大爱荷,画荷,以诗咏荷,也通过荷花思考宇宙人生:“看取莲花净,应知不染心”。在八大的荷花作品中,能感受到这样的品质。八大爱荷,应该与其佛教信仰有关。莲花出淤泥而不染,清净妙严。佛教以莲花比喻一切众生皆有佛性。

《河上花图》后有画家所题长诗《河上花歌》二百余字,是八大存世极少的长篇歌行之作。它与荷花图并行,透露了八大暮年之后淡定的情怀和渺远的思绪。

由于出身明皇室的特殊身份,八大的艺术世界是隐秘的。这件作品为何叫“河上花”呢?可能与道教中的河上公有关。李白在《赠卢征君昆弟》中写道:“河上喜相得,壶中趣每同。沧州即此地,观化游无穷。”“河上”即指河上公,是一位道教中的得道高人,史传其有腾云驾雾之能,能洞穿时世,观化自然。《河上花图》中满塘的荷花荷叶可认为是河上仙人的“图画”。八大借此追寻世界的本真。

八大的世界曾经是完整的。作为明太祖朱元璋第十七子朱权的九世孙,世世代代生活在江西南昌。直到1644年,这一切被撕成了碎片。无数痛苦的记忆,伴随着国破家亡的剧变,坠入黑暗深处。

曾有学者指出,图中所绘情境为八大自我人生写照,隐喻从希望走向失落的过程。卷首荷花从河上跃起,枝挺叶茂,生气蓬勃,仿佛初涉人世时的志向与热情;随即遇上陡壁山坡,众荷只能在夹缝中求生存,弯枝稀疏,呈残败之状,犹如残喘的人生;后接巨石巉岩,已不见一片荷叶,仅见兰草竹叶星星点点,比喻人生陷入绝境。这样的描述易于被大众接受,却全然误读了大写意中国画的根本指向。八大表达的是重视当下、重视自我生命的感受,而非在讲述一个悲惨的故事。

《河上花歌》最后写道:“算来一百八颗念头穿,大金刚,小琼玖,争似画图中,实相无相,一颗莲花子,吁嗟,世界莲花里。”道教有炼丹成仙,佛教有念经成佛,一百零八为数的极致。八大在说:这些哪里能比得上我画中的一颗莲花子?我是“还丹未,乐歌行”,我不祈求成仙,我只要唱着快乐的歌就行。此时周围呈现一派“泉飞叠叠花循循”的景象,真是飞流激湍,荷花灿烂,在歌声中,我汇入了沧溟世界之中。

《河上花歌》以佛家思想为主,融合了道教思想。纵览整卷作品,从今人来看,是最为饱满昂扬的生命力展现。我们似乎又看到了苏轼当年的感叹:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”八大用作品回答了“但愿人长久,千里共婵娟”的心愿。他走出小我,抵达了大我。

仅从地理上看,两位相隔600年的艺术家所走过的人生道路就差异巨大:苏轼一生南至海南儋州,北至河北定州,跨越了大半个中国,其间故事太多,从市井九流到三朝太后,圈粉无数。而八大一生并未离开过江西,主要在南昌附近转悠。

信中藏道

南京博物院的“无尽藏——苏轼的书画艺术精神”中有一件借自北京故宫博物院所藏《治平帖》:

“久别思念,不忘远想,体中佳胜,法眷各无恙。佛阁必已成就,焚修不易。数年念经,度得几人徒弟。应师仍在思蒙住院,如何?略望示及。石头桥、堋头两处坟茔,必烦照管。程六小心否,惟频与提举是要。非久求蜀中一郡归去,相见未间,惟保爱之,不宣。轼手启上。治平史院主、徐大师二大士侍者。”

这是苏轼所写信札,主要是委托乡僧照管坟茔之事。此帖落款“八月十八日”,应是苏轼于熙宁二年或三年中某个八月在京师所作。

苏轼此时已踏入宦海将近十年,其间父母去世。他按朝廷规定,曾先后两次回到四川眉山老家守坟,后面便无法轻易回乡,照管祖坟之事只得托付亲属及当地僧人。此信反映了一个深受儒家“孝”道影响的古代知识分子的心理活动。

在中国传统艺术中,常常提到“生生相联”的思想。这与儒学所提倡的“孝”道也有关系。孝敬父母只是表象,“孝”道的核心其实在于传达“生生绵延”之意。孝的本义在讲:生命的主题可以替换,但生命的清流不可断竭。生命本是一场接力,已成为中国哲学中的朴素之理,在传统艺术中转化为对永恒的追求。前面提到的“无尽藏”即有此意。

走出困境

中国古人认为,我们所见的世界,正在腐朽,在衰败,在枯竭,在更替。这些自始至终的表象变化传达出来的却是一个共同的主旨:生命在绵延。

作家李娟最近因热播电视剧《我的阿勒泰》而火爆。如果读过她的原著,你会认清这样一个现实:阿勒泰并不是文艺青年想象中的诗和远方,残酷的环境里,发生着现代与传统的碰撞与变迁。人们随季节的更替迁移,千百年来,一代又一代的牧民来了,又走了,不变的是这里的山林、河流以及这里的风。中国艺术家说生生不息,就是在说自然繁衍的恒定法则。宇宙是真气弥漫、生生不绝的世界,画的就是这不灭的精神。

苏轼在《潇湘竹石图》中借助江边顽石旁倔强生长的野竹丛表达这种精神,八大在《河上花图》中看似信笔狂涂的荷花荷叶展示的也是这种精神。中国画家喜欢画枯荷,画老藤,即是在追求无可穷尽的生机。

苏轼写“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭”,亦是此理。那么人除了来来去去,还能做些什么呢?俗话讲:“清风明月本无价,近水远山皆有情。”关键在于这个“情”。画一幅画,是为了营造一个安顿生命的世界;写一幅字,是为了诉说自己的心绪。

因此,苏东坡的旷达,是他在人生旅程中关于生命接力的顿悟。有限之生,可以有无限之意义。《我的阿勒泰》作者李娟曾在采访时说:“每个人都有自己的命运。你不是困在这里,就是困在那里。有的人困在疾病中,有的人困在贫穷中,有的人困在繁忙的工作里,每个人都有自己的困境。”

元丰二年(1079年),43岁的苏轼因“乌台诗案”而身陷囹圄,几次濒临绝境,幸亏朝野各级人士倾力相救才算躲过一劫。坐牢103天后,他被从轻发落至黄州,贬为团练副使,从此困在了这里,无所事事。挨过了最初的彷徨困顿后,他开始直面黄州的一草一木,有了后来的躬耕东坡与夜游赤壁,有了《前后赤壁赋》以及《念奴娇·赤壁怀古》《临江仙·夜饮东坡醒复醉》等文学名篇。

从他的《前后赤壁赋》中,我们发现了中国艺术的一种特质:时间不是抽象化的概念,也不是一种必然的时序,而是体验生命延续性的切入点。

抵达永恒

只有从自我生命中的一个点出发,迈向广阔天地,我们才能感受到中国艺术所言的“天趣”,也就是真趣。这是本心的洞开——它超越知识,折叠时空,进而达到永恒。

《前后赤壁赋》中,苏东坡在农历七月和十月于江上的通宵漫游,不再是仅仅属于他个人的生命体验,而成为中国艺术中的真趣,是可以传递到每一代中国人的心灵体验。

相较于苏轼,八大山人从19岁起便陷入到身份与生存的困境之中。他是明朝皇室后裔,在清王朝只能苟活。他不但活了下来,还从生存的困境中挣脱出来,在画中的荷塘里找到了自己的真趣,活出了一个崭新的生命。

这种真实的体验即不朽,这是宋元以来文人艺术的基本坚持。由苏东坡一直传递到八大山人,再到齐白石。

生活在明朝末年的画家李流芳说:“吾画能不朽,此景有衰荣。”我画的是自己真实的生命体验,画的是对生生无尽世界的体验,不随时间变化。此中有天趣,所以不朽,即为永恒。

“唐宋八大家”中的王安石与苏轼可谓“绝代双骄”,苏轼为何却写诗嘲讽他?

因为他们政治上是相对的。王安石和苏轼是同一时期的人,他们曾经同朝为官。苏轼才华横溢,王安石更是如此。而且,可能是王安石为人处世更加圆滑,所以他最终可以官至宰相,但苏轼却一直是被贬职和待贬职途中。

苏轼虽然和王安石在政治上敌对,但是其实苏轼也是主张改革的,但是他不赞同王安石那种激进的改革。苏轼认为,改革需要缓慢进行,而且认为“官府无需和百姓争利”。但是王安石不一样,王安石还是坚持自己的认知。再加上王安石当时颇受宋神宗赏识,王安石所领导的新党也时时刻刻准备挑苏轼的毛病,所以苏轼大概是觉得,王安石在刻意打压他。

因为政见不同,又认为人家在打压自己,所以在王安石第二次拜相时,苏轼写下了这样一首诗来讽刺人家:

说来也是奇怪,政治上不同的见地丝毫没有影响到二人私下的关系。后来苏轼因为“乌台诗案”入狱,宋神宗要杀他。当时已经告老还乡的王安石还特地上书劝诫宋神宗,宋神宗也因此将苏轼放了,贬他到黄州。

因为王安石在江宁,苏轼还特地去看望他。二人把酒言欢,好不快活。再后来,王安石因病去世。司马光大权在握,把王安石所留下的东西全部推翻。只要是王安石认可的,他一定要反对。苏轼见此场景,也是为王安石鸣不平。当然,因为这个,苏轼也被司马光打压。

唐宋八大家中的苏轼的生平介绍

导语:苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家、美食家。字子瞻,号东坡居士。

作者生平:

公元1037年1月8日,苏轼生于眉州眉山。苏轼的父亲苏洵,即《三字经》里提到的“二十七,始发奋”的“苏老泉”。苏洵发奋虽晚,但用功甚勤。苏轼晚年曾回忆幼年随父读书的状况,感觉自己深受其父影响。当然,假若没有苏洵的发奋读书,也就不可能使苏轼幼年接受良好的家教,更不能年未及冠即“学通经史,属文日数千言”,也更不可能有日后的文学成就。

1056年(嘉祐元年),虚岁二十一的苏轼首次出川赴京,参加朝廷的科举考试。翌年,他参加了礼部的考试,以一篇《刑赏忠厚之至论》获得主考官欧阳修的赏识,却因欧阳修误认为是自己的弟子曾巩所作,为了避嫌,使他只得第二。

1061年(嘉祐六年),苏轼应中制科考试,即通常所谓的“三年京察”,入第三等,为“百年第一”,授大理评事、签书凤翔府判官。其母在家乡病故,1069年(熙宁二年)服满还朝,仍授本职。苏轼的许多师友,包括当初赏识他的恩师欧阳修在内,因反对新法与新任宰相王安石政见不合,被迫离京。朝野旧雨凋零,苏轼眼中所见,已不是他二十岁时所见的 “平和世界”。

1079年(元丰二年),苏轼到任湖州还不到三个月,就因为作诗讽刺新法、以“文字毁谤君相”的罪名入狱,史称“乌台诗案”。

苏轼坐牢103天,几次濒临被砍头的境地。幸亏北宋时期在太祖赵匡胤年间既定下不杀士大夫的国策,苏轼才算躲过一劫。

元丰七年(1084年),苏轼离开黄州,奉诏赴汝州就任。由于长途跋涉,旅途劳顿,苏轼的幼儿不幸夭折。汝州路途遥远,且路费已尽,再加上丧子之痛,苏轼便上书朝廷,请求暂时不去汝州,先到常州居住,后被批准。当他准备要南返常州时,神宗驾崩。常州一带水网交错,风景优美。他在常州居住,既无饥寒之忧,又可享美景之乐,而且远离了京城政治的`纷争,能与家人、众多朋友朝夕相处。于是苏东坡终于选择了常州作为自己的终老之地。

哲宗即位,高太后以哲宗年幼为名,临朝听政,司马光重新被启用为相,以王安石为首的新党被打压。苏轼复为朝奉郎知登州(蓬莱)。四个月后,以礼部郎中被召还朝。在朝半月,升起居舍人,三个月后,升中书舍人,不久又升翰林学士知制诰(为皇帝起草诏书的秘书,三品),知礼部贡举。

当苏轼看到新兴势力拼命压制王安石集团的人物及尽废新法后,认为其所谓旧党与新党不过一丘之貉,再次向皇帝提出谏议。

作者趣闻一:

苏轼是我国北宋时期著名的大文学家。他不但对诗文、书法造诣很深,而且堪称我国古代美食家,对烹调菜肴亦很有研究,尤其擅长制作红烧肉追本穷源,苏轼的这种红烧肉最早在徐州的创制,在黄州时得到进一步提高,在杭州时闻名全国。关于东坡肉名字的由来有很多传说,其中一种传说:

相传苏东坡在徐州、黄州、杭州三个地方做过“东坡肉”。在任徐州知州时带领百姓抗洪筑堤保城,百姓纷纷杀猪宰羊上府慰劳,东坡推辞不掉,收下后亲自指点家人烧制红烧肉回赠予老百姓。大家食后,都觉得此肉肥而不腻、酥香味美,一致称它为“回赠肉”。

元丰三年(1080)二月一日,苏轼被谪贬到黄州,见黄州市面猪肉价贱,而人们不大吃它,便亲自烹调猪肉。有一次他食得兴起,即兴作了一首打油诗名曰《食猪肉诗》,诗中写道:“黄州好猪肉,价贱如粪土。富者不肯吃,贫者不解煮。慢着火,少着水,火候足时它自美。每日早来打一碗,饱得自家君莫管。”此诗一传十,十传百,人们开始争相仿制,并把这道菜戏称为“东坡肉”。 苏东坡二任杭州知州时,组织民工疏浚西湖,筑堤建桥,使葑草湮没大半的西湖重新恢复昔日美景,杭州的老百姓非常感谢他,过年时,大家就抬猪担酒来给他拜年。苏东坡收到后,便指点家人将肉切成方块,烧得红酥醇香分送给参加疏浚西湖的民工们吃,大家吃后无不赞赏称奇,于是“东坡肉”的美名更传遍了全国。

作者趣闻二:

据孙月峰《坡仙食饮录》记载说,“密云龙”之味极为甘馨,苏轼对此奉为至宝。当时苏轼门下有四位得意门生——黄庭坚、秦观、晁补之和张耒,号“苏门四学士”,苏轼待之极厚,每逢四学士来访,苏轼必令侍妾朝云取出密云龙来款待。有位廖正一的年轻人入苏门较晚,但苏轼对他的才学却钦佩之至,视为奇才。有一天,苏轼又叫朝云取出密云龙,煎水烹茶。苏轼家人以为一定又是四学士来了,但偷眼窥之,来客却是廖明略。由此可知,苏轼珍藏密云龙这种品牌的好茶。只有秦观、晁补之、张耒、黄庭坚这四个大名士,也是苏东坡最要好的朋友每来访时,苏东坡才会叫朝云侍妾泡密云龙好茶招待。而宋廖正一来访则招待喝密云龙,可谓破格相待。在所谓“后四学士”中,恐怕以廖正一与苏轼的关系最为密切,也只有他享受了苏门四学士的待遇。他的《行香子》词便专咏密云龙。

文学成就:

苏轼在词的创作上取得了非凡的成就,就一种文体自身的发展而言,苏词的历史性贡献又超过了苏文和苏诗。苏轼继柳永之后,对词体进行了全面的改革,最终突破了词为“艳科”的传统格局,提高了词的文学地位,使词从音乐的附属品转变为一种独立的抒情诗体,从根本上改变了词史的发展方向。

在两宋词风转变过程中,苏轼是关键人物。王灼《碧鸡漫志》卷二说:“东坡先生非心醉于音律者,偶尔作歌,指出向上一路,新天下耳目,弄笔者始知自振。”强化词的文学性,弱化词对音乐的依附性,是苏轼为后代词人所指出的“向上一路”。后来的南渡词人和辛派词人就是沿着此路而进一步开拓发展的

苏轼对社会的看法和对人生的思考都毫无掩饰地表现在其文学作品中,其中又以诗歌最为淋漓酣畅。在二千七百多首苏诗中,干预社会现实和思考人生的题材十分突出。苏轼对社会现实中种种不合理的现象抱着“一肚皮不入时宜”的态度,始终把批判现实作为诗歌的重要主题。更可贵的是,苏轼对社会的批判并未局限于新政,也未局限于眼前,他对封建社会中由来已久的弊政、陋习进行抨击,体现出更深沉的批判意识。

苏轼的文学思想是文、道并重。他推崇韩愈和欧阳修对古文的贡献,都是兼从文、道两方面着眼的。但是苏轼的文道观在北宋具有很大的独特性。首先,苏轼认为文章的艺术具有独立的价值,如“精金美玉,文章并不仅仅是载道的工具,其自身的表现功能便是人类精神活动的一种高级形态。其次,苏轼心目中的“道”不限于儒家之道,而是泛指事物的规律。所以苏轼主张文章应像客观世界一样,文理自然,姿态横生。他提倡艺术风格的多样化和生动性,反对千篇一律的统一文风,认为那样会造成文坛“弥望皆黄茅白苇”般的荒芜。

历代评价:

《宋史》:苏轼自为童子时,士有传石介《庆历圣德诗》至蜀中者,轼历举诗中所言韩、富、杜、范诸贤以问其师。师怪而语之,则曰:“正欲识是诸人耳。”盖已有颉颃当世贤哲之意。弱冠,父子兄弟至京师,一日而声名赫然,动于四方。既而登上第,擢词科,入掌书命,出典方州。器识之闳伟,议论之卓荦,文章之雄隽,政事之精明,四者皆能以特立之志为之主,而以迈往之气辅之。故意之所向,言足以达其有猷,行足以遂其有为。至于祸患之来,节义足以固其有守,皆志与气所为也。仁宗初读轼、辙制策,退而喜曰:“朕今日为子孙得两宰相矣。”神宗尤爱其文,宫中读之,膳进忘食,称为天下奇才。二君皆有以知轼,而轼卒不得大用。一欧阳修先识之,其名遂与之齐,岂非轼之所长不可掩抑者,天下之至公也,相不相有命焉,呜呼!轼不得相,又岂非幸欤?或谓:“轼稍自韬戢,虽不获柄用,亦当免祸。”虽然,假令轼以是而易其所为,尚得为轼哉?

赵祯:吾今又为吾子孙得太平宰相两人。

刘安世:东坡立朝大节极可观,才意高广,惟己之是信。

黄庭坚:①人谓东坡作此文,因难以见巧,故极工。余则以为不然。彼其老于文章,故落笔皆超逸绝尘耳。 ②文章妙天下,忠义贯日月。 ③真神仙中人。

苏辙:其于人,见善称之,如恐不及;见不善斥之,如恐不尽;见义勇于敢为,而不顾其害。用此数困于世,然终不以为恨。

晁无咎:苏东坡词,人谓多不谐音律。然居士词横放杰出,自是曲子中缚不住者。

王直方:东坡尝以所作小词示无咎、文潜,曰:“何如少游?”二人皆对曰:“少游诗似小词,先生小词似诗。”[-]

王灼:东坡先生以文章馀事作诗,溢而作词曲,高处出神入天,平处尚临镜笑春,不顾侪辈。或曰:“长短句中诗也。”为此论者,乃是遭柳永野狐涎之毒。诗与乐府同出,岂当分异?若从柳氏家法,正自不分异耳。东坡先生非心醉于音律者,偶尔作歌,指出向上一路,新天下耳目,弄笔者始知自振。今少年妄谓东坡移诗律作长短句,十有八九不学柳耆卿则学曹元宠,虽可笑,亦毋用笑也。

赵昚:忠言谠论,立朝大节,一时廷臣无出其右。

陆游:①世言东坡不能歌,故所作乐府,多不协律。晁以道谓:“绍圣初,与东坡别于汴上,东坡酒酣,自歌阳关曲。则公非不能歌,但豪放,不喜剪裁以就声律耳。试取东坡诸词歌之,曲终,觉天风海雨逼人。 ②公不以一身祸福,易其忧国之心,千载之下,生气凛然。

陈洵:东坡独崇气格,箴规柳、秦,词体之尊,自东坡始。

徐度:(柳永)词虽极工致,然多杂以鄙语,故流俗人尤喜道之。其后欧、苏诸公继出,文格一变,至为歌词,体制高雅。

胡寅:词曲者,古乐府之末造也。文章豪放之士,鲜不寄意于此者,随亦自扫其迹,曰谑浪游戏而已也。唐人为之最工者。柳耆卿后出,掩众制而尽其妙。好之者以为不可复加。及眉山苏氏,一洗绮罗香泽之态,摆脱绸缪宛转之度,使人登高望远,举首高歌,而逸怀浩气,超然乎尘垢之外,于是花间为皂隶,而柳氏为舆台矣。

王若虚:是直以公为不及于情也。呜呼!风韵如东坡,而谓不及于情,可乎?彼高人逸士,正当如是。其溢为小词,而闲及于脂粉之间,所谓滑稽玩戏,聊复尔尔者也。若乃纤艳淫媟,入人骨髓,如田中行、柳耆卿辈,岂公之雅趣也哉?公雄文大手,乐府乃其游戏,顾岂于流俗争胜哉?盖其天资不凡,辞气迈往,故落笔皆绝尘耳。

刘辰翁:词至东坡,倾荡磊落,如诗,如文,如天地奇观。

元好问:唐歌词多宫体,又皆极力为之。自东坡一出,性情之外,不知有文字,真有“一洗万古凡马空”气象。虽时作宫体,亦岂可以宫体概之?人有言,乐府本不难作,从东坡放笔后便难作。此殆以工拙论,非知坡者。所以然者,诗三百所载小夫贱妇幽忧无聊赖之语,时猝为外物感触,满心而发,肆口而成者尔。其初果欲被管弦。谐金石,经圣人手,以与六经并传乎?小夫贱妇且然,而谓东坡翰墨游戏,乃求与前人角胜负,误矣。自今观之,东坡圣处,非有意于文字之为工,不得不然之为工也。坡以来,山谷、晁无咎、陈去非、辛幼安诸公,俱以歌词取称,吟咏性情,留连光景,清壮顿挫,能起人妙思。亦有语意拙直,不自缘饰,因病成妍者,皆自坡发之。

王士祯:汉魏以来,二千余年间,以诗名其家者众矣。顾所号为仙才者,唯曹子建、李太白、苏子瞻三人而已。

袁枚:有才而无情,多趣而少韵:由于天分高,学力浅也。有起而无结,多刚而少柔:验其知遇早晚景穷也。

王士禛:山谷云:“东坡书挟海上风涛之气。”读坡词,当作如是观,琐琐与柳七较锱铢,无乃为髯公所笑?”

周济:人赏东坡粗豪,吾赏东坡韶秀。韶秀是东坡佳处,粗豪则病也。东坡每事俱不十分用力,古文、书、画皆尔,词亦尔。

刘熙载:东坡词颇似老杜诗,以其无意不可入,无事不可言也。若其豪放之致,则时与太白为近。太白《忆秦娥》,声情悲壮。晚唐、五代,惟趋婉丽。至东坡始能复古。后世论词者,或转以东坡为变调,不知晚唐、五代乃变调也。东坡《定风波》云:“尚余孤瘦雪霜姿。”《荷花媚》云:“天然地,别是风流标格。”“雪霜姿”,“风流标格”,学坡词者,便可从此领取。东坡词具神仙出世之姿,方外白玉蟾诸家,惜未诣此。”

曾国藩:古人称立德、立功、立言为三不朽。立德最难,自周汉以后,罕见德传者。立功如萧、曹、房、杜、郭、李、韩、岳,立言如马、班、韩、欧、李、杜、苏、黄,古今曾有几人?

蔡嵩云:东坡词,胸有万卷,笔无点尘。其阔大处,不在能作豪放语,而在其襟怀有涵盖一切气象。若徒袭其外貌,何异东施效颦。东坡小令,清丽纡徐,雅人深致,另辟一境。设非胸襟高旷,焉能有此吐属。

王鹏运:北宋人词,如潘逍遥之超逸,宋子京之华贵,欧阳文忠之骚雅,柳屯田之广博,晏小山之疏俊,秦太虚之婉约,张子野之流丽,黄文节之隽上,贺方回之醇肆,皆可模拟得其仿佛。唯苏文忠之清雄,夐乎轶尘绝世,令人无从步趋。盖霄壤相悬,宁止才华而已?其性情,其学问,其襟抱,举非恒流所能梦见。词家苏辛并称,其实辛犹人境也,苏其殆仙乎!

沈曾植:东坡以诗为词,如雷大使之舞,虽极天下之工,要非本色。”此后山谈丛语也。然考蔡绦铁围山丛谈,称:“上皇在位,时属升平。手艺之人有称者,棋则有刘仲甫、晋士明,琴则有僧梵如、僧全雅,教坊琵琶则有刘继安,舞有雷中庆,世皆呼之为雷大使,笛则孟水清。此数人者,视前代之技皆过之。”然则雷大使乃教坊绝技,谓非本色,将外方乐乃为本色乎?

夏敬观:东坡词如春花散空,不着迹象,使柳枝歌之,正如天风海涛之曲,中多幽咽怨断之音,此其上乘也。若夫激昂排宕、不可一世之概,陈无己所谓:“如教坊雷大使之舞,虽极天下之工,要非本色。”乃其第二乘也。后之学苏者,惟能知第二乘,未有能达上乘者,即稼轩亦然。东坡《永遇乐》词云:“紞如三鼓,铿然一叶,黯黯梦云惊断。夜茫茫,重寻无处,觉来小园行遍。”此数语,可作东坡自道圣处。

王国维:以宋词比唐诗,则东坡似太白,欧、秦似摩诘,耆卿似乐天,方回、叔原则大历十子之流。

林语堂:苏东坡是一个无可救药的乐天派、一个伟大的人道主义者、一个百姓的朋友、一个大文豪、大书法家、创新的画家、造酒试验家、一个工程师、一个憎恨清教徒主义的人、一位瑜伽修行者佛教徒、巨儒政治家、一个皇帝的秘书、酒仙、厚道的法官、一位在政治上专唱反调的人。一个月夜徘徊者、一个诗人、一个小丑。但是这还不足以道出苏东坡的全部……苏东坡比中国其他的诗人更具有多面性天才的丰富感、变化感和幽默感,智能优异,心灵却像天真的小孩——这种混合等于耶稣所谓蛇的智慧加上鸽子的温文。

钱穆:①苏东坡诗之伟大,因他一辈子没有在政治上得意过。他一生奔走潦倒,波澜曲折都在诗里见。但苏东坡的儒学境界并不高,但在他处艰难的环境中,他的人格是伟大的,像他在黄州和后来在惠州、琼州的一段。那个时候诗都好,可是一安逸下来,就有些不行,诗境未免有时落俗套。东坡诗之长处,在有豪情,有逸趣。其恬静不如王摩诘,其忠恳不如杜工部。②他们(苏氏兄弟)的学术因罩上一层极厚的释老的色彩,所以他们对于世务,认为并没有一种正面的、超出一切的理想标准。他们一面对世务却相当练达,凭他们活的聪明来随机应付。他们亦并不信有某一种制度,定比别一种制度好些。但他们的另一面,又爱好文章辞藻,所以他们持论,往往渲染过分,一说便说到尽量处。近于古代纵横的策士。

苏轼被贬后依旧洒脱,面对困境到底是什么支撑着他努力活着?

面对贬谪依然自由洒脱,面对困境从不惧怕退缩,这颠簸坎坷的人生里支持苏轼活下来的关键因素的就是他那乐观豁达的人生态度吧。

苏轼年少成名,在科举之路上非常顺遂,但是仕途历经坎坷,曾多次被贬谪,作为凡人的他面对困境也会心情压抑,面对背叛也会悲愤至极,而与常人不同的是,苏轼会在逆境中保持乐观,在流放中寻找自我,领悟人生的真谛,从而留下了一首首传承千年的绝世佳作。

作为“豪放派”诗人,苏轼凭借乐观的人生态度把别人眼中的苟且活成了自己的潇洒人生。苏东坡刚被贬黄州时,心情郁闷,借酒烧愁,以“小舟从此逝,江海寄余生”表达了自己明明满腹才华却落得获罪流放的下场的苦闷情。

经过一段时间的调整,苏东坡慢慢看透自己的人生,明白了挫折也是人生中宝贵的经历,他从贬谪的阴霾中走出来,积极乐观的人生态度开始展现,于是便以诗词告诉世人:当你能“一蓑烟雨任平生”时,你的人生也就“也无风雨也无晴”了。

经历过人生大起大落的人中,总有一部分人可以看淡许多东西,在接下来颠沛流离的人生中享受到怡然之乐,况且是金子总会发光,在被贬期间,苏轼曾创办学堂,许多人不远千里来向他求学,人们也一直把苏轼看作是儋州文化的开拓者、播种人,对他怀有深深的崇敬。

除了诗词上的造诣,苏轼还善于观察生活中的细节,在美食上也曾立下不少功劳。贬谪到黄州时,他用邻居施舍的蔬菜做出了鲜美可口的蔬菜浓汤,在流放海南时,他也能品味出洋芋的另一番风味。被贬之后,他在吃上的情趣不断表现出来,什么“东坡肉”“东坡饼”“东坡豆腐”等等。面对这样有诗词有美食有如画山水的生活,苏轼当然是会认真去享受,而不会因为贬谪就结束自己的一生啦!