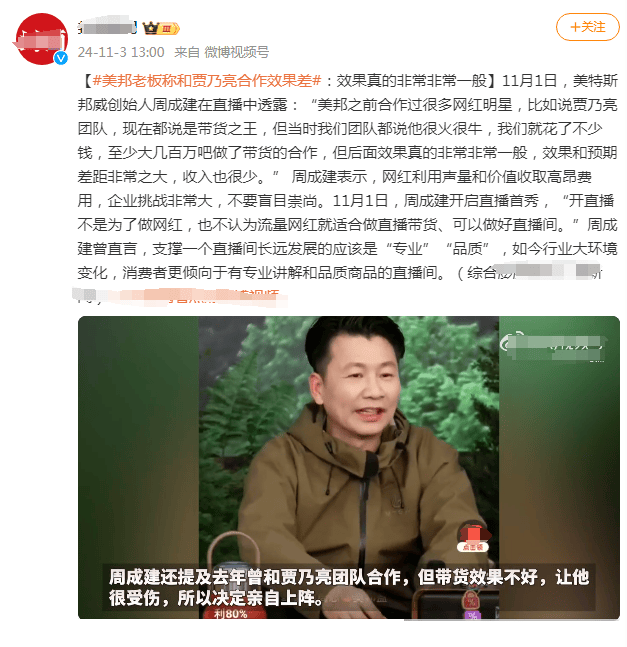

某服装品牌老板公开吐槽贾乃亮,称和他合作效果差。

该品牌创始人在直播中透露:“之前合作过很多网红明星,比如说贾乃亮团队,现在都说是带货之王,但当时我们团队都说他很火很牛,我们就花了不少钱,至少大几百万吧做了带货的合作,但后面效果真的非常一般,效果和预期差距非常之大,收入也很少。”该创始人还表示,网红利用声量和价值收取高昂费用,企业挑战非常大,不要盲目崇尚。

该品牌创始人11月1日首次直播说出的这段话,当天就上了热搜,过了4天,非但没有降温,反倒冲上热搜第二,但贾乃亮方面始终没有出面回应。理不辩不明,下面就从各个维度出发,来分析一下,到底是谁的问题?

站在品牌方的立场,找明星网红带货,几百万砸下去,肯定是出于两方面考虑。一方面是迅速提升产品销量,让品牌获利,直播带货的核心目的就是赚钱,品牌找明星网红带货,自然也是要赚钱;另一方面则是借明星网红提升品牌知名度,增加在行业内的声量。这也是该品牌没有选择带货能力强的网红,而是和贾乃亮合作的原因,但说到底,提升品牌知名度是次要的,主要的还是赚钱,如果几百万打了水漂,品牌方肯定不愿意,这样的话还不如用这个钱找明星做代言,至少未来一两年都能拥有明星的肖像权,而不是带货过程中的那一点时间,还见不到效果。

所以,站在品牌方立场,几百万都打水漂看,达不到销售预期,我开直播吐槽怎么了?买一样东西质量不好、吃一顿饭味道不好都能吐槽,凭什么花大几百万达不到效果不能吐槽?这是消费者的权利。

站在贾乃亮的立场,他也会觉得冤枉。

都不需要查数据,如果贾乃亮带货能力差,合作过的品牌效果都不好,他不会直播做了几年,一直能坚持到现在。这说明品牌创始人吐槽的“带货效果非常一般”只是个例,肯定大部分都能达到预期效果,甚至销量超过预期。该创始人也说贾乃亮现在被誉为“带货之王”,肯定是有点真本事的。那要不要找找品牌自身问题?

这就难怪不少贾乃亮的拥趸甩锅给品牌方的设计,甚至建议创始人亲自带队搞一批新的设计师、搞一批新的设计的服装,然后直接以全新的面貌亮相给消费者,可能会更好。潜台词就是,你们的设计过时了、当下的主流消费者不喜欢了。

但换个角度,品牌方创始人可是只吐槽了贾乃亮,没有吐槽其他带货主播啊!如果其他人销量都不错,唯独贾乃亮这边不达预期,那又该怎么说呢?

而站在行业角度,以中立的态度看这次风波,则会发现出现这样的争议,一半是行业弊端,另一半还是贾乃亮团队的问题。

先说贾乃亮团队的问题。头部带货主播,以及贾乃亮这样咖位的明星,背后肯定都有一个相当庞大的选品团队,负责帮他们筛选品牌和产品,确定品质没问题,以及考量带货效果,保证直播带货不会出问题、不会翻车。如果说这次被吐槽销量不佳的美邦,是产品本身不行,那为什么从一开始就不拒绝合作?相信被贾乃亮团队婉拒过的品牌不在少数吧?如果说其他带货主播销量都还可以,但自己带货销量不行,那是不是也应该找找自身原因?

再说行业弊端。

直播带货方兴未艾、鱼龙混杂,带货翻车的明星不在少数。美邦创始人的爆料,道出了为何贾乃亮这几年如此热衷于直播带货。头部带货主播的收入主要由坑位费和销售提成两部分组成,正常来说,创始人透露销售没达预期,那么销售分成肯定没多少,几百万肯定是坑位费。试想一下,仅这一个品牌贾乃亮就能拿到几百万的坑位费,其他品牌加起来,一场直播能赚多少钱?

这要比辛辛苦苦几个月拍电影、电视剧挣得轻松还要多出很多吧!所以贾乃亮已经五年没有新电影上映,电视剧今年只有一部,综艺今年也只有《极限挑战第十季》一个,差不多一门心思扑在直播带货上,他的童乐影视,也都是有其他部门的工作人员负责运营。

核心问题还是几百万的坑位费上,假设没有这么高的坑位费,美邦创始人也不会出来吐槽。根本原因,还是直播带货作为新兴的销售形式,相关制度和政策不够完善,如果能像限制演员片酬那样,给坑位费制定一个合理区间,以及做出承诺销售额、不达预期要按比例退还坑位费的制度,可能这样的争议就不会发生了。

说到底,直播带货,本来应该是品牌方提升销量、带货主播赚到提成、消费者买到物美价廉的商品的三赢局面,这次争议,品牌方和贾乃亮都丢了面子,都该反思一下。