(原标题:澳洲学者:中国新能源汽车“产能过剩”?“产能不足”还差不多)

导读

近年来,中国已成为全球新能源汽车行业的领导者,但却引发了欧美政客关于中国“产能过剩”的指责。事实上,价廉物美的中国新能源汽车产品促进了国际新能源汽车市场的持续增长,改变了过去新能源汽车因价格过高而难以普及的状况,为全球绿色产业转型做出了贡献。当前世界面临的真正问题恰恰是新兴产能不足。欧美政客针对中国的指责是不公正的,是纯粹的政治操弄。

作者:鲍韶山 (Warwick Powell)

昆士兰科技大学兼职教授 太和智库高级研究员

中国已在包括电动汽车在内的新能源汽车设计和制造领域确立了全球领先地位。在过去四年里,中国的新能源汽车制造商风靡全球——产量从2020年的35万辆激增至2023年的960万辆。以前只有中国人熟知的比亚迪等汽车品牌正迅速跻身为国际知名品牌。此外,向电动汽车转型已成为推动全球经济低碳发展的关键一环,对实现《巴黎协定》中设定的全球减排目标至关重要。

因此照理来说,中国以较低成本向世界市场提供电动汽车的能力,本应在全球范围内受到欢迎。然而,最近几个月来,美国和欧洲政客接连对中国新能源汽车“产能过剩”表示担忧,谴责中国“低价倾销出口”,并扬言要实施禁令,征收高额关税。

我们有充分理由证明欧美的这些指责纯属无稽之谈,也有充分的理由证明中国的产能和技术可以造福世界。

中国新能源汽车制造商主要聚焦于满足日益增长的国内市场需求。在过去四年中,随着中国新能源汽车产量的稳步增长,国内市场吸收了产能的75%至85%。以2023年为例,中国新能源汽车的总产量约为960万辆,国内销量约830万辆,几乎全部为国产车型。这一市场态势与过去30年来中国制造业整体发展趋势一致:1995年,中国制造业产出中有11%用于出口,这一比例在2004年达到了18%的高点,随后逐渐下降,目前稳定在大约13%的水平。

中国的新能源汽车无疑在产量和价格方面均处于全球领先地位。全球市场对电动汽车的需求持续旺盛。国际能源署的《全球电动汽车展望2024》报告指出:“2023年电动汽车销量较2022年增加350万辆,同比增长35%,比2018年高出6倍多。”目前电动汽车的需求主要集中在中国、欧洲和美国,而基数较低的新兴市场对电动汽车的需求也在强劲增长,尤其是东南亚和巴西。

国际能源署指出:“不论在国家还是全球层面,向电动交通转型的关键,在于成功推出价格亲民的新能源汽车(包括但不限于电动汽车)。”正因如此,中国的低成本电动汽车的“催化剂”作用显得尤为重要,它们不仅促进了那些成熟的电动汽车市场持续增长,也在一些此前价格门槛过高的市场扩大了电动汽车的普及。

据国际能源署估计,到2035年,新能源汽车的年需求量将从目前的1400万辆左右增至5500万辆以上。甚至还有人估计那时的需求量可能高达6040万。但不管是哪种估计,有一点是确定的,那就是目前的产能显然远远不能满足需求。

也就是说,当前真正的问题根本不是新能源汽车产能“过剩”,而是产能不足。

为满足预期的市场需求,我们迫切需要提高新能源汽车产能。可喜的是,中国及其它一些国家的制造商已经通过直接投资新厂和组建合资企业等方式,在全球范围内扩大产能。

中国企业正积极布局海外,在泰国、马来西亚、巴西、越南、匈牙利、墨西哥、西班牙和意大利等地新建或拟建生产线。这种全球化的生产布局是合理的,因为还要考虑物流成本的因素。让工厂靠近市场,不仅可以缩短产品交付周期,还可以提升整个供应链的运作效率。

实际上,这已成为中国新能源汽车行业的一个显著特点。中国的新能源汽车生产商致力于精简库存,当然这背后是以高生产率作为支撑的。因此,与传统制造业相比,他们对营运资金的需求较少。预付定金的预售模式保证了未来需求的确定性,还能额外获得营运资金,有效地缩短了从设计、制造到交付的整个周期,显著提升了资本运作的效率。这样一来,由于运营资金锁定和库存较少,生产商及其投资人能够更灵活地应对短期市场波动。

自动化生产技术进一步降低了中国新能源汽车的单位成本。据报道,在小米SU7生产线上,每76秒就有一台新车下线。由于预购需求旺盛,客户等待提货的时间可能长达数月,库存更是几乎没有——这哪里像是“产能过剩”的样子?

毫无疑问,美国政客感到焦虑的真正原因之一,是美国在新能源汽车领域缺乏与中国相匹敌的能力。密歇根州是传统燃油车产业的集中地,也是历年美国总统竞选中重要的“摇摆州”,今年恰逢大选之年,该州选票归谁可能对大选结果产生决定性影响。这一事实强烈暗示了近期美国的一些言论更多是为了迎合其国内政治需要。2008年金融危机爆发后,美国汽车行业得到了政府的纾困,但仍然受制于旧燃料和旧技术。鉴于美国作为世界上最大的原油生产和消费国的地位,能源政策和汽车行业的未来走向很可能成为届时选民们最为关注的问题之一。

发展中国家将受益于低成本的电动交通,同时,许多国家也将受益于中国投资本地化制造能力。美国和欧洲政客抱怨中国新能源汽车价格低,实际上是在阻碍发展中国家享受经济实惠的新技术。

除了大选这样的周期性政治活动的影响外,我们真心希望,美国政客采取种种行动的原因不是因为担心发展中国家有机会跨越传统技术,走低碳发展道路。

本文原文发表在中国日报国际版,原标题为 "Powering the future, today"

出品:中国日报中国观察智库

责编:宋平 刘夏

编辑:张钊

实习生秦可、程飘然亦有贡献

产能过剩、深陷裁员风波,动力电池进入“寒冬”?

在刚经历一番高歌猛进之后,电池行业的“寒冬”,或许比预想要来得更快。

最近,长安汽车董事长朱华荣在2023中国汽车重庆论坛上提及,到2025年,中国需要的动力电池产能为 1000-1200GWh,目前行业产能规划已经达到4800GWh。而在紧随其后开幕的四川宜宾“2023 世界动力电池大会”上,多位人士也继续抛出了类似的观点。

从“缺电贵电”到产能过剩,电池行业经历了什么?行业脱困又路在何方?

电池行业发展“过山车”从此前电池产业发展的情况来看,增速起码还是喜人的。

最新数据显示,2023年1-5月,我国动力电池累计装车量119.2吉瓦时(GWh),累计同比增长43.5%。

2022年全球动力电池装车量达到517.9GWh,同比增长了 71.8%。即便是动力电池生产遭遇到原材料价格上涨和供应危机等困难,中国装机量也依然达到了 294.6GWh,占了全球的 60.4%。

在宜宾动力电池大会上,宁德时代董事长曾毓群谈到,过去一年,全球动力电池总装机量达到500多吉瓦时(GWh),增长规模超过70%。从行业来看,国际机构预测,2030年动力电池市场需求将达到4.8太瓦时(TWh)。

回顾上一届宜宾“世界动力电池大会”,当时曾毓群和广汽集团董事长曾庆洪讨论的焦点是,车企是不是在给电池厂打工。在主机厂眼里,自己才是新能源汽车产业的“苦主”。

电池供不应求的时候,小鹏汽车为了拿到宁德时代的电池,何小鹏前往福建蹲了一周,即便这样,据说最后双方还是不欢而散。可见当初电池企业是有多强势。

如今,“苦主”又将传递到了电池企业?在最近的重庆和宜宾的两次论坛上,不少行业人士不约而同谈到电池产能过剩话题。

继朱华荣之外,一汽集团总经理邱现东在宜宾表示,目前的动力电池规划,需要3000万辆电动汽车才能消化,过剩已尤为明显。

那么,电池企业如何看待电池过剩?今年4月,中创新航新工厂在广东江门投产,公司副总裁王小强就谈到,过剩是市场竞争的一种常态,没有过剩就没有优胜劣汰,这是一个很正常的现象。现有锂电产业到“真正过剩”还为之尚早,特别是优质产能依然是稀缺的。

嘴上很强硬,但身体却很诚实。就在今年5月,有国内第三大动力电池公司之称的中创新航,被爆出集中解约应届生。签约了中创新航四川眉山、成都、厦门、合肥等基地的应届生,均出现“被解约”情况。

除中创新航之外,就连比亚迪长沙工厂也传出“人员优化”,而今年3月中旬,一份亿纬锂能股份有限公司子公司的“人员效率化专项”文件截图也流传出来,尽管事后亿纬锂能回应称,网上传闻不属实,但也引发了外界关于电池行业发展的担忧。

新能源汽车卖不动了?之所以行业如此担心动力电池产能过剩,与当前增速放缓的终端市场密切相关。

1至5月,我国汽车产销量达1068.7万辆和1061.7万辆,同比均增长11.1%。

再对比一下2022年1到5月数据:我国新能源汽车销量分别为43万辆、33万辆、48万辆、30万辆和 47万辆,同比分别为 141%、 205%、114%、45%和 105%。

去年4月,因为上海爆发疫情汽车销量有所下滑,但即便这样,新能源汽车销量也保持了45%的增速。

销量不振,利润难看。朱华荣提到,汽车行业盈利性进一步削弱,中国100多个乘用车品牌,真正盈利的电动车品牌也就 2、3 个。关键的原材料及芯片高度依赖于进口,长周期、结构性问题影响新能源汽车产业安全,解决关键技术突破问题任重道远。

那么,谁才是这个产业链上的真正“大赢家”?从披露的一组数据,可以寻找到蛛丝马迹:长安汽车总裁王俊在宜宾谈到,良好的产业生态,是一个产业群持续发展的前提,而合理的利润分配,是这个产业群生存的前提,每一个环节都应该有合理的利润,才能够让产业发展更可持续。

但是在电池行业,从2022年的行业总体来看,离用户越远,利润越高,最远端的利润居然突破了300%以上,而直接为用户提供产品和服务的主机厂,目前还处于亏损,从商业模式上根本影响整个产业的循环和可持续健康发展。

为了对产业链有更好地掌控,汽车企业也下定决心启动全面自研自产的步伐。比如,不仅自建电芯工厂,更通过入股、并购方式,布局铜箔、锂矿等上游材料端,甚至加入全球“抢矿”大战,奔赴中国宜春,以及阿根廷、智利、津巴布韦等地“抢矿”。

不过,整体上,王俊还是积极看待新能源产业发展的未来:随着传统车企转向电动化、新势力迅速成长、ICT企业大步入局、合资车企逐步跟进,新能源汽车产业赛道百家争鸣,激烈的市场竞争将促进中国新能源汽车产业更加健康、更加稳固地向前发展,也必将催生具有全球竞争力的世界级中国汽车品牌。

加快下沉市场布局稳消费如何应对这场电池“过剩危机”?归根到底,还是要从消费端入手。

从国家层面来看,今年5月,在谈到新能源汽车产销增速放缓时,国家发改委政研室副主任、新闻发言人孟玮就提到,多措并举扩大新能源汽车消费,推动新能源汽车产业高质量发展。

就在6月8日,商务部发布关于组织开展汽车促消费活动的通知,将开展汽车促消费活动,顺应城乡居民多样化购车需求,促进汽车消费。

按照通知的重点,将推动性价比高、实用性强的新能源载货微面、微卡、轻卡等车型下乡,进一步丰富农村新能源汽车产品供应,全链条、全过程促进汽车消费。

国家统计局数据显示,农村人口规模达5.1亿,是挖掘内需潜力的重要方向。如此庞大的下沉市场,购车需求潜力巨大。

在专家层面,全国政协常委经济委副主任苗圩在宜宾也分享了几点思考:通过降本增效提高竞争力;坚持创新驱动,做好下一代电池技术储备;加强电池上游材料保供稳价工作。

他还呼吁,推动动力电池规格尺寸标准化,减少规格,这是将来提高竞争力的一个很重要也很紧迫的工作;加快构建动力电池碳足迹标准体系,助力我国新能源汽车优势产业链更好地“走出去”。

从行业层面,曾庆洪也建议,在新能源车免征购置税政策延续的利好基础上,出台更多务实有力的落地措施。比如,加大降费减税和金融支持力度,持续优化新能源用车环境(充换电设施普及、路桥费优惠等)。

王俊则表示,2022年,动力电池自燃比例还是比较高的,仍是舆情集中的“深水区”,因此这需要一起来解决本质性安全问题。长安汽车也将和合作伙伴、上下游企业,大力推进电池标准化、电芯上车技术、提高电池能量密度等技术,来改进体验和降低成本。

在乘联会秘书长崔东树看来,中国幅员辽阔,市场前景巨大,完全可以通过下沉农村区域等方式,逐步消化电池产能。

爱点评其实,动力电池“过剩论”还言之过早,一方面,目前市面上提到的电池产量,多是以规划的形式存在,项目从立项到完全投产短则一年,长则数年,企业会根据实时的市场情况变化动态增减项目。另一方面,早期“跑马圈地”的红利期确实已经结束,在经历短期的阵痛期过后,低碳、清洁、安全、普惠的优质产能可以真正落地,将推动低端产能出清,这对行业发展反而是一个好事。正如当年新能源汽车产业“过剩论”一样,首先出局的还是那些产品力不行的企业。

新能源车产能过剩是什么原因?

首先,过度补贴等产业政策增大了产能过剩风险。

新世纪以来,国家出台了对企业和消费者的补贴、技术研发扶持、税收优惠等一系列扶持新能源汽车发展的政策,特别是政府的财政补贴是推动新能源汽车消费的最大源动力。除了中央补贴外,很多地方政府按照1:1的比例对新能源汽车进行配套补贴,两级政府的补贴总额高达6万~10万元,一些小型电动车变成了零成本甚至负成本。受高额补贴诱惑,大量企业不按市场实际需求过量生产,有的企业甚至违规造假“骗补”,从而埋下产能过剩隐患。

另据威尔森咨询公司发布的《2016中国新能源汽车市场报告》,若扣除政府的补贴,国内自主品牌新能源汽车的平均市场成交价格是合资品牌的2倍,即自主品牌车价格优势主要靠政府补贴来维持,未来随着补贴的退坡制度实施乃至完全取消,面对合资品牌强大的技术和市场竞争优势,国内大量靠政策刺激而建立起来的车企必将面临市场清洗,我国新能源汽车市场将会产生严重产能过剩危机。

其次,单一GDP政绩观和地方保护主义加剧了产能过剩风险。

当前新能源汽车产能过剩风险高企与地方政府片面追求GDP政绩相关。新能源汽车产业作为新兴产业之一,具有产值大、利润高、带动性强等特点。新建项目产能一旦形成,必将大幅拉动地方经济增长。例如,某汽车集团新能源乘用车在某省的项目建成后,按年产60万辆车估算,年产值将高达600亿元,占到全省GDP的1.5%。

受利益驱动,各地政府对发展新能源汽车均热情高涨。目前获得新能源汽车生产资质的15家企业中,大部分企业背后都有地方政府的身影。这种不顾本地发展条件而盲目跟风上马新能源汽车相关项目的做法,将给以后的产能过剩埋下隐患。

此外,地方保护主义也阻碍了新能源汽车的市场化进程,影响了市场优胜劣汰机制发挥,优势企业和高效产能无法进入,弱势企业和僵尸企业得以生存,加剧了行业低端产能过剩风险。

再者,行业进入门槛低也易形成大量低端过剩产能。

相比较传统汽车制造业极高的进入壁垒,新能源汽车行业进入门槛较低,主要集中在电池等几个大的核心零部件上。据测算,传统燃油车的盈亏平衡点为200万辆,而电动车的盈亏平衡点仅为10万~20万辆。正是相对较低的行业进入门槛及广阔的市场空间,使新能源汽车易成为资本追逐的“香饽饽”。

当前,一些并不具备研发、生产以及制造新能源汽车能力甚至缺乏造车经验的企业,利用新能源汽车行业较低的进入门槛,采取控股、合资建厂、切入供应链等投资手段进入新能源汽车制造领域,短期内易形成大量低端过剩产能,给我国新能源汽车产业的健康发展带来不利影响。

比起两大增长点,中国汽车面临更多痛点

也许重庆车展不是中国最顶级车展,但是每一年中国重庆论坛一定是重庆乃至全国汽车行业在高度深度上的一流论坛。

而今年,恰逢中国汽车工业诞生70周年。当今的中国市场也正经历着燃油车到新能源,新能源到智能化的过渡阶段。因此,在这样一个关键节点上,一众汽车界大佬齐聚一堂,其中的观点自然而然也在一定程度上反应了汽车产业的现状和走向。

当“全球汽车产业从燃油车市场这样的上半场进入了电动、自动化的下半场,而中国的汽车产业则从已量取胜的上半场走向了高质量发展的下半场。”成为主基调,2023年中国重庆汽车论坛以“在变革的时代,塑造行业的未来”的主题,则更加值得讨论。

面对如今的中国汽车产业,有人说上半场是电动化,下半场是智能化,但更多人认为上半场是预赛,下半场是淘汰赛和决赛。毫无疑问,中国汽车产业正在经历一场深度的洗牌,产业格局正在重构中。

新能源与出口的“两架马车”

全球汽车产业的格局正在发生着颠覆性的变化,传统优势品牌、优势产品面临电动化、智能化产品、智能化品牌的巨大挑战。在这一背景下全球各国加速了电动化、智能化转型的步伐,特别是在中国汽车市场正在引领着全球行业的这一变化。

2018年中国新能源狭义乘用车零售渗透率只有4.3%,但到2022年渗透率达到26%,今年1-4月这一数据突破了30%,这标志着中国新能源行业已进入爆发的增长期,中国汽车市场的竞争格局也在发生着巨大的变化。

长安汽车董事长朱华荣表示,“以前我们曾经是欧美日德韩中六分天下,但到今天已经是中国品牌坐拥半壁江山,中国品牌的产品结构也从原来的低端低价产品到中高端的快速渗透。”毫不客气的说,中国品牌在造型、新能源、智能化的优势凸显,引领着全球。

而对于中国汽车市场容量的预判,朱华荣认为,未来3500万甚至4000万成为可能。到2030年新能源的渗透率达到70%甚至80%。2030年纯电动、插电式混合动力和燃油车的比例很可能是4:3:3或3:4:3。

实际上,包括长安、广汽、东风、上汽等多家头部汽车集团的大佬,以及博世、地平线等供应商为代表的企业,都认为70%的渗透率是最低值,更加乐观的数据是达到90%。国内汽车市场大盘稳健增长,给汽车产业带来更多机会。

就如上汽集团副总裁杨晓东所说,“近年来自主品牌强势崛起,归根到底是新能源和海外两个市场的快速发展,以及技术创新的驱动。”

2022年中国汽车出口成为一大亮点,出口总数量突破了300万台,达到了311万辆,同比增加54%。按照国家统计局的数据显示,2022年全年货物进出口的总额比上年增长7.7%,汽车出口的增长率远远超过这个水平。

2023年1-4年乘用车出口114.2万辆,同比增长107.3%,新能源汽车出口33.5万辆、同比增长164.6%,增速领先于传统燃油车的出口。在欧洲、澳新等主力市场出现越来越多的中国品牌汽车,尤其是新能源汽车。

中国品牌的新能源汽车在产品品质、造型设计、技术创新、供应链体系等方面都有了明显的进步,中国越来越表现出全球汽车市场中心的标签,在欧洲、德国、美国以及亚洲其他国家,中国和日本是可以影响其汽车产业发展的中心。

长安汽车用切身经历告诉大家,过去十几、二十年,中国汽车出海的负面很多。在海外的投资有打水漂的,有受到其他挑战的,过去10-15年是赔本赚吆喝的时代。但现在不同了,现在中国走出去目前是“吃肉”环节,是盈利的状态。

极氪智能科技副总裁赵昱辉也认为,“在当时当下,我们认为在内卷化非常严重的中国市场,对于各个品牌来讲,出海不是一个选项,而是一个刚需,因为整个全球市场到目前为止仍然是一个巨大的蓝海,走出去是我们做大做强的必由选择。”

以目前中国出海的情况来看,在整个国际市场里,到现在为止仍然在欧洲市场、在北美市场没有在品牌层面有一个响当当的成绩单,所以对于中国汽车产业来讲,一定要在出海这个大的风口形势下,让中国的汽车品牌真真正正能够走上去。

内耗、电池、芯片等问题重重

不过在欣喜之余,广汽集团董事长曾庆洪表达了一丝忧虑,“智能化、网联化、新能源是未来汽车产业的发展趋势,但挑战与机遇并存。挑战主要在于:虽然发展空间较大,但市场竞争越来越激烈,两位数增长几无可能;微增长、淘汰赛、兼并重组将成为主旋律。”

朱华荣也对此做了进一步的数据补充,他认为,汽车行业盈利性进一步削弱,很显然我们看到在中国100多个乘用车品牌,而真正盈利的电动车品牌也就2、3个。他大胆预言,90%以上的新势力将关停并转。

曾庆洪也表示,“曾经朱华荣说以后只能是五个“东西南北中”,打麻将一样,我也不知道我有没有份。我也赞同他这个想法,美国3家、日本3家、欧洲3家,都是靠重组。比如美国克莱斯勒、菲亚特,接下来PSA,四个五个合并起来。”

所谓洗牌,实际上是中国车市整体环境内卷的冰山一角。在汽车价格战、车企洗牌、纯电汽车减速三个关键词下,2023年是近20年来最卷的汽车市场年份,没有之一。而其中,价格战又成为重中之重的讨论对象。

针对当前市场的价格战,曾庆洪表示,价格战打来打去,想“找死”的企业就早点降价。“需要从国家层面规范行业竞争,避免地方保护性的无序价格竞争,切实稳定汽车市场和价格预期,为汽车行业建设真正的全国统一大市场夯实基础。”

中国的电动汽车产业仍存在许多问题,尤其是利润问题。虽然中国汽车市场的发展方向很明确,但不能只追求速度,而忽视质量。“不能无序竞争,特别是价格战,但一定要规范的竞争、合理的竞争。”

最终,在更加理性的思考下,未来中国剩下来的车企可能只有10家左右。当然,在这场生死淘汰赛中,只是一个时间上的问题。当下,更重要的话题还是自主品牌在其中不断崛起,而快速崛起中势必出现新难题。

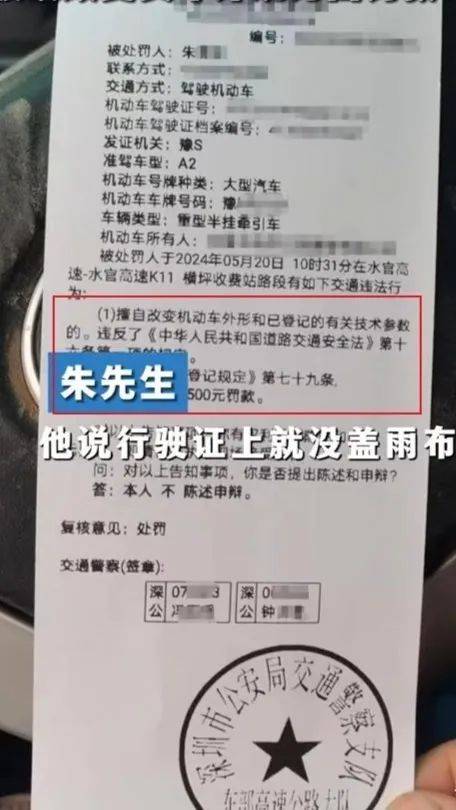

朱华荣表示,新能源方面从过去少电、缺电、贵电今年迅速转换为产能过剩,我们预计到2025年中国需求的动力电池产能约1000GWH,目前行业的产能已经达到4800GWH,产能出现严重的过剩。

“尽管这些产能规划中或多或少存在着‘水分’,但从预期需求量和产能规划的角度来看,动力电池产能过剩问题的确存在。”造成这一结果的原因在于整车、零部件分工处于非稳定状态,业务的边务也在重构中,有相互渗透的趋势。

除了动力电池面临供求失衡状况外,中国汽车产业的关键技术仍然受制于人,供应链韧性不足。关键的原材料及芯片高度依赖于进口,比如镍、钴进口90%以上,芯片进口90%以上,长期性的问题没有解决,长期性突破问题仍然任重而道远。

曾庆洪调侃称,“我说主机厂在给电池打工,碳酸铝价格最高涨到60万元一吨,这个钱哪里去了?外国朋友赚了。”“博世中国总裁陈玉东总在这里,我天天请他喝酒,为什么?他芯片天天卡脖子卡得我透不过气来,接下来我还要继续拜托他。”

而对于中国汽车产业所面临的问题,中国汽车贸促会汽车行业分会会长、中国国际商会汽车行业商会会长王侠在开幕式致辞时就表示,在技术大变革的当下,不仅要做好燃油车和新能源汽车软件和硬件产业链上下游和产业生态,产业链自主可控和国际分工之间的协调,还要做好国内市场和国际市场、供给侧和需求侧的协调发展。

总的来说,所有这一系列的变化和挑战,将加大中国市场淘汰赛的激烈程度,这是一场实力、耐力和毅力的比拼。如此深刻的变革,也将决定中国汽车产业和世界汽车产业的未来。