中国为国际社会提供的公共产品,汇聚的是共建美好世界的最大公约数,给世界带来的是繁荣稳定的巨大红利,创造的是扎扎实实的民生福祉

第七十八届联合国大会近日协商一致通过中国提出的设立文明对话国际日决议,决定将6月10日设立为文明对话国际日。决议倡导尊重文明多样性,倡导不同文明间的平等对话和相互尊重,充分体现习近平主席提出的全球文明倡议的核心要义。国际社会一致支持联大设立文明对话国际日,充分表明全球文明倡议顺应时代潮流、契合时代需求。

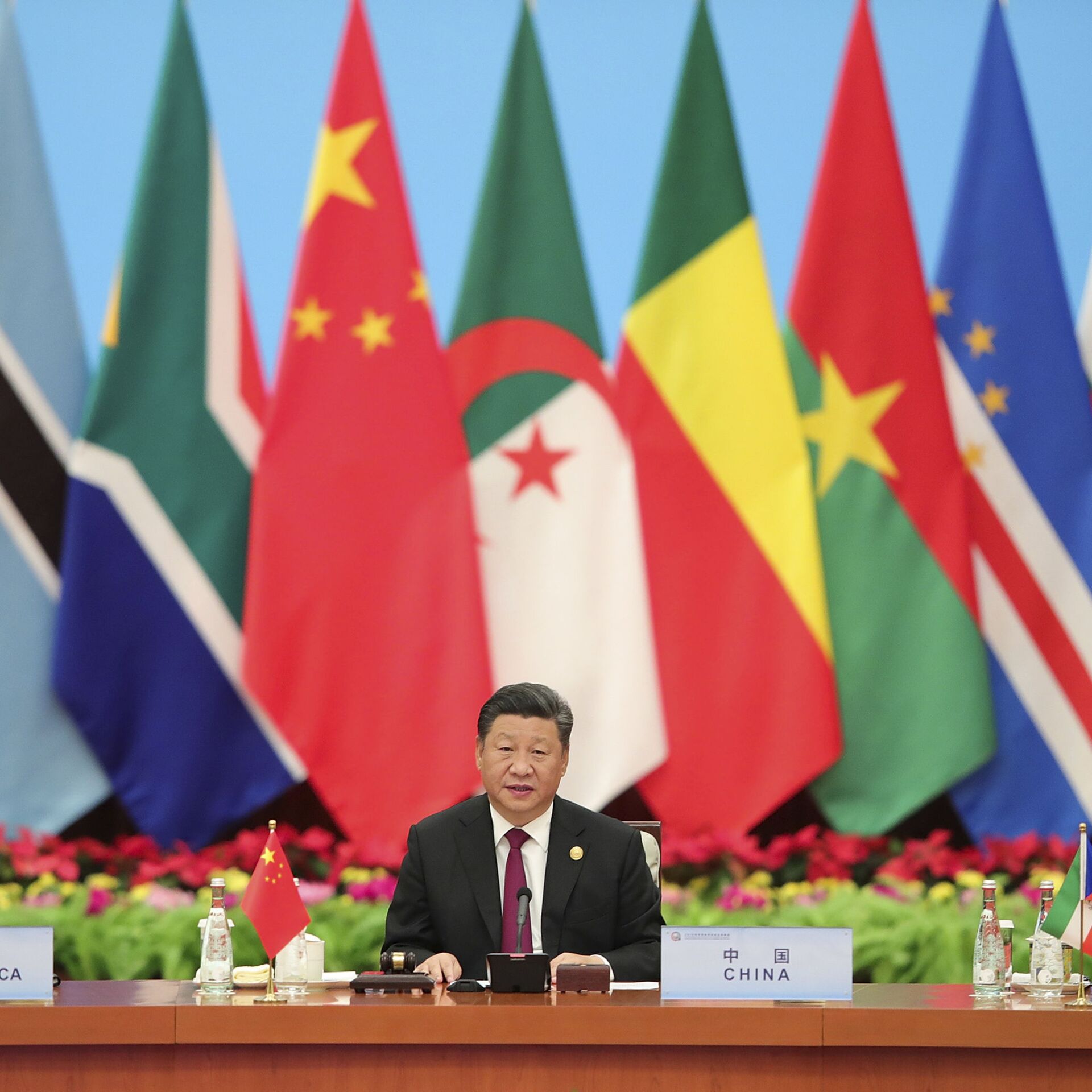

去年3月,习近平主席提出全球文明倡议,强调要共同倡导尊重世界文明多样性、共同倡导弘扬全人类共同价值、共同倡导重视文明传承和创新、共同倡导加强国际人文交流合作。在各国前途命运紧密相连的今天,全球文明倡议回答了不同文明如何相处、人类文明向何处去等重大问题,为推动文明交流互鉴、促进人类文明进步贡献了中国智慧和中国方案。

中方倡议联大设立文明对话国际日,有助于落实全球文明倡议,为人类社会团结应对共同挑战注入正能量。中方积极致力于推动各国相互理解、相互尊重、相互信任,以文明交流互鉴凝聚和平发展的共识。仅今年以来,全球文明倡议已写入中国和巴基斯坦、阿联酋、巴林、突尼斯、埃及、赤道几内亚、塞尔维亚、匈牙利等十几个国家的双边文件中,得到越来越广泛的认同和支持。在多重危机挑战交织叠加、世界进入新的动荡变革期的当下,国际社会更加深刻地认识到,不同文明间的交流互鉴有助于增进理解信任、促进团结合作,为人类发展进步提供重要动力。

联大关于设立文明对话国际日的决议,明确所有文明成就都是人类社会的共同财富,突出强调文明对话对于维护世界和平、促进共同发展、增进人类福祉、实现共同进步的重要作用,体现了世界各国坚持平等包容、守护世界文明多样性的普遍愿望。决议邀请联合国会员国、联合国各机构等庆祝该国际日。中方将同各方密切协作,共同举行丰富多彩的文明对话活动,倡导尊重文明多样性,弘扬全人类共同价值,重视文明的传承和创新,积极推动人文交流与合作,实现人类文明共同繁荣进步。

国际社会一致支持联大设立文明对话国际日,充分表明中国理念和中国方案正越来越多地成为国际共识。无论国际风云如何变幻,中国坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边,高举和平、发展、合作、共赢旗帜,弘扬全人类共同价值,推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议,推动构建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。中国为国际社会提供的公共产品,汇聚的是共建美好世界的最大公约数,给世界带来的是繁荣稳定的巨大红利,创造的是扎扎实实的民生福祉。联合国秘书长古特雷斯表示,联合国高度赞赏中国坚定维护多边主义,支持习近平主席提出的三大全球倡议,坚定致力于深化同中国的合作。

世界百年未有之大变局加速演进,局部冲突和动荡频发,全球性问题加剧,各方迫切需要加强对话与合作,共同为动荡不安的国际局势注入稳定性和正能量。中国立天下之正位、行天下之大道,将继续携手各方积极落实三大全球倡议,坚定不移推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》( 2024年06月10日 03 版)

如何理解顺应世界全球化潮流?

一、经济全球化是历史潮流,不可逆转经济全球化是21世纪不可抗拒的历史潮流,是世界经济发展的不以人们意志为转移的客观规律,不可逆转,任何国家消极回避或抗拒这一潮流既不现实也无可能,最终受损的只能是自己。 面对不可逆转的经济全球化潮流,我国企业惟一的、也是正确的选择

为什么要低碳生活?

其实质是提高能源利用效率和创建清洁能源结构,核心是技术创新、制度创新和发展观的转变。 发展低碳经济是一场涉及生产模式、生活方式、价值观念和国家权益的全球性革命。 当前,国际上有关低碳经济研究的主要内容有:能源消费与碳排放,包括与碳减排有关的能源消费结构的转换和低碳排放能源系统的建立;经济发展与碳排放,主要探讨不同经济发展模式、阶段、速度与碳排放的关系;农业生产与碳排放,包括土地利用变化、农业土地整治、农业生产水平与结构的变化等;碳减排的经济风险分析与减排对策研究等。 伴随着生物质能、风能、太阳能、水能、化石能、核能等的使用,人类逐步从原始文明走向农业文明和工业文明。 而随着全球人口和经济规模的不断增长,能源使用带来的环境问题及其诱因不断地为人们所认识,不止是烟雾、光化学烟雾和酸雨等的危害,大气中二氧化碳浓度升高将带来的全球气候变化,也已被确认为不争的事实。 在此背景下,“碳足迹”、“低碳经济”、“低碳技术”、“低碳发展”、“低碳生活方式”、“低碳社会”、“低碳城市”、“低碳世界”等一系列新概念、新政策应运而生。 而能源与经济以至价值观实行大变革的结果,可能将为逐步迈向生态文明走出一条新路,即摒弃20世纪的传统增长模式,直接应用新世纪的创新技术与创新机制,通过低碳经济模式与低碳生活方式,实现社会可持续发展。 作为具有广泛社会性的前沿经济理念,低碳经济其实没有约定俗成的定义,其涉及广泛的产业领域和管理领域。 低碳经济的概念最早见诸于政府文件是在2003年的英国能源白皮书《我们能源的未来:创建低碳经济》,而系统地谈论低碳经济,则应追溯至1992年的《联合国气候变化框架公约》和1997年的《京都协议书》。 纵观世界各国应对低碳经济发展所采取的行动,技术创新和制度创新是关键因素,政府主导和企业参与是实施的主要形式。 对中国来说,发展低碳经济可以从以下几个方面入手:第一,结合我国建设资源节约型、环境友好型社会和节能减排的工作需求,制定国家低碳经济发展战略,开展社会经济发展碳排放强度评价,指导和引领政府、企业、居民的行动方向和行为方式。 第二,增强自主创新能力,开发低碳技术和低碳产品。 高度重视研发工作,重点着眼于中长期战略技术的储备;整合市场现有的低碳技术,加以迅速推广和应用;理顺企业风险投融资体制,鼓励企业开发低碳等先进技术;加强国际间交流与合作,促进发达国家对中国的技术转让。 第三,开征碳税和推行碳交易被认为是有效的经济政策手段,应充分利用节能减排与低碳经济发展之间的政策协同关系,建立适应中国国情的支持低碳经济的市场体系和政策体系。 第四,先行试点示范,总结经验逐步推广。 在电力、交通、建筑、冶金、化工、石化等能耗高、污染重的行业先行试点,作为中国探索低碳经济发展的重点领域。 同时,积极构建“低碳经济发展区”,在东部发达地区和国家重点能源基地选定典型城市进行试验试点,寻求中国的低碳经济发展之路。 在认识低碳经济问题上,还必须澄清一些认识上的误区——第一,低碳不等于贫困,贫困不是低碳经济,低碳经济的目标是低碳高增长;第二,发展低碳经济不会限制高能耗产业的引进和发展,只要这些产业的技术水平在国内领先,就符合低碳经济发展需求;第三,低碳经济并不一定成本很高,减少温室气体排放的很大一部分潜力是负成本的,并不需要成本很高的技术,但需要克服一些政策上的障碍;第四,低碳经济并不是未来需要做的事情,而是应该从现在做起的;第五,发展低碳经济是关乎每个人的事情,防范全球变暖,需要国际合作,关乎地球上每个国家和地区,关乎每一个人。

社会主义生态文明建设有哪些具体措施建议,运用马克思主义基本原理

建设生态文明,是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。 面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。 坚持节约资源和保护环境的基本国策,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展,形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式,从源头上扭转生态环境恶化趋势,为人民创造良好生产生活环境,为全球生态安全作出贡献。 (一)优化国土空间开发格局。 国土是生态文明建设的空间载体,必须珍惜每一寸国土。 要按照人口资源环境相均衡、经济社会生态效益相统一的原则,控制开发强度,调整空间结构,促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀,给自然留下更多修复空间,给农业留下更多良田,给子孙后代留下天蓝、地绿、水净的美好家园。 加快实施主体功能区战略,推动各地区严格按照主体功能定位发展,构建科学合理的城市化格局、农业发展格局、生态安全格局。 提高海洋资源开发能力,发展海洋经济,保护海洋生态环境,坚决维护国家海洋权益,建设海洋强国。 (二)全面促进资源节约。 节约资源是保护生态环境的根本之策。 要节约集约利用资源,推动资源利用方式根本转变,加强全过程节约管理,大幅降低能源、水、土地消耗强度,提高利用效率和效益。 推动能源生产和消费革命,控制能源消费总量,加强节能降耗,支持节能低碳产业和新能源、可再生能源发展,确保国家能源安全。 加强水源地保护和用水总量管理,推进水循环利用,建设节水型社会。 严守耕地保护红线,严格土地用途管制。 加强矿产资源勘查、保护、合理开发。 发展循环经济,促进生产、流通、消费过程的减量化、再利用、资源化。 (三)加大自然生态系统和环境保护力度。 良好的生态环境是人和社会持续发展的根本基础。 要实施重大生态修复工程,增强生态产品生产能力,推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理,扩大森林、湖泊、湿地面积,保护生物多样性。 加快水利建设,增强城乡防洪抗旱排涝能力。 加强防灾减灾体系建设,提高气象、地质、地震灾害防御能力。 坚持预防为主、综合治理,以解决损害群众健康突出环境问题为重点,强化水、大气、土壤等污染防治。 坚持共同但有区别的责任原则、公平原则、各自能力原则,同国际社会一道积极应对全球气候变化。 (四)加强生态文明制度建设。 保护生态环境必须依靠制度。 要把资源消耗、环境损害、生态效益纳入经济社会发展评价体系,建立体现生态文明要求的目标体系、考核办法、奖惩机制。 建立国土空间开发保护制度,完善最严格的耕地保护制度、水资源管理制度、环境保护制度。 深化资源性产品价格和税费改革,建立反映市场供求和资源稀缺程度、体现生态价值和代际补偿的资源有偿使用制度和生态补偿制度。 积极开展节能量、碳排放权、排污权、水权交易试点。 加强环境监管,健全生态环境保护责任追究制度和环境损害赔偿制度。 加强生态文明宣传教育,增强全民节约意识、环保意识、生态意识,形成合理消费的社会风尚,营造爱护生态环境的良好风气。