上汽奥迪产品竞争一直处于下风,对品牌力形成了长期消耗。新技术平台上诞生的纯电产品,需要市场认可的难度将更大。

文 /《汽车人》黎野

5月20日,上汽奥迪发布ADP(Advanced Digitized Platform)智能数字平台。

显然,上汽和奥迪双方,都将此事作为2023年“深化战略合作谅解备忘录”的落实举动,这就不单纯是个车型设计平台了,而关乎到奥迪在中国战略的一环。

不透露细节的原因

上汽奥迪自从2021年官宣成立之后,“提气”的消息不多,这次电动化方向明晰以后,本次活动不啻于宣布要大打翻身仗。

从大众到奥迪,与中企技术“深化”合作的态势已经很明显了。以前合资框架内,技术输出方一直是德方,现在一提“深化”,大家都明白是“反向合资”,即外方买中方技术。

不过和德媒此前预计的奥迪直接买智己的星云平台技术不同,而是双方宣布另开一摊。目前这个平台技术乃至在其上的多款电动车,已经规划出来,但双方高管们不愿意多谈细节,只是强调ADP平台“更注重数字化体验”。这就给舆论判断这一合作的价值,带来信息上的困难。

和一些说法认定的“从零开始”不同,《汽车人》猜测这将是一个成熟度比较高的平台,这样才能在2025年拿出首款产品。否则根本来不及。

这个平台成熟到现在就可以拿出来,甚至一些设计的后端细节,也都跑通了(诸如E-E系统电磁兼容测试、软件走查和软硬联调)。只是出于某种考虑,上汽奥迪决定在产品出来前不透露平台的技术细节。

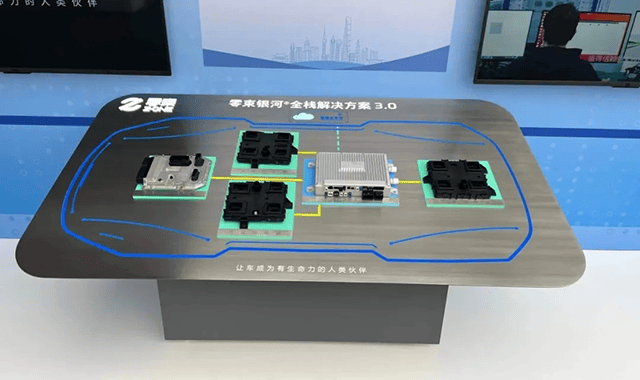

数字架构本身,负责操刀的是上汽旗下的零束科技。因此,这次活动零束科技CEO李君也出席并致辞。此前,智己和非凡多款量产车,已经搭载了“零束银河”全栈1.0技术。而上汽奥迪电动车可能搭载全栈3.0技术,号称实现“舱、驾、算、联”四域向中央算力集中。如今国内比较前沿的E-E架构,思路基本上都差不多。

谁主导、谁定义

一个值得注意的任命是,为大众汽车服务25年的高管宋斐明(Fermín Soneira)担任合作项目CEO。

有些舆论分析认为,这意味着德国人主导该合作项目。《汽车人》的看法是,这有点中国人的一些固定思路:既然谈技术合作,中方又是输出方,怕德国人面子上下不来,思想上弯子不好转,所以让德国高管出面牵头。其实技术的来源方,是天然的主导者。那么这个举动,就是平衡的做法。

这样的例子很多。比如中国领导人访法,与法国达成系列协议中,有这么一条:中法合作开展“秦始皇陵木质遗存和巴黎圣母院修复”。更接近真实的情况是,前者的研究成果直接用于后者的需求,即中国帮助修复失火的巴黎圣母院,但合作项目的措辞看上去像双方互有需求。

这次合作,确实不是上汽方面全方位输出。简单说,奥迪负责产品定义和机械部分,而上汽则负责E-E架构、算力、操作系统等解决方案部分。在如今的新能源市场竞争中,软件能力越来越占据产品力的显赫位置。这是由当前市场需求决定的,跨国车企现在都感知并承认了这一点,至少这个规律在中国市场有效。

这一合作,将暂时限定在中国市场应用,这和其他跨国车企的做法相似,都是走一步看一步,未来作为全球车型发布,跨国品牌应该还有顾虑,这一可能性,没必要现在就做决定。据悉,使用相关技术的上汽奥迪新产品,将不用四个圈的logo,而使用“AUDI”标识。

从“负”开始

而基于ADP平台的产品,原本定于2026年落地,现在提前一年,一方面,说明技术上有所准备;另一方面,也表明新能源战略的急迫性。

上汽奥迪成立的时候,因为没有合适的车型平台,Q5 e-tron自2022年上市以来,月销量最高也没超过800辆。而杨嗣耀接任上汽奥迪营销事业总经理之后,上汽奥迪销量有所提升。去年12月单月销量超过7000辆,创下新高。

即便如此,上汽奥迪缺少爆款产品,主力车型A7L的市场表现,与竞品差距太大。这不是营销层面能解决的问题。

关于上汽奥迪产品和技术平台的布局问题,这两年舆论讨论了不少。这一次奥迪决心弥补智能化、数字化和网联化的短板,思路应该顺应了市场当前的潮流。

但是,上汽奥迪成立3年来,产品竞争一直处于下风,对品牌力形成了长期消耗。新技术平台上诞生的纯电产品,需要市场认可的难度加大了。也就是说,哪怕新产品技术上没问题,追上主流水平,但要抵消此前3年运营上积累的负资产,需要做出特殊的努力。从这一角度,新平台并非从“零”开始,而是从“负”开始。

很多人都对这类活动“脱敏”,认为和其他品牌打造的平台思路相差不多。但对于奥迪这样的品牌来说,甩掉长期合作的博世、大陆等相应解决方案,将上汽子公司纳入技术供应商,而且还是核心技术,其重要性相当于燃油车时代的发动机+变速箱+多域ECU/MCU的组合。

也因为自己拆解了既有供应链,奥迪恐怕已经有点纡尊降贵的感觉了。

在市场看来,上汽奥迪一直没跟上BBA产品发售的节奏。而上汽奥迪高管这一次特意强调,与一汽奥迪的PPE平台产品“错开”,意思是不内卷,共同面对外部挑战。因此,还苦心积虑将这次活动主题定为“美美与共”。但舆论第一个反应,就是ADP平台剑指PPE平台。

这恐怕不算妄加揣测,而是基于上汽奥迪成立之前各方多年博弈的历史,也基于上汽奥迪因为缺乏合适平台、业绩大大落后而气沮。现在上汽奥迪官方自认总算有了合适平台,必须要追上一汽奥迪率先推出PPE平台产品的进度(奥迪Q6L e-tron),这也是该项目搞大跃进、试图提前一年落地的重要原因。

向“快速市场”转移投资

奥迪在中国拥有“两个合作伙伴”的布局目标,早已实现,又似乎没实现,因为上汽奥迪的业绩不如意。强化短板,不止是产品或者平台短板,更重要是战略布局的短板。奥迪做电动车,战略节奏和大方向,都必须与大众汽车集团的总体规划合拍。

奔驰和宝马都已经在本土放慢电动车发展速度。甚至在德国政府的补贴退出之前,奔驰就把电气化的目标延迟了5年,而宝马则坚称不会放弃燃油发动机。与这两家不同,大众汽车只是调整了茨威考工厂和德累斯顿工厂的电动车产量,但没有宣布方向上的改弦更张。

在欧洲和本土市场,所有主机厂面临的电动化压力,主要来自中国企业。有人说慕尼黑车展催生了欧盟反补贴调查。如果两者有关联,也是一种事实摆在眼前、必须行动的心理压迫。

当博世、大陆集团、采埃孚等零部件巨头密集的裁员计划,比主机厂更夸张,意味着来自主机厂的订单在市场做出回答之前就大幅减速甚至取消了。这些订单转向哪里,不言而喻。

当前,德国品牌面临了一种分裂局面:一方面,欧洲市场电动车需求减速(并非单纯由补贴退出造成),各个品牌在欧洲投入的数十亿欧元,当前效能非常差;另一方面,中国市场新能源需求(以年度看)高歌猛进,追上主流节奏就累的气喘吁吁。

一个减速需求,一个加速需求,让主机厂到供应商必须采取两种截然不同的策略去应对,其结果是全球市场一盘棋的大战略格局落空。

大众和奥迪,都选择向“快速市场”转移更多的投资,而在“慢速市场”做新增投资的战略性收缩。虽然奔驰和宝马也有类似举动,但相距前两者,投资的“速度差”和“力度差”没那么明显。

如此加码之下,上汽奥迪还是得到了一些机遇,但能不能执行好,会不会像3年前那样高开低走,不大好说。毕竟国内新能源市场的技术潮流滚滚向前,迭代速度屡创新高,“未服役即落后”对产品力的打击可能相当致命。

官宣!上汽奥迪正式“破冰”,未来销售及服务模式揭开面纱

今日晚间,一声惊雷震荡车圈。

因各种复杂因素而“沉寂”已久的上汽奥迪项目突然重回公众视线。奥迪宣布,其已经和在华合作伙伴中国一汽和上汽集团就在华销售模式达成了重要的三方共识。未来,奥迪在沪合作伙伴上汽大众奥迪生产的产品将由现有的一汽-大众奥迪投资人网络进行销售相关服务及售后服务。同时,奥迪与上汽合作的车型将于2022年正式引入市场。

销售渠道一直是上汽奥迪项目推进的症结所在。2016年底,上汽与奥迪计划成立新合资公司的消息曝光后,因原有销售网络合作伙伴担心利益受损,一度引发销售网络震荡和激烈反应。经多方斡旋调节,事件才得以暂时平息。但是,待解的销售模式问题始终是奥迪在华推进“双伙伴”合作战略所无法回避的坎。

“我非常高兴我们能就至关重要的商业决策达成共识。强有力的本土合作伙伴是奥迪在华成功的重要基石。凭借全新的销售布局,我们为奥迪在其全球最重要市场打造下一个‘黄金十年’提供了共赢的解决方案。”奥迪中国总裁安世豪说。

中国第一汽车集团有限公司董事、总经理、党委副书记邱现东则说:“作为中国汽车行业合资合作的典范,中国一汽和德国奥迪共同创造了无数个第一和先河,此次合作伙伴关系的全面升级,标志着双方在新合资时代的‘全领域合作’与‘全价值链共创’进入全新阶段。”

上汽集团总裁王晓秋也表示:“我们将携手奥迪品牌,以面向未来的创新理念,为中国客户带来‘在中国,为中国’的奥迪产品和服务,与合作伙伴共享机遇、共赢发展,共同成为奥迪全新征程的践行者和开创者。”

三方高层的公开表态也表明,关于上汽奥迪项目的“底层性分歧”已经消除,三方对新提出的创新销售模式方案皆十分认可,接下来,上汽奥迪项目的推进也将进入顺风顺水的加速期。

此前,奥迪中国总裁安世豪曾提出,在2020-2030这全新的十年,奥迪希望能够在中国打造下一个“黄金十年”。无疑,在这“黄金十年”中,一汽和上汽都将扮演重要角色。当前,奥迪正在全力推进电气化的转型,而其在华的两大合作伙伴,也将成为这一战略落地的重要支点。

今年10月,奥迪与一汽签署谅解备忘录,宣布共同成立新能源合资公司在华本土化生产PPE平台纯电动车型,为中国市场打造数款专属中国的纯电动奥迪车型,将双方合作提升至全新高度。而上汽奥迪的电动化车型则将基于MEB平台打造。MEB平台车型定位与奥迪燃油车MQB平台相似,为未来奥迪从小型到中型的纯电动车奠定了技术基础。两家合作伙伴未来投产的车型,将形成鲜明的区隔和互补,共同推动奥迪品牌在中国的进一步发展。

值得一提的是,记者注意到,就在奥迪中国总裁安世豪回归中国仅七个月后,上汽奥迪项目就迎来了“破冰点”,这与其行动的魄力、对中国的了解、与合资伙伴的相处之道密不可分。他成功推动奥迪迈入在华双合资时代,在汽车业中外合资史上创下了一座重要的里程碑。

而如果把视角拉大,“破冰”的实现,更离不开奥迪在全球层面管理架构的调整和协作。细心的人会发现,从今年4月1日起,奥迪德国总部将组成以杜思曼(MarkusDuesmann)为新任管理董事会主席的领导中心。与此同时,奥迪管理董事会的财务董事、采购董事、人事和社会事务董事换新,组成了全新的管理团队。同期,安世豪赴中国出任奥迪中国总裁。杜思曼直管中国业务,安世豪也成为了他强有力的左膀右臂。

随着“双伙伴”战略逐步落地,未来,奥迪在中国的战略发展议题将在很大程度上由奥迪中国集中管理,成为奥迪在华事务的协调中枢。相应地,奥迪中国的管理结构也将依中国市场需求灵活调整。

毋庸置疑的是,双合资时代下,随着三方齐心加速向前,四环品牌在华未来可期。

本文图片来自奥迪

官宣:一汽和上汽都是奥迪的好伙伴,经销商的事情终于搞定!

近日,一汽集团和上汽集团针对德国奥迪进行深化合作,加速推进上汽奥迪产品在华销售的事情达成了共识,奥迪宣布:上汽奥迪经销商将在现有一汽-大众奥迪投资人网络内开启全国合作伙伴招募活动,新建经销商店。此外,日后上汽奥迪的产品售后服务将依托奥迪现有投资人网络展开。

从这份对外声明可以看出,德国奥迪更好的处理未来上汽奥迪与一汽-奥迪之间的关系,开拓了一种全新的豪华车商业模式,也打通了上汽和一汽之间的重重纽带。对此,奥迪中国总裁安世豪表示:“凭借全新的销售布局,我们为奥迪在其全球最重要市场打造下一个‘黄金十年’提供了共赢的解决方案。”

而上汽集团总裁王晓秋则表示:“我们将携手奥迪品牌,以面向未来的创新理念,为中国客户带来‘在中国,为中国’的奥迪产品和服务,与合作伙伴共享机遇、共赢发展,共同成为奥迪全新征程的践行者和开创者。”

有着三十二年合作基础的一汽-奥迪也表示,未来会加速推动产品布局的完善及投资人网络的升级。中国第一汽车集团有限公司董事、总经理、党委副书记邱现东表示:“作为中国汽车行业合资合作的典范,中国一汽和德国奥迪共同创造了无数个第一和先河,此次合作伙伴关系的全面升级,标志着双方在新合资时代的‘全领域合作’与‘全价值链共创’进入全新阶段。

一直以来,一汽-奥迪是德国奥迪官方的合作伙伴,包括合资、进口等多种产品在华销售的业务。而上汽奥迪自成立之初,就饱受期待。不仅得到了股东方上汽集团和大众汽车集团的高度重视,更得到了上海市政府的大力支持。首款产品上汽奥迪A7L成为了热议的话题,不仅如此,未来还将推出国产紧凑型纯电动SUV、中型SUV以及中大型SUV各一款,或将分别对应奥迪Q4e-tron、奥迪Q6和奥迪Q8。在上汽奥迪的加入后,2021年底奥迪国产车型阵容将拓展至12款。

同时在2024年,奥迪将携手中国一汽开始投产首款基于PPE平台的电动化车型,为实现全面电气化的构架做好更充足的准备。

此次一汽和上汽的官方声明一经公布,便为广大投资者吃了一颗“定心丸”。深耕国内市场多年的奥迪明白,想要更快更好的加快产品的布局和升级,必须深化与合作伙伴的关系。在多方的努力下,奥迪在华战略的新一步终于向前迈进,对于一汽、上汽来说,互惠互利的发展有助于加速中国汽车产业的升级,也将加快奥迪在豪华车领域更持久的进步。

上汽的翻身仗,陈虹的军令状

从上汽集团公开业绩中获悉,今年前4个月公司累计销量126.51万辆,同比下跌26.99%,仍然处于下滑态势。

“仍然”这个词汇,意指这种向下的势头是延续性的,事实上整个2022年度,上汽集团的同比销量已经下跌了2.94%。

从2.94%到26.99%,数量级的变化已经发生。但是,一旦把遮羞布掀开,结果还更加难看。

以今年4月为例,上汽大众、上汽通用分别同比暴增194%和236%,表现为反弹强劲。这就意味着,上汽荣威、名爵、大通等自主乘用车品牌的情况更加糟糕。

事实上,上汽自主品牌在今年以来几乎都存在50%左右的同比暴跌,尤其是荣威和宝骏,品牌月销量仅有千余辆,其表现堪称灾难级。

深渊正在凝视着上汽自主品牌。

62岁的上汽集团党委书记、董事长陈虹绝对希望为自己的职业生涯收一个豹尾。所以,上汽针对自主品牌的“造山运动”开始了。

舶来品惹的祸在聊上汽将如何大刀阔斧做之前,其实很有必要对上汽自主乘用车品牌为什么沦陷至此有一个了解。

车卖不好,可以谈客观环境的影响,比如惨烈的内卷让造车变得尤其不易,哪怕资历深厚的上汽集团也面临巨大挑战。

——你没有的,别人已经有了;你有的,别人比你做得更精;你也做精了,别人不比你差,还比你更便宜。

在如此一浪接一浪的冲击之下,上汽也多少出现了疲于应付的态势。

车卖不好,还必须谈到自身产品的不足。

比如一度跻身销量榜单前五,与哈弗H6、吉利博越等自主SUV一争高下的荣威RX5,仍然搭载老一套的1.5T+7DCT 湿式双离合总成,横向对比同级 SUV 车型,其动力毫无竞争力。

而另一款荣威旗下最为畅销的i5存在驻车传感器故障、刹车片磨损超标、发动机油压力传感器故障、制动液不足等诸多投诉。

但是,无论因为是客观环境的变化,还是主观产品的些许不足,甚至还包括老派的营销策略等,由此下一个对整个品牌体系造成影响的结论,那就犯下了一叶障目的错误。尤其对上汽而言更是如此。

上汽自主品牌的问题根源,其实是出在了思想和态度上。

众所周知,构成上汽自主乘用车基本盘的荣威、名爵、大通三个品牌都不是由上汽原生原创而成,荣威和名爵从英国收购而来,而大通则是来自欧洲商用车品牌MAXUS。

事实上,洋为中用无可厚非。更遑论中国乘用车起步本来就晚,学习他法是必经之路。但上汽的问题在于,在买买买的过程中,重于形而轻于神。

实际上,荣威、名爵、大通三个品牌在上汽接手时,除了品牌,在技术上是有断层的。

品牌过往的荣耀让上汽在继续经营的过程中,产生了严重的清高情绪。

这个不应该有的情绪,让荣威入市定价过高,让名爵仅仅重视海外市场,让大通企图商乘两大市场都能够统统揽下。

公正地说,在2018年之前,增量市场大肆派发红利,有故事可讲的上汽自主品牌占尽大厂优势,一路长虹。

2018年之后,市场增量变存量的同时,包括豪华品牌在内的所有合资品牌开始下沉市场扩大市占率,而且新能源开始起势,到2020年以后,更是打着滚翻地把市场深渗透率往上提。

百年未有之大变局真的来了。

机会都留给了有准备的主机厂,比如比亚迪,比如吉利等。

以与上汽颇有几分相似的吉利为例。同样推崇买买买的吉利,在拿下沃尔沃乘用车单元之后,严格保证了沃尔沃品牌的独立运营,让技术得以传承和发扬。

随之,会同沃尔沃研发部门打造了世界级的CMA架构为我所用。吉利造车因此提升了不止一个档次。

这才是我们所推崇的拿来主义,但上汽自主品牌囫囵吞枣,始终保持着对品牌号召力的迷之自信。因为缺乏对变化的必要准备,因而失去逐渐失去了市场的主动权。

反映在挣钱效应上,上汽集团归母净利润已经由2018年的360.09亿元降至2022年的161.18亿元,四年时间缩水接近200亿元。

上汽自主乘用车,因借势外来品牌而起,也因盲信外来品牌而弱。

军令状的功效在此背景之下,改革当然是必然的。

从今年年初的高层人事调整开始,上汽集团吹响了新政实施的号角。

彼时,上汽合资品牌的负责人得到重用。

2023年2月20日,原上汽大众总经理陈贤章调任上汽集团副总经济师、技术委员会副主任。2023年3月13日,原上汽奥迪营销事业总经理贾鸣镝担任上海汽车工业销售有限公司副总经理。

显然,上汽企图借助合资品牌在技术和管理上的优势,辅助自主品牌重回第一阵营。新官上任三把火,在外界看来,针对上汽自主品牌的新政即将发布。

果然,今年 4 月上海车展上,上汽集团发布了“新能源汽车发展三年行动计划”。

——到 2025 年,上汽新能源车年销量计划达到 350 万辆,其中自主品牌在新能源整体销量中的占比将达到 70%。

很明显,上汽自救计划,就是押宝自主新能源赛道。

这就意味着,在品牌端,上汽将从合资为主向自主品牌与合资品牌鼎势发展转变。

据上汽集团2022年财报显示:新能源汽车销量为107.3万辆,目标完成率为88.38%,同比下降2.94%。

107.3万辆的数字看起来不少,但除开商用车,合资品牌销量之外,上汽乘用车品牌在新能源赛道的门面几乎都由入门级车型撑起。比如,我们最熟悉的上汽五菱宏光MINI EV。

所以,飞凡和智己才是上汽达成未来目标的所有希望。

6月初,在上汽集团职工代表大会上,智己汽车CEO蒋峻,上汽乘用车公司总经理、飞凡汽车CEO吴冰等多位高管在现场签下“军令状”,承诺到2025年,上汽新能源车年销量计划达到350万辆。

从107.3万辆到350万辆,3年翻3倍不止,年复合增长率近50%。这个压力不可谓不大。

为此,陈虹表示:我们要通过目标层层分解、压力层层传递、责任层层落实,传递出,不破楼兰终不还的必胜信念。

干大事,自然需要精神力量,但成事终究还是要靠实力。

从上汽集团内部据悉,自新能源汽车发展三年行动计划发布以来,上汽集团指挥部已连续召开3次会议,对五大重点量产车型和四大核心技术攻关项目的进展情况进行跟踪,明确工作计划节点,并制订和批准了针对项目团队的专项激励方案。

上汽大集团“大兴土木”的重点在哪里?

目前上汽集团正在加快开展固态电池电芯研发,全力推进固态电池的规模化应用,2025 年首款搭载固态电池的自主品牌量产车将正式下线,动力电池能量密度更高、安全性能更高。

管中窥豹,可见一斑。强化自研,完成垂直整合,是上汽的重点。

事实上,从上汽集团已发布的“上汽星云”纯电专属系统化平台、“上汽珠峰”机电一体化架构和“上汽星河”氢能源专属架构,“蓝芯”动力总成系统、平台化“魔方”电池系统等一系列新能源技术解决方案来看,上汽是有技术储备的。

但储备不能成为故步自封的借口,储备也不能掩盖偏科的事实。

在未来必然看重产品智能化的关键环节上,上汽的技术研发实力并没有极为出彩的表现。

在相关质量投诉平台上,荣威的车机系统故障是投诉的重灾区。智己L7,目前上汽新能源卖得最贵的纯电车,同样强调驾控概念,而不是智能。

军令状如果不落在解决根本问题上,恐怕很难产生实效。

写在最后其实陈虹著名的“灵魂躯干”论可休矣。

连马斯克都可以用比亚迪的电池,长安、北汽也可以和华为合作。上汽坚守的价值和意义还有多大?

不与更多供应商进行合作,其背后或许能把握核心技术专利,却面对资金投入大、研发周期长、风险高以及收效不佳等一系列困扰,这何尝不是与上汽燃油车品牌秉持了同样清高的态度所致?

倘若从禁锢中上汽可以走出来,那么上汽自主品牌仍将值得一战!