说起中国古代最著名的大型图书,很多人都会想到《永乐大典》和《四库全书》。《永乐大典》编纂于明朝永乐年间,是永乐皇帝直接主导编纂的一部中国古典集大成的旷世大典。《不列颠百科全书》在“百科全书”条目中称,《永乐大典》为“世界有史以来最大的百科全书”。

明成祖朱棣下了一道诏谕

1403年盛夏的南京,明成祖朱棣刚刚登上皇位的第二年,就给翰林院的侍读学士解缙等人下了一道诏谕。

了解一点历史的人都知道,朱棣是明太祖朱元璋的第四个儿子,他是起兵把自己的侄子、朱元璋亲选继位的建文帝赶下台(下落不明)后,登上皇帝宝座的。

朱棣的这道诏谕,用白话来说是这样的:

天下自古至今所有的事物,都分散收载在各种书籍之中,这些书籍品种多、文字长,从中寻找可供参阅的内容很不容易。我想将各种书籍中所载的事物,以分类的方法放在一起,用在韵目下分列单字的方法,编集在一部书中,这样查考起来就像探囊取物那样方便……你们要按照我的意思,凡是自有书籍以来,所有经、史、子、集百家的书,甚至于包括天文、地志、阴阳、医卜、僧道、技艺等方面的言论,都将它们辑录到这部书中来,不要怕内容繁多而浩大。

朱棣一代豪杰,气魄很大。他要编的这本书,气魄也很大。

朱棣的设想并不算独创,他要求编的其实是一种类书。类书是我国古代编纂的一种工具书,它是从许多种古籍中辑录某些章句、片段甚至是全书,或分门别类、或按字顺加以编纂而成,目的是为了便于查检和使用,从中找到所需要的资料。就内容广泛这一点来说,类似于今天的百科全书,但更恰当地说,类书是百科资料汇编。

我国编纂类书的做法起源于三国时的曹魏,也是由皇帝首创并组织实施的。曹操次子曹丕代汉称帝后,诏令文士们集五经群书,以分类辑录的方法编纂一部类书,定名为《皇览》,总字数达到800余万字。这就是我国历史上第一部类书。

自此以后,类书的编纂盛行于唐、宋各代。其中唐代著名的有《北堂书钞》《艺文类聚》《初学记》和《白氏六帖事类集》四大类书,宋代著名的有《太平御览》《册府元龟》《太平广记》和《文苑英华》四大类书。据各种古代书目记录,从三国至清代中期1600年间,产生的类书有六七百种之多。

历代类书的编排方式大致可分为两大类:第一大类是按类别编排,大多数类书采用这种编排方式,但分类方法各不相同;第二大类是按韵目编排,按照皇上朱棣的明确要求,《永乐大典》就是采用这种编排方式进行编纂的。

解缙接到旨意后,立刻组织了一个一百多人的班子,加紧编纂,仅用了一年多时间,就于永乐二年(1404年)十一月将书编成。明成祖十分高兴,将这部类书定名为《文献大成》。

一遍不行来第二遍

明成祖仔细翻阅了《文献大成》后,觉得这部类书还不尽符合当初他的旨意,和他的意愿存在很大的差距,因此又下令重修。这一次他加强了编纂领导班子的力量,增派了曾辅助他登上皇位的第一功臣、官封太子少师的姚广孝大和尚,与解缙等人一起来做这件事,而编纂人员一举增加到2000多人。

可以说,修纂《永乐大典》荟萃了全国各方面的优秀人材,当时有人以“天下文艺之英,济济乎咸集于京师”来形容这种盛况。

朝廷对编纂者在工作上、生活上也提供了不少优裕条件。明成祖让编辑人员到皇家图书馆阅读图书,还令人分赴各地不计价值搜购图书,以致大典收入的典籍总数达七八千种之多,超过了以往任何类书。为了上班行走方便,把编纂者安置在文渊阁不远的崇里坊等地居住,并由光禄寺负责伙食,“朝暮酒撰”。为了编纂工作夜以继日地进行,特发给“膏火之费”,“仍免朝谒”。

经过3年时间的努力,全书于永乐五年(1407年)十月定稿,由姚广孝领衔进呈,明成祖朱棣阅后表示满意,亲自撰写了《序言》,正式定名为《永乐大典》。定稿后,由抄书者誊抄全书,至永乐六年(1408年)冬全书抄写完毕。全书共22937卷,分装成11095册,共约3.7亿字。

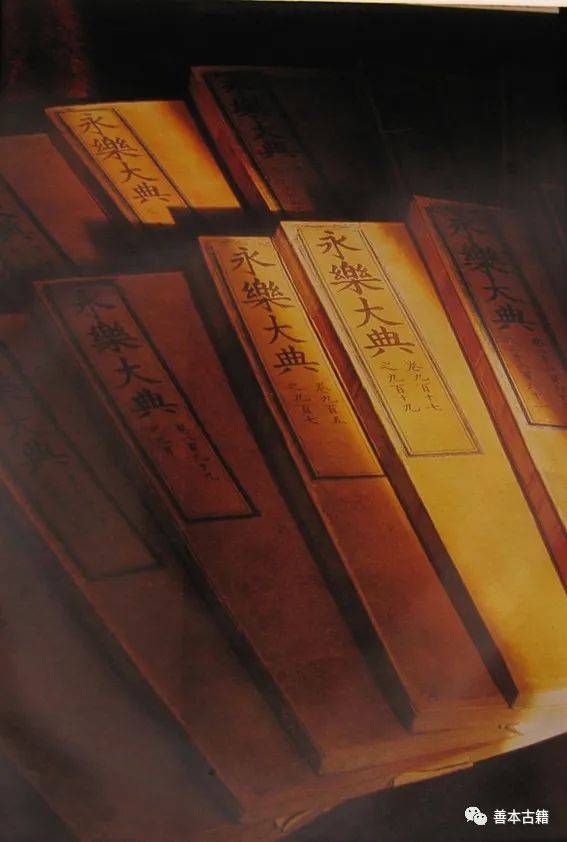

《永乐大典》抄写的文字端庄工整,格式统一,装帧精美,一律是包背装,书皮用黄色丝织品包裹。开本很大,书长50.3厘米,宽30厘米,厚2厘米左右,显得很有气派。板框用手工描制,红色,高35.7厘米,宽23.4厘米,半页8行,每行28字。正文墨书,引书的书名用朱笔,有红色句读。

特别要指出的是,《永乐大典》所辑各书均保持原书面貌,不改动书中的文字内容,与清乾隆年间编纂《四库全书》时,对有些书的内容任意删改的做法完全不同,因而《永乐大典》具有更高的学术研究和史料价值。

永乐十八年(1420年)十一月四日,明成祖颁布了迁都诏,宣告自永乐十九年(1421年)一月一日起,北京成为明王朝的新都。迁都北京后,《永乐大典》原稿仍存放在南京文渊阁,明代中期毁于大火。正本则迁藏至北京皇宫中的文楼(即现在故宫午门的东角楼)。

正本踪迹皆无成了谜

大典修成一百多年后,到了世宗嘉靖年间(1522—1566年),世宗十分喜爱《永乐大典》,案头常置数册供随时翻阅。嘉靖四十一年(1562年)皇宫奉天门、三大殿和午门发生火灾,嘉靖皇帝命人抢运《永乐大典》,一夜之中竟为此事3次下达谕旨,足见他对这部类书的高度重视。

由于抢救及时,《永乐大典》逃过此劫。经此一事,嘉靖帝考虑到这部千辛万苦编纂的巨著,仅此一部,万一遭到不幸根本无法补救。因此,嘉靖四十一年(1562年)秋,他下令让徐阶、高拱、张居正监督抄书生109人重抄一部,严格按照永乐正本的册式行款摹写,每人每天按规定誊抄3页,每册录毕,于册后注明重录总校官、分校官、写书官等衔名,以示职责。全部重录工作直到六年后的穆宗隆庆元年(1567年)方告完成,这就是副本。在副本即将抄写成的前一年,也就是嘉靖四十五年(1566年),嘉靖皇帝去世。

十分蹊跷的是,在重录副本工作完成之后,正本不知从何时起不知去向了。史学家对正本的失佚产生了各种猜测,它最后的下落至今成为历史之谜。一般认为这部正本可能毁于明清政权变动之际,有的说得更具体,认为是毁于李自成撤出北京,下令烧毁皇宫之时。

然而,在世界各地现存的所有《永乐大典》遗本,包括一些残页在内,都是当年重抄的副本,特征十分明显:纸张是嘉靖年间特有的白棉纸,书后还有抄书生、重录总教官的名字。体量如此巨大的煌煌一部《永乐大典》正本,即便遭到了什么劫难不幸,怎么会连一张纸也没有留存下来呢?

嘉靖皇帝的随葬品?

中华书局的张枕石先生以及中国社科院文学研究所的栾贵明先生却提出了这样一种有趣的说法,认为《永乐大典》正本已作为嘉靖皇帝的随葬品葬入永陵地宫。他们认为,嘉靖当年急着要重录一部副本,就是为他将来寿终正寝时以正本作为随葬品做好准备。

栾贵明仔细研究了《明实录》发现,《永乐大典》重录完成与嘉靖帝的丧葬大体是同时。嘉靖帝于1566年12月驾崩,1567年3月葬入永陵。也就是说,嘉靖帝死亡距下葬,有三个月时间。而到了4月15日,继位的隆庆帝才赏赐《永乐大典》重录人员。“重录究竟完成在何时,史无明载。而这正是谜点。”

如果现代人要运完全部的《永乐大典》,要运满4卡车才行。而在明代,并没有现在的发达交通工具,他们只能靠马车拉。为何嘉靖帝死后3个月才入葬永陵?大胆的推断便是:在这段时间里,隆庆帝忙着把《永乐大典》正本放进永陵,以了却嘉靖帝的心愿,一直到嘉靖帝入土为安后,隆庆帝才有时间处理《永乐大典》的副本。“甚至重录工作或许都没有完成,而诡称完成,从而造成了副本的先天缺少,也并不是不可能。”

但是,也有人对“正本殉葬说”提出质疑,认为从明朝的丧葬制度来看,不可能将这部22937卷的巨著葬入永陵地宫。

几种说法不一,正本的下落至今仍是个谜。不管怎样,正本亡佚,是我国文化史上的巨大损失。

对《四库全书》编纂作用大

《永乐大典》副本抄成之后,存放在被称为“石室金匮”的皇史宬内。皇史宬在皇宫的西侧,建成于明嘉靖十五年(1536年),“石室”四周的石墙厚有6米,两扇殿门是两块整石,每扇石门重5000公斤。大殿中有内为樟木、外包铜皮制成的152个“金匮”,放置在1.42米高的须弥座上,副本就存放在这些“金匮”之内,既能防水,又能防火,可以确保万无一失。

《永乐大典》副本自明隆庆迄清康熙这150多年里,一直贮藏在皇史宬, 至清雍正年间又移藏至天安门以南的翰林院敬一亭内。乾隆年间修纂《四库全书》,利用《永乐大典》辑佚古籍,曾清点副本,发现已丢失1000多册,计2422卷,乾隆曾下令查找,结果是一本也没有找到。即使这样,余存的《永乐大典》在《四库全书》的编纂中仍然起到了很大的作用,从《永乐大典》中辑得佚书516种,其中388种收入《四库全书》,128种列为总目存目。

在编纂《四库全书》期间,对《永乐大典》的管理是比较严的,其间曾发生过这么一件事,纂修官黄寿龄私自将其中6册带回家去阅读,结果被盗贼偷走,此事呈报乾隆后,乾隆非常气恼,下令立即缉查,步军统领尚书英廉不敢懈怠,在全城进行搜缉,后在御河桥边复得,是偷盗者见查得紧,又偷偷地放置在这里的。黄寿龄因此事被罚俸3年。从此以后,严禁携带《永乐大典》外出。

乱世书劫 清代末年屡遭劫难

《四库全书》编纂完成之后,对《永乐大典》的管理逐渐松懈下来。至嘉庆、道光年间,官员又伺机挟带偷窃,并将所偷之书以每册10两银子的价格卖给洋人,因此,到光绪元年(1875年)重修翰林院清点《永乐大典》时,所存不足5000册;到了光绪三年(1877年),只剩下3000余册;到了光绪十九年(1893年),只剩下800余册。这些丢失的《永乐大典》都属监守自盗,例如大臣文廷式以借读《永乐大典》为名,盗走了100余册;翰林院的人在下班回家时,将一本本《永乐大典》挟在衣物中携带出去。

光绪二十六年(1900年)六月,八国联军入侵北京,坐落在东交民巷的翰林院处在战火之中。侵略者对《永乐大典》肆意抢掠,甚至用《永乐大典》代替砖块,构筑工事,或纵火焚烧,一时仅存的《永乐大典》几乎丧失殆尽。

翰林院劫后《永乐大典》仅剩64册,被同治十三年(1874年)状元、清末大臣陆润庠运回府中。1912年,民国政府成立后,在教育部社会教育司任第一科科长的周树人(即鲁迅先生)的建议和努力下,获教育部同意,并呈请国务院批准后,教育部派员去陆润庠处将这64册劫余的《永乐大典》取回,4册存放于教育部图书室供展览,60册送交京师图书馆保存。京师图书馆经多方征集,到1934年,已改名为北平图书馆的馆藏《永乐大典》增加到93册。由于局势动荡,1933年5月,教育部电令北平图书馆将宋元精本、《永乐大典》、明代实录等古籍南迁,北平图书馆即选择一部分善本典籍(包括《永乐大典》)运往上海,存放于公共租界仓库,并成立国立北平图书馆上海办事处负责管理。

1937年“八·一三”事变后,上海沦陷,经代理馆长袁同礼、上海办事处钱存训通过驻美使馆和美国联系后,选取了3000种书(其中有60册《永乐大典》)运到美国,交美国国会图书馆代为保管。1965年这批书(包括《永乐大典》)均被运往台湾台北故宫博物院。

中华人民共和国成立后,《永乐大典》得到各方的捐赠,国内商务印书馆董事会一致通过,将所属东方图书馆所藏21册《永乐大典》全部赠送给北京图书馆(即原北平图书馆,现为国家图书馆),北京大学和广东文管会也分别将4册和3册《永乐大典》赠送给北京图书馆。苏联在上世纪50年代初期,先后三次将沙俄和日本侵略者劫走的64册归还了我国。至今为止,国家图书馆馆藏《永乐大典》共有161册。现世界各地尚有《永乐大典》400余册,星散于8个国家和地区的30个单位。

谋生不易 “投笔从戎”原是抄书人

从简策版牍时期开始,社会上就开始出现了以代人抄书为生的穷读书人。东汉、三国时,将这些代人抄书的文人叫作“佣书”,是对被雇佣抄写图书的文人的一种称呼。纸写书代替了简策版牍之后,从事这种“佣书”职业的文人逐渐增多。到了唐朝,对从事抄书的人叫作“抄书人”“楷书手”。雕版印刷术发明之后,也仍然需要抄书人,一是抄写在纸上之后才能据此雕版;再就是不是所有的书都需要雕版印刷,有些书仍以写本书的形式出现,这些书仍需要抄书人。

抄书是一项既要求高而又相当辛苦的工作,偶尔抄抄也还可以,如果长年累月伏案抄写,就不是一件轻松的事了。首先要求抄书人写得一手好字,还要求字字工整,一笔不苟;更要求抄写正确,不误写、不丢字落句。此外,作为受雇于官府或私人的抄书人,必须按规定完成每天抄写字数的“定额”。既要求写得好,又要求写得多,天天埋头抄写,其辛苦之状是可想而知的了。

在我国历史上曾有几位著名人士,在他们发迹之前,因贫穷落魄而以“佣书”谋生,如东汉名将班超还留下了“投笔从戎”的故事。

我国有两部最大的写本书,一部是《四库全书》,这是我国最大的一部写本书,其次就是《永乐大典》。同样是写本书,但编纂方式不同,《四库全书》是丛书性质的,而《永乐大典》是类书性质的。这两部卷帙浩繁的最大的写本书,全都是用手工抄写而成,可见其工程之浩大。

(摘自:《北京日报》,作者:凌光,原题:《永乐大典》 正本陪葬了嘉靖帝?本文写作参考张忱石著《永乐大典史话》、王鼎吉著《书的历史——古今书里书外的故事》等,特此致谢)

如需参与古籍相关交流,请回复【善本古籍】公众号消息:

欢迎加入善本古籍学习交流社区

<永乐大典>正本到底在哪里?

仍是个谜。

根据各方描述,有三种观点。第一,《永乐大典》正本是在八国联军侵华的时候被破坏和抢夺了。但是根据各国保存的残书来看,那根本不是正本,只是摘抄本而已。

第二,有人认为《永乐大典》正本已经被烧毁,至于烧毁的时间地点也存在分歧。一则认为是被烧于明末文渊阁,一则认为是清朝嘉庆年间乾清宫失火烧毁,但无论是哪一种都经不起推敲。

第三,《永乐大典》正本在嘉靖皇帝的玄宫里,相信这种说法的人也是最多的,但是却没有足够的证据,因为至今都没有人能获得进入永陵挖掘的许可。

据史料记载,嘉靖对《永乐大典》十分依赖,时常翻阅参考。他还曾命人抄写《永乐大典》分两处收藏以备不时之需,然而令人不解的是,就在《永乐大典》宣告抄写完成之后,正本就失踪了。

《永乐大典》编纂于永乐年间,先后由内阁首辅解缙和太子少师姚广孝主持修纂,历时五年(1403-1407年)编修完成,是中国最著名的一部古代典籍,也是迄今为止世界最大的百科全书。

它的规模远远超过了前代编纂的所有类书,有万书之书之称,为后世留下许多丰富的故事和难解之谜。编纂于明朝永乐年间,保存了14世纪以前中国历史地理、文学艺术、哲学宗教和百科文献。共1110卷),分装成册,全书约3亿7千万字。

它保存了14世纪以前中国历史地理、文学艺术、哲学宗教和其他百科文献,与法国狄德罗编纂的百科全书和英国的《大英百科全书》相比,都要早300多年,堪称世界文化遗产的珍品。

据粗略统计,《永乐大典》采择和保存的古代典籍有七、八千种之多,数量是前代《艺文类聚》、《太平御览》、《册府元龟》等书的五、六倍,就是清代编纂的大型丛书《四库全书》,收书也不过3000多种。

参考资料:

《永乐大典》

《永乐大典》正本简介:作为中国古代最大的百科全书——《永乐大典》,在完成第一部后,被装订成册,这就是正本。后来,又重新抄录了一部,就是副本。《永乐大典》正本与副本分藏在不同的地方,几百年过去,副本仅剩下了64册,正本则没了踪影。

《永乐大典》正本在哪里?

有人说它可能在送归南京后被大火烧毁,有人说它藏在皇史宬的夹层中,有人说它在明末时就毁于文渊阁大火,还有人说它可能毁于清嘉庆年间的干清宫大火,中国社会科学院文学研究所的栾贵明先生认为,它仍然保存在明朝嘉靖皇帝的永陵玄宫……在以上几种说法还没得到确认时,史学家们在翻看清代学者全祖望的文史资料时,又发现了关于《永乐大典》正本的一些信息。

全祖望对《永乐大典》正本的记录

全祖望是清代著名的史学家与文学家,他曾遍览北京城里的珍贵藏书,甚至看过《永乐大典》副本,也抄写过其中的部分章节。全祖望首先肯定了《永乐大典》为防止损毁确实抄有副本;再次,他介绍说清初顺治年间时,这套正本尚在皇宫内,到乾隆初时它仍然藏在干清宫里。

全祖望至少确认了一点:《永乐大典》正本在乾隆初时还在干清宫。说它送归后毁于大火、明末时毁于文渊阁大火、藏在皇史宬的夹层或保存在永陵玄宫这几种观点都可以排除。这意味着,寻找正本的范围又缩小了。也许,《永乐大典》正本并没有毁于火灾,它只是躺在某个不知名的角落,等待人们去寻找罢了。

北京,十三陵,定陵的地宫里阴森而神秘。虽然到处都是灯光,但依然能感觉一阵阵寒意,雾气在这个离地面27米的地下宫殿里飘来飘去,空荡荡的配殿,巨大石条垒砌的墙面冒着一层层水汽,用手一摸,一股凉气立刻传遍全身,要是一个人在里面走,会吓得两腿哆嗦。只是,如今,它早已成了名噪全世界的旅游景点,在里面能够看到不同肤色的脸。

嘉靖皇帝的永陵却是谢绝参观的。“你要去永陵?那绝对不行,里面有好多探头,进去被发现是要枪毙的。”在北京,记者和出租车司机说“想要去十三陵的永陵”时,对方的头立马摇得像拨浪鼓,一副你也忒天真的表情。但这恰恰增添了记者对永陵的无限好奇,这是一个什么样的皇陵?为啥不允许人靠近?里面就那么戒备森严吗?最关键的问题是,难道《永乐大典》真的藏在这个地宫?

佩琦那个石破天惊的观点,其实并不是他最早提出的。

7月29日,北京苹果园的一间办公室里,随处可见有关《永乐大典》的书籍,在其中的一个书柜里,还有一大部头的《永乐大典》影印本。栾贵明坐在办公室中间的一张桌子旁,阴霾的天气并没有影响老人回忆钱锺书的好心情。

栾贵明是钱锺书的助手。1972年,同在中国社科院的钱锺书对栾贵明说,“我给你出个题目,你去做。”“多长时间?”“十年。”这个课题就是研究《永乐大典》。当时,钱锺书认为,如果《永乐大典》没搞清楚,就没办法研究中国文化。

为了研究《永乐大典》,栾贵明放弃了中国社科院秘书一职,到文献研究所整理图书。“那时候,我白天上班,晚上就把从国家图书馆借来的《永乐大典》线装影印本,一字一字地抄。整整十年,抄了25万张卡片。”1982年,栾贵明把自己对《永乐大典》的研究成果写成了书——《永乐大典之谜——永乐大典索引》,寄给一家出版社。但,这一投如泥牛入海,毫无回应,一直到15年后,中华书局才出版了栾贵明的这部书。

“我书中的内容,钱锺书先生一字一字过目,而且还做了修改。这些其实也是钱锺书先生的观点。在书出版的过程中,钱锺书先生已经病重,是他的夫人杨绛校对的。”回想往事,栾贵明对钱锺书深深佩服,“钱先生说得真准啊,果然是10年,才研究出一点成果。而这也恰恰是钱先生想弄清楚的,也是他的观点。”

钱锺书想证明什么?为什么他要让栾贵明研究《永乐大典》呢?栾贵明说,《永乐大典》的正本迄今一页没见着,而亡佚的情况,也太蹊跷。栾贵明曾经穿越国家图书馆的三道岗,在地库里亲眼看到了嘉靖年间的《永乐大典》。纸张是嘉靖年间特有的纸,书后还有抄书手、重录总教官的名字,书中的内容非常真实,没有避讳明代皇帝的字号。“太精美了,我想永乐正本肯定会更加精美。我很仔细地研究过,现在国家图书馆、美国国会图书馆,还有四川发现的仅仅一页《永乐大典》都是嘉靖年间重抄的。”

《永乐大典》正本在哪?探秘《永乐大典》正本下落之谜

《永乐大典》的正本的下落到底是怎样?