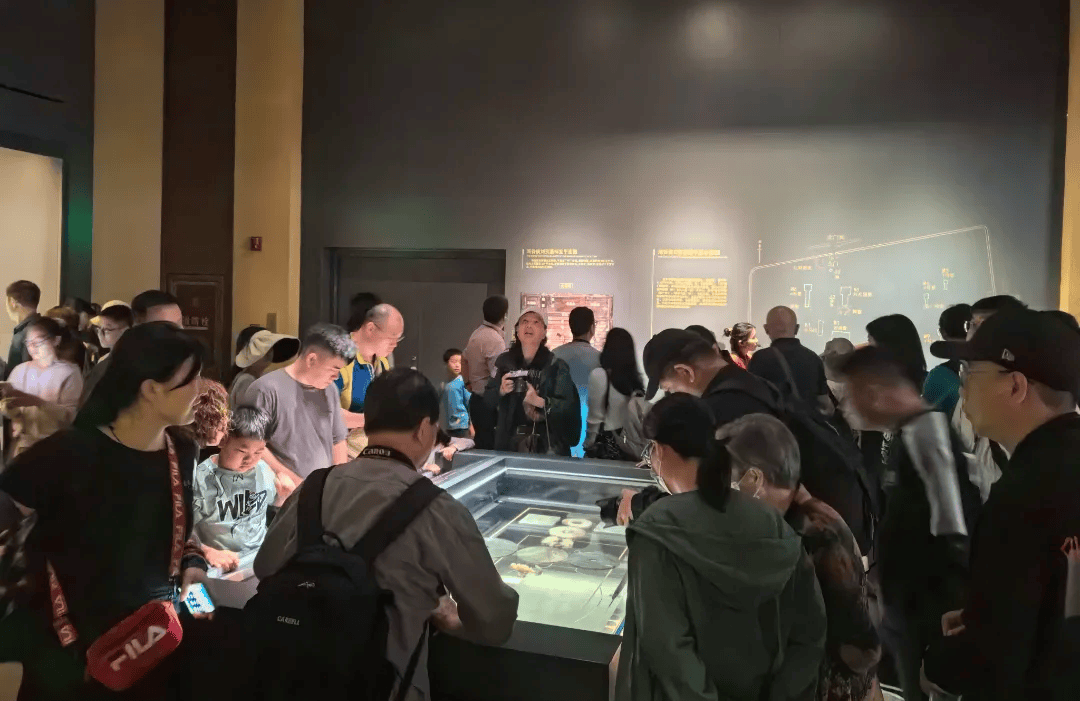

“这块玉璧可真好看”“上面的纹饰太美了”“确实是不虚此行”……刚刚过去的端午假期,南昌汉代海昏侯国遗址博物馆惊喜“上新”——经过保护修复的6件玉璧、2件梯形玉片饰,与刘贺墓主棺一同出土的玉琀、玉带钩、韘形玉佩、青铜剑等器物,以“复原”的场景化形式组合展示,让观众得以在展厅近距离欣赏它们的完整面貌。

游客正在南昌汉代海昏侯国遗址博物馆参观。南昌汉代海昏侯国遗址博物馆供图

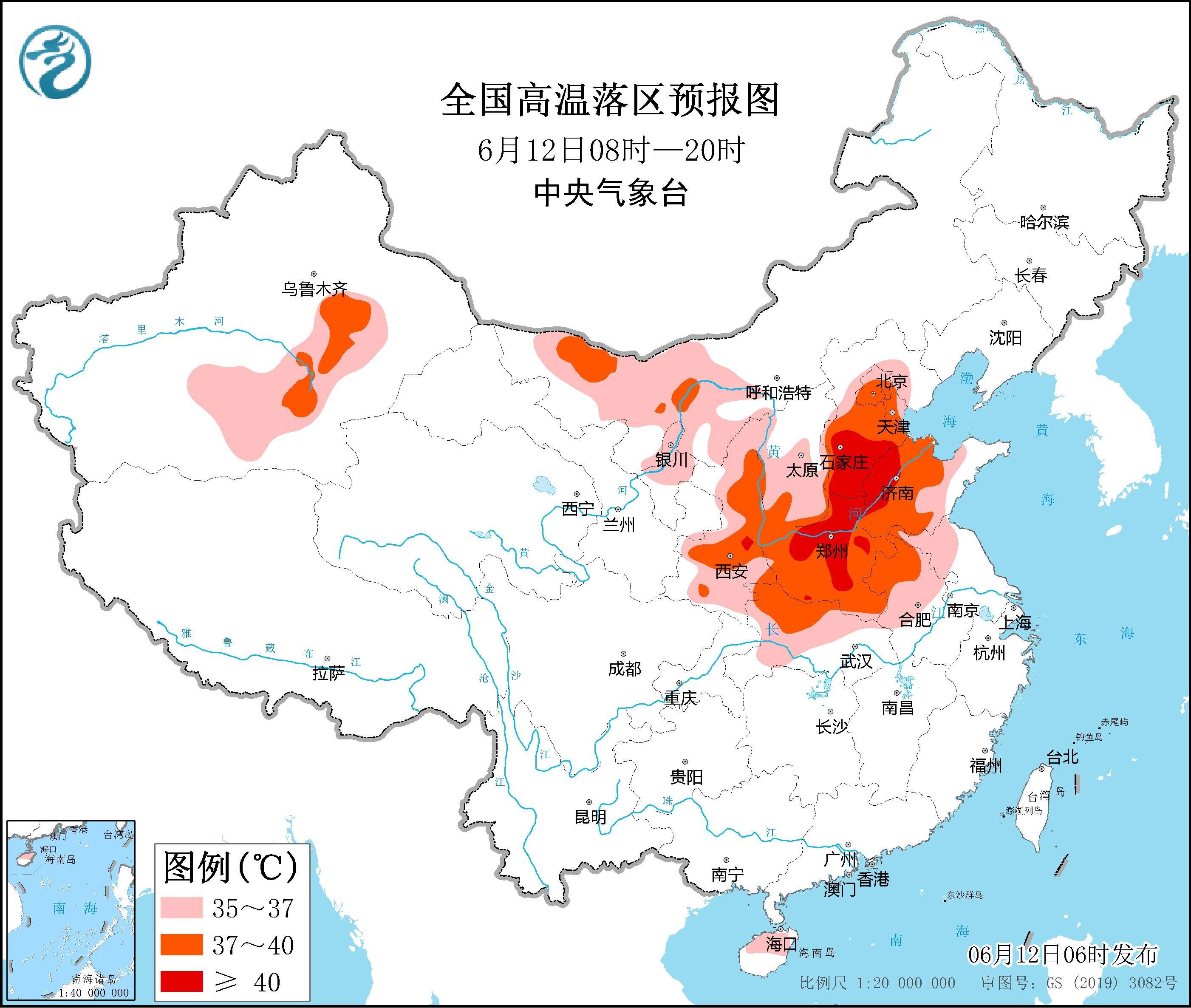

近年来,体验优秀传统文化已经成为人民群众文旅消费的重要组成部分。今年端午假期首日恰逢文化和自然遗产日,博物馆、美术馆、遗址公园等文博场所成为了许多游客出行的必选之地。

数据显示,四川省图书馆、文化馆、博物馆等累计接待民众212.1万人次,同比增长94.98%;陕西全省文博单位端午假期接待游客超130万;太原市文物景区、文博场馆接待游客16.89万人次,比2023年同期增长33.50%……可见,随着各大博物馆在内容和服务等方面日趋完善,“文博游”消费群体正逐步扩大,游客在品尝“节日味”的同时也尽享“文化味”。

丰富多彩的民俗体验活动是端午假期“文博游”的一大亮点。广西自然博物馆推出竹编龙船挂件DIY体验活动,20余组亲子家庭在博物馆志愿者的耐心指导下,制作出一叶叶独具特色的“小龙舟”;中国海盐博物馆用艾叶、菖蒲、佩兰和粽叶为游客准备了一场“绿色之旅”,还可以体验挂菖蒲、沐兰汤的祓禊仪式;成都杜甫草堂博物馆举办的“赛诗会”选取了30首与端午有关的诗词,游客只要现场报名挑战,背诵出其中任意一首即可免票入馆参观。

一座博物馆就是一所大学校。多家博物馆立足自身优势,推出许多寓教于乐的互动项目,让游客沉浸式地感受悠久历史和厚重文明。中国园林博物馆开展“听园”端午节活动,邀请游客走入夏日园林,沉浸式欣赏民乐展演、园林戏剧,了解园林文化;故宫博物院推出“灵沼轩奇遇记”主题馆校项目和“花信木语——故宫仲夏日”活动,分别从文化与自然两方面带领孩子们进一步探索故宫。

小朋友们参与故宫博物院“花信木语——故宫仲夏日”活动。故宫博物院供图

博物馆与科技的巧妙融合,为游客的文旅体验增添了一抹亮色。湖南博物院推出“生命艺术——马王堆汉代文化沉浸式数字大展”,充分利用前沿学术研究成果及科技手段,巧妙呈现中国古人对宇宙、生命的宏大想象与艺术表达。北京市在北京汽车博物馆推出2024年“新视听体验空间”公共服务主题活动,利用虚拟现实、裸眼3D等多媒体技术,为游客带来身临其境的空间感和极强的代入感。

多位业内人士表示,如今文化和旅游融合趋势进一步凸显。走进博物馆了解文物背后的故事、踏足历史遗存感受中华文化的印记,不仅丰富了游客的节日体验和精神享受,更让“假日经济”有了满满文化味,成为广受欢迎的文旅消费新风尚。

如何将传统文化与特色旅游成功融合

传统文化是乡村旅游的灵魂。 要深入挖掘乡村特色文化,不断提升传统文化的魅力和旅游吸引力,推进乡村传统文化的产品化,变文化优势和资源优势为经济优势。 同时,注重对传统文化的保护,在实践中摸索继承和发扬乡村优秀传统文化的新路子,使乡村旅游成为弘扬优秀乡村传统文化的重要渠道,防止将优秀的传统乡村文化庸俗化。 (一)制定乡村旅游的总体发展规划乡村旅游的消费者更多追求一种休闲情趣,他们大多有较丰富的旅游经验,追求是原汁原味的乡村韵味,而不是工业文明的复制品。 乡村旅游开发要以乡村文化为核心,提高乡村旅游产品的品位和档次,避免乡村旅游产品结构雷同,提高产品竞争力。 在规划中要在改善农民基本生活条件,加强基础设施建设的同时,注重保护农村文化的本色,强化经营特色和差异性,突出乡村天然、淳朴、绿色、清新的环境,强调闲情和野趣。 (二)积极引导社区民众参与乡村旅游发展乡村旅游是在乡村社区展开的活动,乡村社区作为乡村旅游活动的重要依托地,村民的积极性、能动性和创造性关系到乡村旅游地乡村文化的保护与发展,关系到旅游活动真实性的实现,更关系乡村旅游目的地的未来发展。 在乡村旅游发展中,首先要转变思想,更新观念,充分认识社区参与在乡村旅游文化资源开发中的必要性和重要性。 其次, 旅游发展要充分尊重当地村民的传统文化心理和民俗习惯,将当地的文化价值观和传统与乡村旅游开发相结合,使旅游发展能获得当地居民认同与支持,并积极地参与到旅游开发中来。 (三)深入挖掘旅游地特色乡村文化资源在发展乡村旅游的过程中,要切实挖掘传统文化载体表象下蕴含的深层内涵, 提升乡村旅游地的传统人文气息,如反映人与自然依存和延续、形态独特的乡村聚落,反映数千年传统文化、宗教理念、社会组织形式和家庭关系、古朴典雅的乡村建筑,或是有着浓厚传统文化底蕴的乡村节庆、农作方式、生活习惯、趣闻传说等,尽可能再现历史文化氛围和场景,努力实现传统文化与乡村旅游的和谐共存、协调发展。 从这些特有传统文化旅游资源的表象和深层底蕴中,将传统文化内涵充分挖掘出来,开发设计适销对路、富于观念和情感沟通,并具有乡村环境特色的产品,彰显乡村文化的独特魅力。 (四)加强对传统文化的保护传统文化的保护是一项系统工程,政府、企业、社区、居民以及旅游者都应积极参与其中。 首先,通过对旅游资源调查和评估,掌握可用于乡村旅游发展的核心传统文化资源,找到本地乡村旅游的特色及核心吸引力;其次,围绕主要目标市场的需求,结合本地传统文化的特色,规划、设计和开发乡村旅游的辅助产品,使乡村旅游的内容不断丰富完善;再次政府通过制定乡村文化资源保护和开发的政策,构建公共平台和创造良好的发展环境。 包括加大资金和人才的投入,对农家乐免税等。

如何实现文化与旅游融合发展

推动文化产业与旅游产业融合发展,是党中央、国务院作出的重大决策部署,是推动两个产业转型升级提质增效的重要途径,尤其在稳增长调结构促改革惠民生的背景下,进一步推动文化产业与旅游产业深度融合具有重要的意义。 一是进一步强化融合即是发展的理念。 一方面,根据旅游市场的需求,通过对文化资源、文化遗产和文化传统进行深入的挖掘、整理和开发利用,融入到旅游产品和服务当中,让游客在不断体验、感受和认知不同文化的过程中传播文化,有利于推动旅游目的地文化的交流和价值的实现,扩大文化影响力,增强文化软实力。 另一方面,文化创意和设计服务与旅游产业的融合,是实现旅游产业提质升级的必然选择,只有将提升文化内涵贯穿到旅游发展的全过程,实现景点外观和文化内涵的统一,才能使旅游产业更具生命力、吸引力和竞争力。

旅游业与文化产业如何更好的结合

文化在旅游产业可持续发展中的地位和作用 1.先进的旅游文化引领旅游产业发展的方向。 旅游是文化性很强的经济产业,文化是旅游的灵魂,旅游的文化本质特征必然要求在发展旅游业的过程中优先发展旅游文化,用先进文化引领旅游可持续发展。 现代旅游是旅游者为了满足自己的精神文化需要而实施的一种高级消费,旅游者最大的收获就是精神的愉悦和一段回味无穷的美好记忆,所以没有文化就没有旅游,旅游产品和旅游产业的经济性、文化性是统一的。 只有充分重视旅游产品的文化性,挖掘其文化内涵,展示文化特色,提高文化品位和文化含量,才能吸引旅游者,才能带来旅游业的蓬勃发展。 2.文化是旅游经济竞争的核心。 旅游业的竞争本质上是文化的竞争,文化因素成为旅游经济发展的决定性因素。 在旅游活动中,旅游者物质方面的需求是较低级的需求,易于满足;但是其最终目标是精神文化方面的需求,属于高级而复杂的需求,较难于满足。 由于各地域、各民族的文化差异性往往为一个地域、一个民族所独有,很难模仿和复制,可比性较低,易于创出自己的特色和品牌,形成发展旅游强有力的竞争能力,文化中所带有的民族和地域的独特信息,往往是不可再生也是不可替代的,突出旅游文化特色形成区域间文化特质,是培植旅游经济核心竞争力的关键。 随着旅游开发逐渐向深度发展,文化象一只无形的手支配着旅游经济活动,只有通过文化创新才能保持旅游经济基业长青。 3.文化是旅游产业可持续发展的驱动力。 知识经济时代,文化经济一体化是社会发展的内在要求,重视文化因素对经济社会发展的作用是世界性现象。 联合国教科文组织在一份报告中强调:实现发展的动力实际上存在于文化之中,文化是发展的摇篮。 国际旅游发展的经验显示,旅游业的收益越来越不依靠人数的增加,而来自于多元文化含量的旅游产品和特色旅游服务,旅游与文化交流结合程度愈高、旅游文化因素越多,旅游经济越发达。 以北京大观园为例,从160万元《红楼梦》电视连续剧的制景费起家,不断发掘红楼文化,按《红楼梦》小说中的菜谱开发红楼宴、红楼宴舞,靠挖掘文化内涵使得企业发展成为国内旅游企业的知名品牌。 在旅游资源走过普遍开发阶段之后,文化成为将旅游业发展引向深入的重要驱动力。 4.文化旅游是旅游产业的发展方向。 我国旅游业在近年的迅猛发展,很大程度得益于我国悠久深厚的文化资源。 2002年,海外游客对中国最感兴趣的旅游资源调查中,五种游客最感兴趣的旅游资源,文化类型就占了四种,其中对华侨的调查,文物古迹名列第一位。 这体现了旅游对文化的依附性以及它本身具有的文化属性,中国独有的历史文化延续性、深厚的民族文化底蕴、繁多的文化资源种类,有利于开发结构完善、选择适应面广的旅游产品,形成优质品牌。 目前,文化旅游市场开发方兴未艾,大力发展旅游文化、开发以文化为特色的旅游景点和旅游活动内容,可以满足游客的高层次文化需求,是中国旅游面向国际市场和竞争的必然选择,推进文化旅游的发展,才能使我国由旅游大国成为旅游强国。 5.旅游与文化相互作用。 旅游者通过旅行活动,学习了解到旅游目的地的文化,同时也将自己本地区的文化带给了旅游目的地的居民,传播和交流了两地的文化。 同时,为了吸引旅游者,旅游目的地也日益重视文化资源的开发和保护,这对于文化的发展无疑有着积极的作用。 但是众多人类学家和社会学家的有关研究结果表明,这种旅游者大规模持续来访,对旅游目的地文化影响更多的是消极部分,最明显的是使当地文化不正常的商品化,这类变化对于那些原本以独具特色的文化和地方社会风情民俗为基本的旅游资源吸引旅游者来访的目的地是致命的,它将使这些目的地失去原有吸引力,失去旅游产业持续发展乃至维持其基本生存的基